с 01.01.1991 по настоящее время

Екатеринбург, Свердловская область, Россия

Екатеринбург, Свердловская область, Россия

ВАК 5.2.1 Экономическая теория

ВАК 5.2.4 Финансы

ВАК 5.2.5 Мировая экономика

ВАК 5.2.6 Менеджмент

ВАК 5.2.7 Государственное и муниципальное управление

УДК 332.1 Региональная экономика. Территориальная экономика

В статье рассматривается сущностное содержание территориально-производственных комплексов кластерного типа – агропромышленный и горнопромышленный комплексы. Затронуты вопросы многоэлементности и многокомпонентности их структурного содержания, взаимодействия с природными ресурсами, обеспечения сырьем других субъектов хозяйствования, новых возможных направлений взаимодействия на пути решения проблем обеспечения технологического суверенитета и дальнейшего развития инновационной экономики. Особое внимание уделено взаимодействию АПК и ГПК через создание единого агро-био-энергетического кластера регионального уровня, в рамках которого возможно решение экологическим проблем и малой энергетики во внегородских (сельских) территориях.

агропромышленный комплекс, горнопромышленный комплекс, сельское хозяйство, горная промышленность, общие черты, взаимодействие, интеграция, эффективность, кластеры, каменный уголь, торфяной брикет, мелиорация

Введение. В последние годы развития экономики нашей страны не ослабевает внимание со стороны научного сообщества к интеграционным процессам, происходящим в её реальном секторе. Исследователи находятся в постоянном поиске эффективных форм взаимодействия субъектов хозяйствования, не исключением стали и территориально-производственные комплексы, административно-хозяйственные единицы, кластерные объединения, агропромышленный и горнопромышленный комплексы.

В процессе наших исследований мы изучали не только особенности взаимодействия предприятий и организаций АПК и ГПК, но и установили отдельные общие черты данных комплексов.

Так, агропромышленный (АПК) и горнопромышленный комплексы (ГПК) имеют ряд сходств, сущностное содержание которых выражается в следующем:

- Они оба (ГПК и АПК) многоэлементные и многокомпонентные (многосферные), представляют собой интегрированные хозяйствующие структуры.

- В том и другом ГПК и АПК осуществляется деятельность, связанная с земельными (природными) ресурсами.

- Предприятия ГПК и АПК в основном размещены во внегородских (сельских) территориях. Совокупность предприятий (производств) ГПК и АПК, размещенных на определенной территории, представляют собой функционирующие административно-хозяйственные единицы.

- Продукция в виде сырья ГПК и АПК поступает на перерабатывающие предприятия.

- АПК и ГПК служат для множества отраслей, обеспечивая их необходимым сырьем.

Это только пять основных сходств, объединяющих эти два комплекса, но стоит еще напомнить и исторические факты – речь идет о горнозаводских крестьянах, которые были обязаны кроме занятий земледелием и скотоводством работать на горных заводах. Такой разряд крепостных крестьян возник в XVII веке в связи с зарождением горной промышленности на Урале.

После отмены крепостного права рабочие уральских заводов получили только сенокосные и усадебные участки и хлебопашеством почти не занимались. Зато, имея некоторую возможность пользоваться богатыми сенокосными и пастбищными угодьями в лесах, окружающих заводские поселки, рабочие содержали довольно значительное количество крупного рогатого скота. Еще один важнейший факт – несмотря на совершенное отсутствие улучшенных отродий свиней и овец были созданы отдельные группы ценного по молочной продуктивности крупного рогатого скота. Причем образовались все эти группы именно вокруг заводов. Тагильский, Шамарский и Суксунский крупный рогатый скот выведены не в крестьянском хозяйстве, а рабочими в городах и заводских поселках горнозаводской части Урала. (См.: Смольянинов А.А. Колхозное животноводство Свердловской области. – Свердловск: «Свердловское Книжное Издательство», 1953. – С.8-9).

Цель исследования – выявить общие черты двух территориально-производственных комплексов кластерного типа (АПК и ГПК), а также оценить существующие направления взаимодействия и обосновать новые возможные перспективы.

Методы исследования: применялись общенаучные методы, включая абстрактно-логический, монографический, экономико-статистический. При анализе функционирования предприятий и организаций, входящих в структуры АПК и ГПК, применялся контент-анализ.

Результаты исследования.

Монографические изучения показали, что если в советский период многие предприятия горнопромышленного комплекса (НТМК, Угольный разрез «Листвянский», шахта «Высокая» и др.) имели подсобные цеха по выращиванию агропродукции, то и в условиях рыночной модели экономики мы можем наблюдать внимание с их стороны к аграрной сфере хозяйствования, но уже с созданием крупного агропроизводства.

Ярким тому примером может служить подразделение Уральской горно-металлургической компании – ООО «УГМК-АГРО», которое управляет активами сельского хозяйства и пищевой промышленности. Специализируется на разведении молочного крупного рогатого скота, занимается торговлей молочными продуктами, производством питьевого молока и сливок и др.

Повествуя об общих чертах АПК и ГПК стоит привести общепринятые определения данных комплексов. Горнопромышленный комплекс (ГПК) – это совокупность предприятий на определённой территории, осуществляющих разведку, добычу и переработку минерально-сырьевых ресурсов и объединённых в общую административно-хозяйственную структуру.

Агропромышленный комплекс (АПК) – это совокупность предприятий и производств, занятых выращиванием и сохранением продукции сельского хозяйства, её переработкой и доведением до потребителя. Включает в себя производство, перевозку, хранение, переработку, поставку сельскохозяйственной продукции, а также обеспечение сельского хозяйства техникой, химикатами и удобрениями, необходимыми для сельскохозяйственного производства.

Рассмотрим отдельные общие черты, объединяющие ГПК и АПК. Предприятия ГПК – основные поставщики в АПК минеральных удобрений, торфа, сапропеля, диатомитов. ГПК не только поставщик удобрений и почвоулучшителей, он еще и поставляет уголь и нефть для хозяйствующих субъектов АПК. АПК в свою очередь является активным поставщиком сельскохозяйственной продукции и продовольствия для работающих в отраслях горнопромышленного комплекса (ГПК). АПК еще и поставщик семян овса, ржи, костреца для проведения работ в сфере ГПК при розливе нефти (удаление нефтяных загрязнений почвы), восстановлении почв после расчистки от отвалов и др.

ГПК в свою очередь – это поставщик песка и щебня для организации сельского строительства и др. Горная промышленность осуществляет помощь сельскому хозяйству (центральному звену АПК) через поставки, к примеру, почвоулучшателей в виде цеолита, вермикулита и диатомита. Эти материалы используются для улучшения свойств почвы, повышения урожайности и защиты растений. Так, цеолит – природный минерал вулканогенно-осадочного происхождения, который применяют как гигроскопичный материал, адсорбент и разрыхлитель. Вермикулит сохраняет влагу и предотвращает пересыхание почвы, делает её более рыхлой и воздухопроницаемой. Это создаёт оптимальные условия для развития корневой системы растений и улучшает питательный обмен в почве. Что касается применения в сельском хозяйстве диатомита, то это в первую очередь ценный источник кремния, важнейшего элемента питания для всех живых организмов, в том числе растений.

Среди компаний, занимающихся производством и поставкой почвоулучшателей для сельского хозяйства, наибольшей популярностью отличаются: ООО «ЦЕО ГРУПП» и НПО «БиоТехнологии» (поставка цеолита), «Агросойл Трейд» (специализируется на вермикулите), НПО «БиоТехнологии» (поставки порошка диатомита (кизельгура).

Предприятия горнопромышленного комплекса, как и АПК не обходятся без спецодежды. И здесь наблюдается взаимодействие. Льняные ткани делают из стеблей культурного посевного льна-долгунца, который выращивают на плантациях сельского хозяйства. А льняные ткани, как известно, используются для изготовления защитной одежды, в том числе рукавиц, для рабочих тяжёлых профессий, включая шахтёров, строителей, лесорубов, монтажников, сварщиков. Речь идёт о технических льняных тканях, которые относятся к категории технических и используются для разных целей, в том числе для производства укрытий (палаток), медицинских носилок, шезлонгов, складных скамеек [1].

Предприятия горнопромышленного комплекса (ГПК) могут помогать сельскому хозяйству, например, через производство и поставку хризотилцемента, который является продуктом горной промышленности, из которого делают строительные материалы для грядок и кровли сельскохозяйственных объектов. Хризотилцемент не взаимодействует с почвой, его не едят вредители, он не проникает в воду и растения. Горно-обогатительный комбинат «Ураласбест» (ПАО Свердловской обл.) вот уже не один год занимается производством продукции, которая используется в сельском хозяйстве. Специалисты данного предприятия проводят специальные работы по созданию минерального осушителя подстилки для стойловых животных, считая при этом, что ресурсов более чем достаточно.

Поставлена важнейшая производственная задача – перерабатывать сопутствующие продукты обогащения хризотилового волокна, накопившиеся за почти столетнюю историю эксплуатации Баженовского месторождения. Сегодня осушитель выпускается небольшими партиями, скорее в тестовом режиме – после прохождения ряда испытаний, формула будет доведена до совершенства и будет налажено серийное производство. Предполагается, что таким образом комбинат решит сразу две задачи: начнет планомерно снижать объемы воздействия на окружающую среду, и откроет новое направление для работы [2].

И ещё, стоит напомнить, что самый обычный шифер, которым покрыты кровли тысяч коровников, свиноводческих ферм и птичников, изготавливается из смеси воды, цемента и хризотилового волокна.

Нельзя не подчеркнуть, что в горной промышленности и в АПК активно функционируют предприятия по производству удобрений. Как в АПК, так и в ГПК функционируют предприятия, занимающиеся добычей торфа и сапропеля. В сфере АПК наиболее известными хозяйствующими субъектами, занятыми добычей торфа и сапропеля являются – ООО «Эко Трейд Групп» (производитель торфо-сапропелевых концентратов), Хабаровская научно-производственная компания «Экотерра» (на основе собственных научных разработок осуществляет добычу и производство органических удобрений из торфа и сапропеля), «Русская торфяная компания» (РТК) – холдинг в области добычи и переработки агроторфа, размещается в п. Озёрный (Свердловская область); «Плодородие» – предприятие занимается добычей и продажей низинного торфа, расположено в д. Ветцы (Смоленская область); «Торфпромэкспорт» – производитель высококачественного торфа и торфяных продуктов, находится в п. Ломоносовка (Калининградская область).

Мы уже ни один раз отмечали, что в ГПК и АПК отдельные хозяйствующие субъекты данных комплексов заняты и производством удобрений. Приведем еще один пример, так, в горной промышленности крупнейшая интегрированная компания «ЕвроХим» выпускает азотные, фосфорные и калийные удобрения, а в сфере сельского хозяйства активно развивает свои мощности АО «Минудобрения» – одно из крупнейших химических предприятий России и единственный производитель и экспортёр аммиака и минеральных удобрений в Центрально-Чернозёмном регионе. Также в России есть производственная компания «АИП Фосфаты», которая занимается добычей и производством минеральных удобрений.

В настоящее время в производстве и поставках минеральных удобрений в России занято 38 крупных компаний в 22 регионах страны.

Научное сообщество не остается в стороне от решения задач, связанных с формированием технологического суверенитета, внедрения инноваций, повышения конкурентоспособности предприятий, входящих в состав ГПК и АПК.

Ярким примером может служить Санкт-Петербургский горный университет, который несколько лет сотрудничает с компанией «ФосАгро», которая является российским лидером в добыче фосфатного сырья и производстве фосфорсодержащих удобрений (годовая выручка свыше 507 млрд рублей) [3].

Учёные университета разработали стратегию развития «ФосАгро», которая уделяет приоритетное внимание экологичности производственного процесса.

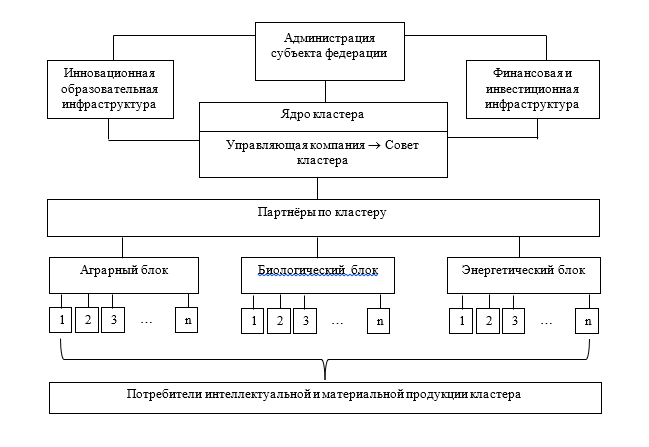

Что касается Уральского государственного горного университета, то его ученые и специалисты, активно взаимодействуя с исследователями из Уральского НИИ экономической безопасности и развития сельских территорий разработали в рамках кластерной теории концепцию и организационно-управленческую структуру агро-био-энергетического кластера (АБЭК), рис.1.

Такая интегрированная структура (кластер) развивается под патронажем администрации субъекта федерации в рамках инновационно-образовательной и финансово-инвестиционной инфраструктур.

Рис. 1. Организационно-управленческая схема Агро-био-энергетического кластера (АБЭК)

Вбирает в себя значительное число партнеров, объединенных в три взаимосвязанных блока (аграрный–биологический–энергетический). Ядро кластера представлено «Русской торфяной компанией» (РТК).

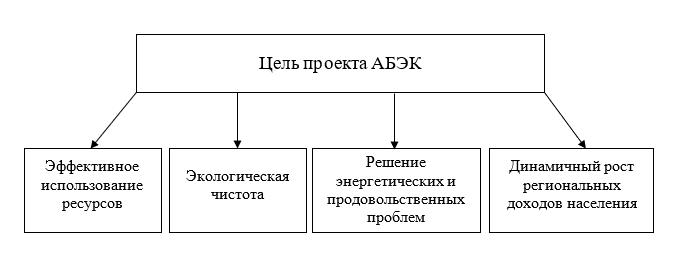

Генеральная цель проекта (рис. 2) состоит в создании системы перехода от традиционной региональной экономики к так называемой «зеленой», способной создавать эффект декаплинга для устойчивого развития неурбанизированных территорий. Эффект декаплинга наиболее явно проявляется тогда, когда экономика растет, а негативное воздействие на окружающую среду остается прежним или снижается [4].

Рис. 2. Основная цель проекта АБЭК – переход к экономике, способной создавать эффект декаплинга

Фундаментальная научная проблема, на решение которой направлен проект, находится на стыке двух научных направлений: 1. Топливо и энергетика; 2. Экология и рациональное природопользование, и связана с повышением надежности продовольственной и энергетической безопасности Российской Федерации. В поле зрения АБЭК и ценнейший природный ресурс нашей страны – торф. Общие запасы торфа в России составляют около 16,6 млрд. т. Несмотря на то, что в России сосредоточено около 45% мировых запасов торфа и ежегодный прирост топлива оценивается в 260-280 млн. т, и только 1,1 – 1,2 % от этого количества используется. При сжигании торфа уровень выбросов СО2 в атмосферу в разы ниже по сравнению с другими ископаемыми углеводородами [4].

О преимуществах торфа перед углем говорят и следующие полученные результаты (табл. 1).

Таблица 1

Сводная таблица результатов проведения тестовых испытаний*

|

Параметр |

Каменный уголь |

Торфяной брикет |

Отклонение, % |

|

Низшая теплота сгорания, ккал/кг |

4500 |

4100 |

- 8,9 |

|

Масса топлива, загруженного в топку котла, кг |

1510 |

1448 |

- 4,1 |

|

Выработанная тепловая энергия за время проведения испытаний, кВт · ч (Гкал) |

3632,2 (3,12) |

3800 (3,23) |

4,6 (3,5) |

|

Масса золы и шлака, выгруженных из топки и подколосниковой зоны, кг (%) |

282,0 (18,72) |

86,9 (6,00) |

- 69,2 |

|

Средняя часовая мощность котла, кВт |

403,6 |

468,9 |

16,2 |

|

КПД котельного агрегата по обратному балансу, % |

35,33 |

54,38 |

53,9 |

|

Потери теплоты с уходящими газами, % |

39,87 |

30,65 |

- 23,1 |

|

Потери теплоты с химическим недожогом, % |

22,75 |

13,2 |

- 42,0 |

|

Потери теплоты в окружающую среду, % |

2,05 |

1,77 |

- 13,7 |

|

Средняя температура уходящих газов, 0С |

88,36 |

92,90 |

5,14 |

|

Коэффициент избытка воздуха |

10,10 |

7,47 |

- 26,04 |

|

Масса топлива для выработки 1 Гкал тепла, кг |

482,3 |

448,5 |

- 7,0 |

|

Стоимость 1 Гкал выработанного тепла (топливная составляющая), р. |

2248,0 |

1764,8 |

- 21,5 |

|

Стоимость 1 т топлива р. (без НДС) |

4661,0 |

3934,7 |

- 15,6 |

|

Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал, кг у. т/Гкал |

404,33 |

233,88 |

- 42,16 |

|

Удельный расход натурального топлива на выработку 1 Гкал, кг/Гкал |

503,08 |

396,98 |

- 21,09 |

*Источник: Гревцев, Н. В. Эффективность энергетического использования торфяного биотоплива / Н. В. Гревцев, Р. Н. Сорокин, А. Г. Шампаров // Известия высших учебных заведений. Горный журнал. – 2014. – № 6. – С. 33-39.

Сравнительный анализ (табл. 1) сжигания каменного угля и торфяного брикета средней массой в 1500 кг свидетельствует о том, что выработанная тепловая энергия за время проведения испытаний при сжигании торфяных брикетов была получена больше по сравнению со сжиганием каменного угля. Гораздо ниже потери теплоты с уходящими газами и с химическим недожогом у торфяных брикетов.

И хотя торф уступает природному газу по себестоимости производства энергии, но при его использовании в пределах 100 км от места добычи он также оказывается на 10-15 % дешевле угля и существенно выгоднее дизельного топлива.

По ряду экспертных оценок, в стране насчитывается 66,5 тыс. малых муниципальных котельных, подавляющая часть которых пока работает на дорогом привозном угле и мазуте, что значительно удорожает стоимость тепловой энергии для ЖКХ и населения [5].

В настоящее время более 12 тыс. котельных, расположенных в торфообеспеченных регионах России, могут быть переведены на местное торфяное топливо. Такие котельные, работающие преимущественно на торфе, уже есть в ряде поселений Владимирской, Калининградской, Кировской, Костромской, Ленинградской, Псковской, Свердловской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях.

Предлагаемый агробионергетический кластер вполне способен решать вышеперечисленные проблемы, снижать воздействие экстремальных факторов на экономику региона.

Заключение. Проведенные исследования сущностного содержания и приоритетных направлений взаимодействия предприятий и организаций агропромышленного и горнопромышленного комплексов (АПК и ГПК) позволяют сделать общий вывод о том, что конструктивное и системное взаимодействие данных комплексов территориально-производственного и кластерного типов позволяет достигать в отдельных случаях как синергетического эффекта, так и эффекта декаплинга.

Несмотря на санкционное давление со стороны «коллективного запада» успешное взаимодействие хозяйствующих субъектов агропромышленного и горнопромышленного комплексов продолжается.

1. Грищенкова В.А. Льняные ткани [Электронный ресурс]. URL: https://bigenc.ru /c/l-nianye-tkani-2e8cf7 (дата обращения: 23.07.2925).

2. Минерал для агробизнеса: как применить ГОК в сельском хозяйстве [Электронный ресурс]. URL: https://chrysotile.ru/news/mineral-dlya-agrobiznesa-kak-primenit-gok-v-selskom-khozyaystve/ (дата обращения: 20.05.2025).

3. ФОСАГРО [Электронный ресурс]. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/ (дата обращения: 22.07.2025).

4. Сёмин, А. Н. Рациональное природо- и землепользование как образ жизни и мудрость хозяйствования / А.Н. Сёмин // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2018. – № 10. – С. 14-18.

5. Дума одобрила в первом чтении проект о стимулировании использования торфа в энергетике. URL: http://www.bigpowernews.ru//markets/document70566.phtml (дата обращения: 18.09.2018).