Perm', Russian Federation

Russian Federation

VAK Russia 5.2.3

VAK Russia 5.2.4

VAK Russia 5.2.5

VAK Russia 5.2.6

VAK Russia 5.2.7

UDC 332

The article actualizes the problem of regulating investment processes in the context of strategic management of regional economic security. The methodological basis of the work was formed by the methods of strategic, systemic and comparative analysis. The hypothesis of the study was the assumption that the optimal balance between attracting investments and ensuring the strategic interests of regional development contributes to strengthening the economic security of the constituent entity of the Russian Federation. The key shortcomings of the existing system of regulating investment processes were analyzed, including excessive focus on quantitative indicators, weak level of accounting of industry links, adaptability and coordination between management levels. Using the example of the Perm Territory, imbalances in the investment structure and a weak correlation between the dynamics of the gross regional product and investments in fixed assets were revealed. The low investment attractiveness of the region's economy and insufficient funding of socially significant areas have been established. An original conceptual model for improving state regulation of investment processes in the context of strategic management of regional economic security has been substantiated. The results of the study are addressed to specialists in state and municipal management and researchers in the field of strategic management and economic security.

state regulation, strategic management mechanism, investment processes, region, economic security

Современная реальность характеризуется усложнением инвестиционных процессов и их возрастающей ролью в обеспечении экономической безопасности и конкурентного позиционирования пространственных экономических систем. В условиях глобальной турбулентности, технологических трансформаций и геополитической нестабильности проблематика повышения результативности стратегического управления инвестиционной деятельностью в Российской Федерации и совершенствования соответствующих механизмов и инструментов государственного регулирования приобретает особую актуальность и значимость, особенно на региональном уровне.

Ситуация осложняется тем, что традиционные подходы к регулированию инвестиционных процессов, основанные преимущественно на процедурах мониторинга и отслеживания достижения количественных показателей и соблюдения финансовых критериев, демонстрируют свою определенную ограниченность перед лицом новых вызовов, недостаточную реактивность и гибкость к изменениям окружающей среды. Злободневность проблематики настоящего дня предопределяет необходимость междисциплинарного синтеза постулатов теорий стратегического менеджмента, региональной экономики, экономической безопасности и практики их воплощения в реальность. Благодаря междисциплинарности, обеспечивающей эффективную генерацию знаний для решения задач с неявной структурой, в условиях перехода к так называемой индустрии 4.0, могут быть результативно решены претенциозные задачи обеспечения технологического лидерства и экономической безопасности [1], объемлющей цифровизации всех аспектов жизнедеятельности российского сообщества [2].

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью развития теоретико-методологических основ экономической теории и совершенствования управленческого инструментария в сфере инвестиционного регулирования, как ключевого элемента обеспечения экономической безопасности региональных пространств Российской Федерации, отвечающего требованиям:

– формирования условий для притока капитала в стратегически важные сектора экономики региона;

– необходимой технологической модернизации и инновационного обновления основных фондов, обеспечивающих технологическое лидерство в прорывных направлениях материального производства;

– поддержки устойчивости экономической системы региона к воздействиям внешних шоков и ограничений;

– реактивной защиты национальных и региональных интересов в условиях обострения глобальной конкуренции и переориентации экономики на новые сегменты мирового рынка.

В связи с этим, особое значение приобретает анализ противоречий между краткосрочными рыночными механизмами инвестирования и долгосрочными стратегическими целями регионального развития, а также поиск оптимальных форм их согласования. В статье, как рассматриваются теоретические аспекты данной проблемы, так и обозначены практические подходы к совершенствованию системы адаптивного регулирования, с учетом современных геополитических и экономических реалий, угроз и вызовов экономической безопасности страны и регионов.

Целью исследования является комплексный анализ процессов государственного регулирования инвестиционной деятельности, как элемента стратегического управления обеспечения экономической безопасности региона на примере Пермского края.

Для достижения поставленной цели были определены задачи:

– изучение существующих инструментов стратегического управления в сфере регулирования инвестиционных процессов и на основе анализа специфики и тенденций реализации инвестиционной деятельности в региональном пространстве страны выявление слабых мест и угроз экономической безопасности региона;

– формирование концептуального видения перспективного совершенствования стратегического управления обеспечения экономической безопасности региона в аспектах заявленной тематики исследования.

Теоретической базой послужили современные концепции теорий экономической безопасности, региональной экономики и стратегического менеджмента, а также инновационного роста.

Методологической основой исследования послужило сочетание элементов системного анализа, институционального подхода и стратегического управления. Использованы методы сравнительного анализа различных моделей регулирования, оценки системных эффектов инвестиционных решений, а также сценарного прогнозирования возможных траекторий развития инвестиционной среды в системе стратегического управления экономической безопасностью.

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что обеспечение оптимального баланса между созданием благоприятных условий для привлечения инвестиций и реализацией стратегических интересов регионального развития повышает экономическую безопасность субъекта Российской Федерации.

Переходя непосредственно к исследованию, отметим, что в современной научной теории под стратегическим управлением (менеджментом) понимается совокупность концептуальных представлений, практических решений и действий, определяющих пути развития экономического субъекта (в нашем случае региона) на стратегическую перспективу, а также инструментов, предоставляющих возможность адаптивно реагировать на последствия внешних возмущений и вносить необходимые коррективы в целеполагание и способы достижения желаемого состояния [3].

Как отмечается в научных источниках, инвестиционные решения, как весомый аспект экономической безопасности, определяют эффективность и результативность поступательного развития экономики страны и образующих ее регионов, формируют возможность решения значимых социальных и экологических задач в интересах населения, служат гармонизации интересов государства, бизнеса и социума [4]. Этим обусловлено необходимость совершенствования соответствующих механизмов государственного управления и регулирования, повышение качества регионального менеджмента в области формирования привлекательного инвестиционного климата и привлечения дополнительных инвестиций [5].

Отсюда следует, что государственное регулирование инвестиционной деятельности представляет собой сложный и многогранный процесс, требующий глубокого теоретического осмысления и практической проработки. В современных экономических условиях этот вопрос приобретает особую актуальность, так как от эффективности инвестиционных процессов напрямую зависят конкурентоспособность региональной и национальной экономик в целом, их устойчивость к внешним вызовам и восприимчивость к технологическим новшествам.

С точки зрения теории стратегического менеджмента государственное регулирование инвестиционных процессов не должно сводиться к простому набору административных мер или формальных ограничений. По мнению, Акбердиной В.В. и Романовой О.А. это сложный, динамичный процесс, требующий постоянного согласования разнонаправленных интересов различных участников экономической деятельности регионального пространства [6]. Современная практика показывает, что рыночные механизмы, ориентированные преимущественно на краткосрочную прибыльность и индивидуальную выгоду участников, далеко не всегда учитывают стратегические приоритеты регионального развития [7]. В результате в ряде субъектов Российской Федерации наблюдается парадоксальная ситуация, когда количественный рост инвестиционной активности не приводит к качественным изменениям в структуре экономики, не способствует ее диверсификации или технологическому обновлению [8].

В связи с этим, качественные преобразования в стратегическом менеджменте в аспекте инвестиционной составляющей регионального развития, на фундаменте сформированной институциональной нормативной базы и выработанных инструментальных методов, имеющихся потенциалов и ресурсов выступают необходимым и обязательным условием привлечения дополнительного финансового, материального и технологического обеспечения из различных источников [9].

В настоящее время, анализ инвестиционных процессов в региональной экономике сталкивается с серьезными методологическими ограничениями. Традиционные статистические показатели и критерии оценки, хорошо зарекомендовавшие себя при анализе целевых мероприятий, реализации отдельных проектов или деятельности хозяйствующих субъектов, оказываются недостаточными для комплексной оценки системных эффектов инвестиционной деятельности на региональном уровне. Особую сложность представляет учет воздействия внешних факторов и косвенных последствий инвестиционных решений – их влияния на отраслевые сдвиги, развитие социальной сферы, экологическую ситуацию, рынок труда. Это создает ситуацию, когда финансово успешные и привлекательные для частных инвесторов проекты могут в долгосрочной перспективе ухудшать общие условия регионального развития, тогда как стратегически важные инициативы, обеспечивающие устойчивый экономический рост, часто выглядят менее привлекательными с точки зрения стандартных управленческих критериев.

Современные требования обеспечения экономической безопасности вносят дополнительные условия и ограничения в систему государственного регулирования регионального инвестиционного процесса. Здесь речь идет уже не только о предотвращении оттока капитала или защите отдельных регионообразующих отраслей и предприятий, но и о создании комплексных условий для устойчивого воспроизводства всего экономического потенциала субъекта страны. Современные вызовы: технологические разрывы, геополитическая нестабильность, климатические изменения, трансформация глобальных цепочек создания стоимости – требуют принципиально новых подходов к регулированию инвестиционных процессов. В стратегической перспективе ключевое значение приобретает способность экономической системы региона к адаптации и трансформации, ее устойчивости к внешним шокам и внутренним дисбалансам.

Анализ существующих систем регулирования инвестиционных процессов позволяет выявить и отметить несколько фундаментальных недостатков и ограничений в стратегическом управлении, влияющих на состояние экономической безопасности региона.

Во-первых, они чрезмерно ориентированы на количественные показатели и формальные критерии в ущерб качественным параметрам развития, отражающим специфику регионального развития.

Во-вторых, слабо учитываются взаимосвязи и взаимозависимости между различными секторами и отраслями экономики субъекта страны, а также его муниципальными образованиями.

В-третьих, отсутствует необходимая гибкость и адаптивность управленческого процесса, позволяющая оперативно реагировать на изменения внешней среды и новые вызовы.

В-четвертых, недостаточно развиты механизмы координации между, с одной стороны, муниципальными, отраслевыми и корпоративными уровнями, с другой стороны, субъектами регионального управления инвестиционными процессами.

Концептуальное решение этой комплексной проблемы видится в разработке целостной и сбалансированной системы регулирования инвестиционных процессов, органично сочетающей стратегическое целеполагание, финансовые механизмы стимулирования и ограничений с институтами обеспечения экономической безопасности. Особое значение имеет корректное согласование различных временных горизонтов управления – краткосрочные меры оперативного регулирования должны быть логично увязаны со среднесрочными программами развития и долгосрочными стратегическими ориентирами регионального развития. Это требует создания специальных координационных механизмов, обеспечивающих единство подходов на разных уровнях управления – от макроэкономического до территориального, отраслевого и корпоративного.

Учитывая изложенное, можно утверждать – важнейшим аспектом отвечающим современным условиям системы регулирования инвестиционных процессов является дифференцированный, избирательный подход, учитывающий специфику различных отраслей экономики региона, типы инвесторов и стадии инвестиционного процесса. Универсальные, шаблонные решения в этой сфере часто оказываются неэффективными или даже контрпродуктивными. Поэтому необходима гибкая, адаптивная система регулирования, способная учитывать особенности конкретных ситуаций и динамично изменяющихся условий.

Рассмотренный теоретический аспект подчеркивает критическую важность качественного информационного и аналитического обеспечения системы инвестиционного регулирования. Речь идет не только о сборе статистических данных об объемах и направлениях инвестиционных потоков, но и о развитии комплексных аналитических инструментов и методик, позволяющих оценивать качественные характеристики инвестиций, их соответствие стратегическим приоритетам регионального развития, потенциальные системные эффекты и уровень возникающих рисков. Без такой аналитической базы любые контрольные механизмы теряют свою эффективность и обоснованность.

Как было отмечено ранее, особую методологическую сложность представляет вопрос оценки эффективности регионального механизма регулирования инвестиционного процесса. Традиционные подходы, основанные на простом сравнении плановых и фактических показателей, как правило, не учитывают динамику внешних условий и изменения факторов риска экономической безопасности, адаптационный потенциал и резервы пространственной системы региона. По нашему мнению, более перспективным представляется комплексный подход, сочетающий количественные и качественные методы оценки, учитывающий как прямые, так и косвенные эффекты регулирующего воздействия.

Перспективным направлением совершенствования стратегического управления региона является углубленный анализ взаимосвязи между институтами регулирования и инновационными процессами. Существующие системы регулирования зачастую создают неоправданные барьеры для инновационной активности, тогда как современные экономические условия требуют именно стимулирования технологического развития и цифровой трансформации. Это ставит перед исследователями и практиками важную задачу поиска таких форм и методов регулирования, которые не подавляли бы, а направляли и активизировали инновационный потенциал инвестиций, создавали условия для технологических прорывов [10].

Таким образом, государственное регулирование инвестиционных процессов должно решать комплексную, многомерную задачу стратегического управления экономической безопасности региона. И, в первую очередь, создавать условия для качественного преобразования основных фондов реального сектора экономики региона, их технологического обновления и модернизации. При этом необходимо поддерживать разумный баланс между стабильностью и адаптивностью регионального пространства, между обеспечением экономической безопасности и масштабной интеграцией в глобальное разделение труда.

Переходя к аспектам оценки результативности регулирующего воздействия стратегических, технологических и социальных эффектов инвестиционной деятельности для регионального пространства мы основываемся на позиции тех ученых, которые при выполнении сравнительных исследований исходят из того, что регион представляет собой ценностную социо-экономическую и культурную систему, а межрегиональное сопоставление позволяет выявлять закономерности общенационального развития [11].

Выбор, в качестве объекта исследования Пермского края, обусловлен его местом в экономике Российской Федерации, спецификой отраслевой структуры, «серединными» характеристиками уровня индустриализации и социально-экономического развития. Так, Пермский край, отличается наличием существенной научно-технологической базы, позволяющей успешно реализовывать прорывные направления технологического развития в ряде отраслей экономики, сформированными институтами государственного регулирования, обеспечивающими инвестиционный процесс, наличием нормативно-правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность.

Для более подробного анализа воспользуемся статистической информацией по Пермскому краю показателями: объема валового регионального продукта (ВРП), структуры инвестиций в основной капитал с детализацией перспективных для стратегического будущего региона отраслей, включая науку, образование, информацию и связь. Взаимосвязь данных показателей, при рассмотрении их в динамике (что позволяет снизить эффект временных «лагов») и в сравнении со средними показателями по стране и Приволжскому федеральному округу (ПФО), позволяет оценить результаты проводимой инвестиционной политики и их влияние на экономическое развитие региона.

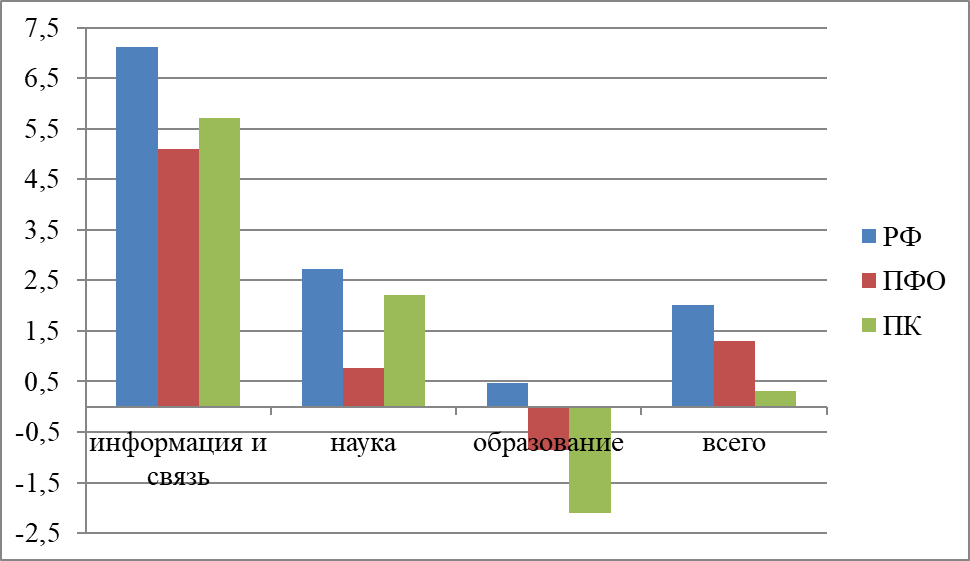

В реализации задач исследования рассмотрим средний цепной темп прироста ВРП по Российской Федерации, Приволжскому Федеральному округу и Пермскому краю за 2016-2023 гг., детализированным агрегировано по перспективным направлениям развития (рисунок 1).

Рис. 1. Средний цепной темп прироста ВРП по РФ, ПФО и Пермскому краю за 2016-2023 гг., %

*Рассчитано авторами по данным Росстат

По показателю среднего прироста ВРП, как видно из рисунка 1, ПФО и Пермский край отстают от средних значений по Российской Федерации. Просматривается отрицательный темп прироста по образованию в ПФО и у Пермского края. При этом Пермский край демонстрирует худшие результаты прироста ВРП в целом по всем отраслям экономики по сравнению со средними значениями по ПФО.

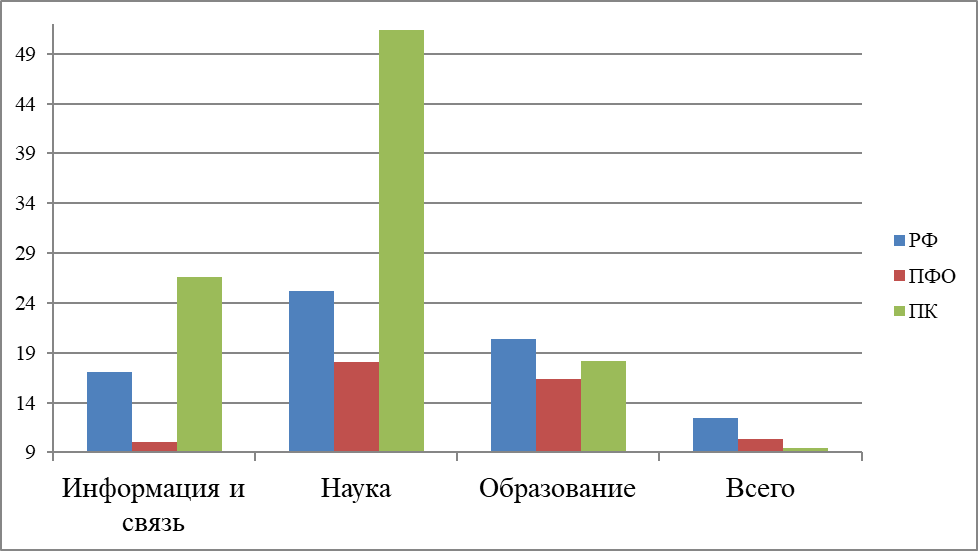

Инвестиции в основной капитал отражают сумму вложений в создание и обновление производственных мощностей, что в свою очередь является одним из ключевых факторов роста экономики и характеристикой достигнутого уровня экономической безопасности. Аналогично ранее использованному подходу, приведем показатель инвестиций в основной капитал через исчисление среднего цепного темпа прироста (рисунок 2).

Рис. 2. Средний темп прироста инвестиций в основной капитал

по РФ, ПФО и Пермскому краю за 2016-2023 гг., %

*Рассчитано авторами по данным Росстат

Рисунок 2 демонстрирует несколько иные тренды прироста объемов инвестиций в основной капитал, чем у показателя ВРП. Так, Пермский край показывает лучшие результаты в сравнении с РФ и ПФО по отраслям информации и связи, а также науке, но, как и по показателю прироста ВРП отстает по интегрированному значению.

Графическая визуализация средних цепных приростов позволила не только установить отраслевые дисбалансы инвестиционных процессов в развитии Пермского края, но и слабую корреляцию между выбранными показателями по ПФО и стране в целом. Это свидетельствует о системных недостатках в реализации национальной инвестиционной политики и о необходимости совершенствования государственного регулирования на федеральном и региональном уровнях.

Кроме отмеченных, к числу наиболее заметных слабых мест и угроз экономической безопасности Пермского края в контексте регулирования инвестиционных процессов можно отнести:

– недостаточную инвестиционную привлекательность для внешних игроков в современных условиях основных отраслей промышленности, не позволяющую в достаточной мере генерировать необходимый доход от реализации инвестиционных проектов;

– «искусственные» ограничения на рынке ценных бумаг для акций предприятий, выпускающих продукцию двойного назначения;

– риски деприватизации потенциально привлекательных объектов инвестирования;

– чрезмерную ориентацию на долгосрочное инвестирование в основной капитал, снижающую привлекательность для большинства внутренних инвесторов;

– недостаточный объем инвестирования в социально-значимые отрасли и отрасли, способствующие освоению нового технологического уклада и др.

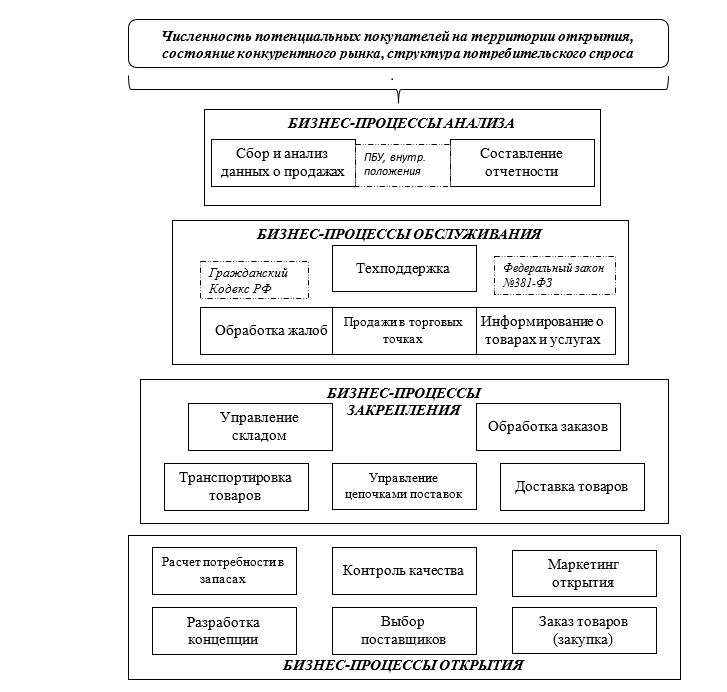

По нашему мнению, для преодоления подобных негативных явлений необходимо трансформировать логику инвестиционного действия с «прибыли любой ценой» к сбалансированному развитию. Для этого, в свою очередь, нужно более активно внедрять инструменты институционального, мотивационного и инновационного управления, являющихся базисом для формирования концептуального видения совершенствования государственного регулирования инвестиционных процессов в контексте стратегического управления экономической безопасности региона (рисунок 3).

Рис. 3. Концептуальная модель совершенствования государственного регулирования инвестиционных процессов в контексте стратегического управления экономической безопасности региона

*Разработана авторами

Отличием разработанной концептуальной модели совершенствования государственного регулирования инвестиционных процессов в контексте стратегического управления экономической безопасности региона является:

– во-первых, ее междисциплинарный характер, заключающийся в базировании на постулатах теорий стратегического менеджмента, региональной экономики, экономической безопасности, обеспечивающий эффективную генерацию знаний и практических наработок;

– во-вторых, синтез элементов институционального, стратегического и системного подходов, позволяющий оптимально учитывать многогранность инвестиционного процесса в сложно выстроенном региональном пространстве;

– в-третьих, раскрывает роль и сущность государственного регулирования инвестиционных процессов как элемента стратегического управления экономической безопасности региона.

Подводя итоги исследованию, стоит еще раз подчеркнуть, что решение сложных задач совершенствования регулирования инвестиционных процессов и обеспечения экономической безопасности региона требует принципиального перехода от разрозненных, фрагментарных мер контроля и стимулирования к целостной системе стратегического управления в субъектах Российской Федерации. Ключевым элементом такой системы должно стать органичное согласование различных аспектов регулирования – от макроэкономических воздействий, формирования и реализации отраслевой политики до поддержки конкретных инвестиционных проектов и инициатив, отвечающих стратегическим целям регионального развития. Только такой комплексный, сбалансированный подход может обеспечить устойчивую экономическую безопасность региона в условиях современной турбулентности и глобальной конкуренции.

Безусловно, затронутые в настоящей статье аспекты требуют проведения дополнительных исследований, чему будут посвящены наши дальнейшие работы в данном направлении научного познания.

1. Gitelman L.D., Isaev A.P., Kozhevnikov M.V., Gavrilova T.B. Interdisciplinary competencies of managers for a technological breakthrough // Strategic decisions and risk management. - 2022. - Vol. 13. No. 3. - P. 182-198.

2. Yastrebov A.P. Managing the development processes of the digital economy of regions // Regional Economics and Management: electronic scientific journal. - 2022. - No. 1 (69).

3. Lozovaya I.A., Rudakova O.V. Strategic priorities and instruments for ensuring the economic security of the region // Economic environment. - 2024. - Vol. 13. No. 4. - P. 65-73.

4. Kurnosova T.I. Domestic and Foreign Experience in Using ESG Principles in Developing a Strategy for the Development of the Oil and Gas Business // Economy, Entrepreneurship and Law. - 2022. - Vol. 12. No. 1. - P. 387-410.

5. Mukminova G.F. Regional Investment Management in the Aspect of Economic Security // Regional Problems of Economic Transformation. - 2024. - No. 12 (170). - P. 122-130.

6. Akberdina V.V., Romanova O.A. Regional Aspects of Industrial Development: A Review of Approaches to Forming Priorities and Regulatory Mechanisms // Regional Economy. - 2021. - Vol. 17. No. 3. - P. 714-736.

7. Ermakova Zh.A., Svechnikova V.V. Interaction of investment and innovation development in the regions of the Russian Federation // Economic revival of Russia. - 2024. - No. 4 (82). - P. 19-34.

8. Akberdina V.V., Smirnova O.P. Cross-industrial transformation: structural changes and innovative development // National interests: priorities and security. - 2021. - Vol. 17. No. 7 (400). - P. 1238-1260.

9. Mironova E.A., Chebykina M.V., Shatalova T.N. Innovative approaches to the development of the aggregate resource potential of the region // Bulletin of the Moscow State Regional University. Series: Economy. - 2022. - No. 3. - P. 67-78.

10. Popov E.V., Simonova V.L., Chelak I.P. Typology of models of regional innovation ecosystems // Economic analysis: theory and practice. - 2023. - Vol. 22. No. 5 (536). - P. 892-912.

11. Shelomentsev A.G., Goncharova K.S. Methodological aspects of comparative studies in the field of regional socio-economic development // Fundamental research. - 2022. - No. 10-1. - P. 153-158.

12. Suglobov A.E., Dreving S.R. Socio-economic aspects of economic security and clustering of the economy // National interests: priorities and security. 2009. Vol. 5, No. 10 (43). P. 66-74.

13. Medvedev A.A. Main categories and concepts in assessing the economic security of innovative production in a special economic zone // Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2012. No. 5. P. 264-268.