Russian Federation

The modern model of natural monopoly operations calls for a thorough reassessment of the forms and limits of state regulation, as traditional administrative approaches increasingly fail to align with the dynamics of socio-economic processes. This study provides a comprehensive analysis of the essence, principles, directions, and methodological framework for evaluating the effectiveness of regulatory mechanisms in this field. The relevance of the topic stems from the need to balance the interests of consumers, monopoly suppliers, and the state amid infrastructure dependencies and shifting investment models. The article aims to present a conceptually and instrumentally refined regulatory "framework" that accounts for industry-specific factors, constraints, and efficiency criteria. The analysis reveals contradictions in interpreting the boundaries of state intervention—some approaches emphasize strict directives, while others favor incentive-based mechanisms and partial liberalization. The author concludes that universal regulatory models are ineffective and proposes a differentiated approach based on industry diagnostics, institutional maturity, and the digital transformation of the regulated environment. The author’s contribution lies in outlining five key policy improvement areas: adapting tariff models, strengthening independent regulatory institutions, enhancing cross-sector coordination, digitalizing oversight mechanisms, and differentiating regulatory regimes. The findings will be valuable to public policy experts, regulatory authorities, infrastructure economics researchers, and industry strategy developers.

state intervention, natural monopolies, institutional regulation, performance evaluation, tariff policy

Введение

Современное развитие экономики сопряжено с необходимостью обеспечить уравновешенность между свободой рыночных механизмов и устойчивым функционированием отраслей, критически значимых для общественного благополучия. В этом контексте деятельность естественных монополий представляет собой особую проблему, поскольку данные субъекты демонстрируют устойчивую тенденцию к монопольному положению на рынке не в силу антиконкурентных практик, а по причине технологической или экономической нецелесообразности дублирования инфраструктуры. Именно данное обстоятельство порождает устойчивое противоречие — с одной стороны, естественные монополии необходимы для обеспечения непрерывности поставок общественно значимых благ, с другой — их неконтролируемая деятельность способна генерировать существенные издержки.

Итак, центральной проблемой является выявление оптимальных подходов к государственному регулированию таких субъектов в реалиях преобразований экономических моделей и приоритета устойчивого развития.

Материалы и методы

Проанализированные современные публикации по исследуемой теме целесообразно условно разделить на несколько содержательных групп.

Первая из них охватывает теоретико-правовые аспекты. К примеру, А.Г. Блинов [1] анализирует правовую природу вмешательства государства, выделяя особенности административного регулирования; М.М. Магомадова [6] раскрывает концептуальные основания, в том числе, институциональные факторы, эволюцию подходов.

Ко второму блоку уместно причислить изыскания, в которых авторы сосредоточены на методологических аспектах и регулирующем инструментарии. В частности, В. Иванов [2], В.В. Нечаев [7], В.В. Строев и коллеги [11] рассматривают механизм ценового контроля, принципы тарифного формирования, а также ограничения прямого государственного вмешательства.

Отдельное внимание уделено работам, касающимся направлений совершенствования регулирования. Так, Т.А. Краснова [3, 4] акцентирует внимание на модернизации тарифной политики и выстраивании целевых ориентиров. М.И. Кутернин [5], П.Е. Попова [9] обобщают проблемные зоны текущей практики и указывают на необходимость выработки комплексных решений. Значимый акцент на границах допустимого вмешательства государства сделан в работе Д.А. Николаенко, Е.П. Мягковой, А.Н. Кузяшева [8], где авторы ставят под сомнение эффективность универсальных моделей контроля.

Отдельной смысловой группой являются материалы авторов, связывающих регуляторные механизмы с вопросами устойчивости и безопасности, например, в энергетической сфере, как это делает И.В. Смирнова [10].

Несмотря на значительное внимание к обсуждаемой теме, в научной литературе выявляется ряд расхождений. Существует разногласие в трактовке границ допускаемых вмешательств со стороны государства (одни авторы отстаивают необходимость жёсткого административного контроля [1, 9], другие настаивают на переходе к регулируемому самоуправлению [4, 7, 11]. Проблема дифференциации подходов в зависимости от отраслевой специфики, а также влияния digital-технологий на действенность регуляторных механизмов остаётся поверхностно проработанной. Недостаточно исследованными являются и вопросы касательно институциональной оценки качества регулирования, особенно в контексте взаимодействия разных уровней власти и негосударственных акторов.

При написании статьи были применены методы структурно-функционального анализа, сравнительного правового подхода, контент-исследования источников, системной оценки, обобщения.

Результаты и обсуждение

Естественная монополия — это форма рыночной структуры, при которой функционирование единственного поставщика является наименее затратным способом удовлетворения рыночного спроса в силу значительных эффектов масштаба, а также высокой капиталоёмкости отрасли [3, 11]. Типичными примерами служат магистральная энергетика, водоснабжение, железнодорожный транспорт, газораспределительные сети.

В отличие от искусственных монополий, которые возникали вследствие рыночной концентрации, характеризуемые субъекты обусловлены объективными экономическими параметрами, зачастую связанными с инфраструктурными ограничениями.

Ключевым основанием государственного вмешательства в сферу естественных монополий является защита интересов потребителей от злоупотреблений монопольной властью. Без надзора со стороны государства существуют серьёзные риски:

- завышения тарифов;

- ухудшения качества услуг;

- отказа от инноваций;

- игнорирования экологических стандартов.

При этом простое административное вмешательство (без учёта специфики отрасли и механизма формирования затрат) закономерно приводит к неэффективному распределению ресурсной базы, торможению технологического прогресса. Более отчётливо проявляются в этой связи бюджетные перекосы.

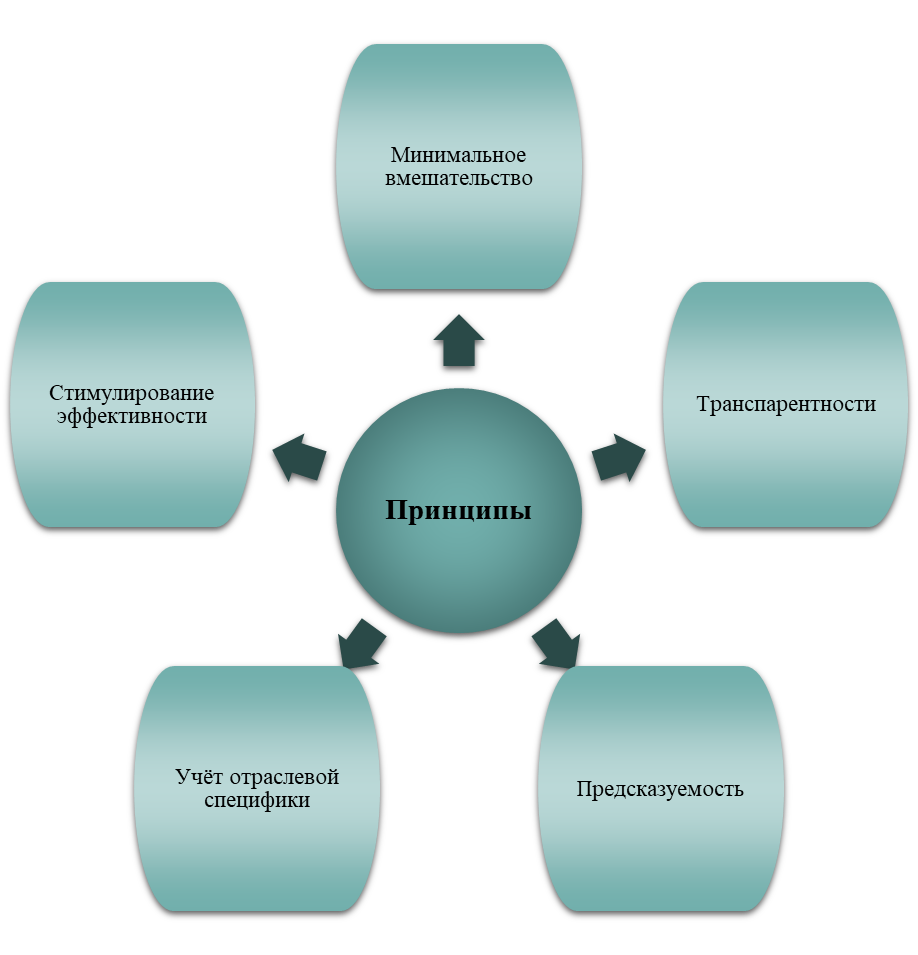

Современные подходы к регулированию опираются на ряд фундаментальных принципов, которые выработаны в ходе эволюции экономической мысли и институциональной практики (рис. 1).

Рис. 1. Базовые принципы государственного регулирования деятельности естественных монополий (составлено на основе [2, 5-7, 10])

Так, в соответствии с принципом минимального вмешательства государство должно осуществлять регуляторные действия только в той мере, в какой это требуется для предотвращения рыночных сбоев и защиты общественных интересов. Избыточное регулирование снижает адаптивность субъектов естественных монополий, подрывая мотивацию к повышению операционной эффективности.

Регуляторные процедуры, включая утверждение тарифов, установление стандартов обслуживания, механизмов субсидирования, важно сделать максимально открытыми, формализованными. На первом плане — их стабильность во времени. Благодаря этому снижается неопределённость и улучшается инвестиционный климат в регулируемых отраслях.

Очень значим принцип учёта отраслевой специфики. Единый регуляторный шаблон не способен адекватно отразить отличия между, например, теплоэнергетикой и железнодорожной логистикой. Разработка действенных инструментов требует знание особенностей капиталооборота, длительности инвестиционного цикла, социальной значимости услуг, уровня технологической зависимости.

Регулятор обязан не только контролировать издержки, но и формировать институциональные условия для модернизации, обновления. В рассматриваемом контексте широкое распространение получили методы «ценовых потолков» (price cap regulation), при которых поощряются снижение себестоимости, рост производительности.

Регулирование функционирования естественных монополий осуществляется в нескольких взаимосвязанных плоскостях (рис. 2).

Рис. 2. Направления государственного регулирования деятельности естественных монополий

(составлено на основе [1, 8])

Так, формирование справедливого тарифа выступает в качестве центрального элемента регулирования. Нередко в практике задействуется метод затратного подхода (cost-plus), при котором тариф формируется на основе признанных издержек и нормы прибыли. Однако в течение последних десятилетий наблюдается переход к моделям, которые ориентированы на результат, в том числе, на базе эталонного сравнения (бенчмаркинг).

Несмотря на ограниченность конкуренции в традиционном понимании, естественные монополии подлежат контролю в части недискриминационного доступа к инфраструктуре, соблюдения контрактных обязательств, недопущения кросс-субсидирования.

В условиях высокой капиталоёмкости отраслей ключевым звеном является согласование инвестиционных программ, направленных на обновление оборудования, расширение пропускной способности вкупе с переходом к экологически чистым технологиям. Государство в данном случае выступает как гарант сбалансированности интересов (потребителей — в части умеренности тарифной нагрузки, компаний — касательно возвратности вложений).

Регуляторные органы всё чаще прибегают к механизмам «ограниченной конкуренции» — к примеру, к организации конкурсов на обслуживание отдельных участков сети либо к созданию благоприятных условий для конкуренции за право присоединения новых потребителей при неизменной инфраструктуре.

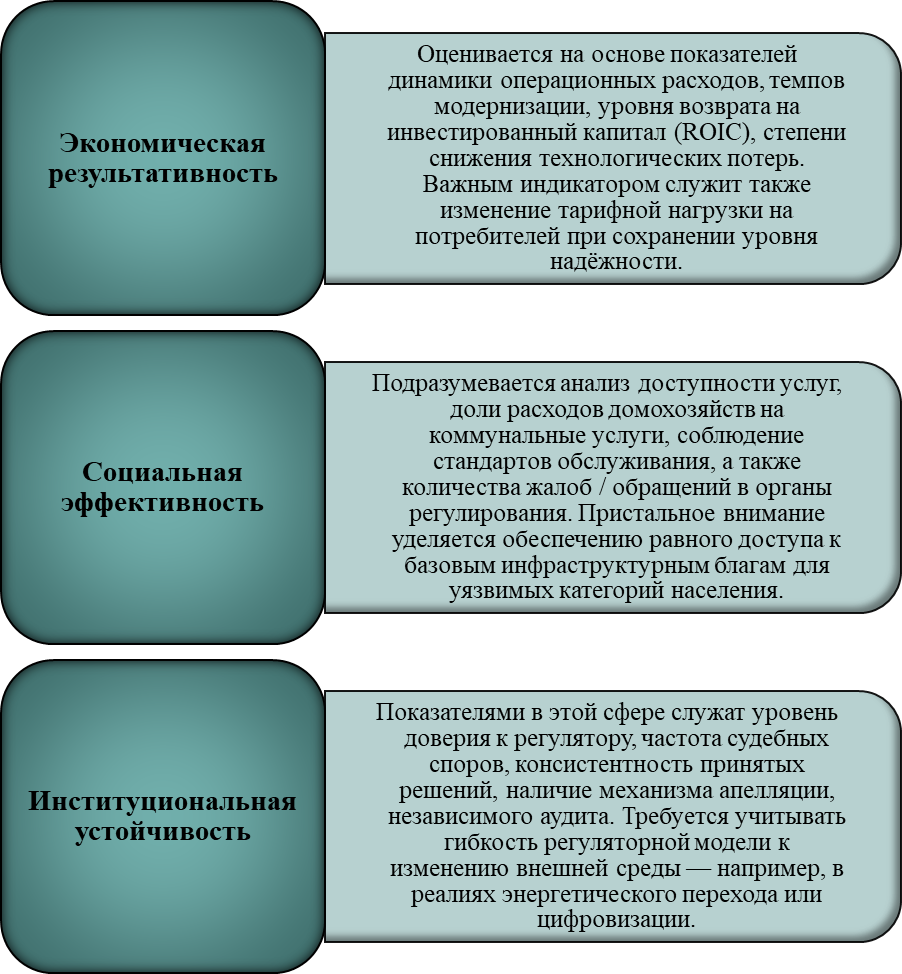

Оценка эффективности государственного регулирования требует применения совокупности количественных и качественных индикаторов, отражающих как экономическую, так и социальную отдачу (рис. 3).

Рис. 3. Оценка результативности регулирования: критерии и методы

(составлено на основе [2, 4, 6, 9])

На основании проведённого анализа представляется целесообразным сконцентрировать усилия государственной политики в следующих плоскостях.

Во-первых, уместен переход от затратного подхода в тарифообразовании к моделям, которые ориентированы на долгосрочную эффективность. Это возможно через внедрение комбинированных механизмов, где фиксированная часть тарифа обеспечит устойчивость, а переменная — стимулирующую составляющую.

Во-вторых, следует расширить практику использования независимых регуляторных агентств (с чётко разграниченными функциями контроля, мониторинга, арбитража). Их институциональная независимость служит предпосылкой повышения качества регулирования и снижения политической зависимости.

В-третьих, требуется усиление горизонтального взаимодействия между регулирующими субъектами, что особенно актуально для перекрёстных инфраструктур (к примеру, на стыке электро- и теплоснабжения). Это обеспечит согласованность целей и избежание нормативных конфликтов.

В-четвёртых, необходимо развитие цифрового инструментария мониторинга деятельности естественных монополий, в том числе, через внедрение интеллектуальных систем учёта и платформенного анализа данных. Это поможет повысить прозрачность, оперативность контроля.

В-пятых, государству целесообразно выработать систему дифференцированных режимов, в рамках которых принимаются во внимание уровень зрелости отрасли, степень технологического развития. С авторской точки зрения, универсальный подход к регулированию ведёт к неэффективности и нормативной инерции.

Выводы

Государственное регулирование естественных монополий представляет собой не просто механизм контроля, а многоуровневую систему балансировки интересов различных групп (домохозяйства, бизнес, государство как института, ответственного за общественное благо).

На фоне перестраивания экономических моделей, цифровизации, энергоперехода классические регулирующие инструменты постепенно утрачивают актуальность, уступая место более гибким, приспосабливаемым механизмам.

Сформулированные в статье рекомендации отражают потребность в переходе от административного надзора к стратегически ориентированному управлению — с явным акцентом на эффективность, транспарентность, устойчивость, предсказуемость. Лишь в этом случае реально формирование такой модели регулирования, которая будет содействовать модернизации инфраструктуры, устойчивому развитию в сочетании с повышением качества жизни.

1. Blinov A.G. K voprosu ob administrativno-pravovom regulirovanii deyatel'nosti sub'ektov estestvennyh monopoliy // Vestnik Saratovskoy gosudarstvennoy yuridicheskoy akademii. – 2024. – № 5 (160). – S. 78-85.

2. Ivanov V. Metody gosudarstvennogo regulirovaniya estestvennyh monopoliy // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. Materialy IX ezhegodnoy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii. – Essentuki: 2023. – S. 80-87.

3. Krasnova T.A. Osobennosti i specifika celey gosudarstvennogo regulirovaniya estestvennyh monopoliy // Innovacii i investicii. – 2021. – № 2. – S. 51-54.

4. Krasnova T.A. Razrabotka napravleniy razvitiya tarifnogo regulirovaniya estestvennyh monopoliy // Ekonomika. Informatika. – 2022. – T. 49. – № 3. – S. 494-506.

5. Kuternin M.I. O problemah gosudarstvennogo regulirovaniya estestvennyh monopoliy // Teoriya i praktika ekonomiki i predprinimatel'stva. Trudy XX Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii. – Simferopol': 2023. – S. 63-66.

6. Magomadova M.M. Teoreticheskie osnovy gosudarstvennogo regulirovaniya estestvennyh monopoliy // Byulleten' transportnoy informacii. – 2021. – № 7 (313). – S. 8-15.

7. Nechaev V.V. Gosudarstvennoe regulirovanie estestvennyh monopoliy // Upravlenie ekonomicheskimi sistemami. – 2021. – № 1 (33). – S. 9-15.

8. Nikolaenko D.A., Myagkova E.P., Kuzyashev A.N. Gosudarstvennoe regulirovanie estestvennyh monopoliy i ego granicy // Nacrazvitie. Nauka i obrazovanie. – 2022. – № 1 (4). – S. 7-10.

9. Popova P.E. Gosudarstvennoe regulirovanie estestvennyh monopoliy: problemy i perspektivy resheniya // Sovremennaya politicheskaya nauka o traektoriyah razvitiya gosudarstva, biznesa i grazhdanskogo obschestva. Sbornik statey IV Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii. – Minsk: 2023. – S. 261-265.

10. Smirnova I.V. Povyshenie effektivnosti upravleniya estestvennymi monopoliyami kak mehanizm obespecheniya energeticheskoy bezopasnosti gosudarstva // Nauchnyy zhurnal NIU ITMO. Seriya: Ekonomika i ekologicheskiy menedzhment. – 2024. – № 4. – S. 62-69.

11. Stroev V.V., Rogulenko T.M., Blizkiy R.S., Bodyako A.V. Gosudarstvennoe regulirovanie estestvennyh monopoliy: instrumenty, problemy, napravleniya reformirovaniya // Ekonomicheskoe razvitie Rossii. – 2025. – T. 32. – № 3. – S. 131-135.