Россия

В статье проводится комплексный анализ экономико-организационных проблем государственного управления в сфере экологии в советский период. На основе выделения особенностей в разные исторические периоды определяются этапы в государственном управлении в сфере экологии и дается им характеристика с указанием методов и инструментов государственного воздействия. Государственное управление в сфере экологии в СССР реализовывалось преимущественного через меры организационно-административного воздействия с применением механизма рационального природопользования. Особое внимание уделено определению ключевых понятий, таких как "государственное управление в сфере экологии", "механизмы государственного управления" и "государственная политика". Представлена авторская периодизация этапов государственного управления в сфере экологии в СССР, отражающая основные направления и результаты экологической политики в различные исторические периоды.

государственное управление, организационно-экономические проблемы, методы воздействия, механизмы, инструменты

Государственное управление носит многоаспектный характер и касается разных, но всегда весьма значимых сфер экономической деятельности. К таким сферам, где государство проявляет значительный интерес, относятся сферы экономики и экологии. Без успешного экономического и организационного решения накопленных в сфере экологии проблем и возникающих рисков невозможно обеспечить устойчивое экономическое и социальное развитие страны, достижение национальных целей развития. На современном этапе экономического и социального развития страны Президент РФ экологическое благополучие ставит по значимости на четвертое место среди важнейших национальных целей, при этом он также указывает на необходимость корректировки деятельности Правительства РФ и исполнительных органов субъектов РФ с учетом стоящих задач и достижения установленных показателей [6].

В главном законе страны, Конституции РФ, где закреплены права и ответственность собственника земли, общие положения рационального природопользования, основные принципы и направления государственной экологической политики, права и обязанности граждан в отношении охраны окружающей среды [2, ст. 9, 36, 41, 42, 58, 71, 72, 74, 114].

Поэтому вопросы охраны окружающей среды, рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности всегда относились к экономическим и организационным вопросам государственного управления и представляли значительный интерес для науки и общества.

В эпоху ускоренного научно-технического развития, использования для производства экономических благ большого объема разнообразных природных ресурсов возникает необходимость в целенаправленном государственном управлении в этой сфере, четкой формулировке целей, методов, механизмов и инструментов, которое реализуется посредством разработки и осуществления эффективной экологической политики. По мнению Н.В. Шулениной современное государственное управление в сфере экологии должно строится на основе научно-технических возможностей обеспечения взаимодействия современного человека с природой и выступать инструментом, «обеспечивающим надежную систему приоритетов и индикаций различных моделей развития, охраны природы, обеспечения разумного природопользования и здоровья человека» [26]. В государственном управлении в сфере экологии центральное место занимает поиск новых соотношений экономики и организации природопользования, путей взаимодействия человека с окружающей средой в существующей экосистеме, которое обеспечило бы устойчивость развития.

Цель исследования. Провести анализ государственного управления в сфере экологии в СССР (РСФСР) и Российской Федерации, выделить этапы в государственном управлении в сфере экологии основываясь на возникающих экономико-организационных проблемах и принятых решениях.

Рассмотрение этой темы нам хотелось бы начать с уточнения ряда понятий, которые уже давно существуют в науке и органично вошли в нашу жизнь. Именно такой анализ позволит подчеркнуть значимость их для дальнейшего исследования.

Государственное управление в любой сфере экономической деятельности реализуется через понятие «политика», под которым понимается не только деятельность государства, но и деятельность общественных институтов, отдельных людей по достижению поставленных целей с использованием возможностей государственной власти [12]. Таким образом государство (являясь суверенной формой публичной власти обладает аппаратом управления и принуждения) оказывает экономическое и организационное воздействие на хозяйственные объекты с целью достижения заданных им результатов.

Что касается термина «экология», то он был предложен Эрнстом Геккелем еще в середине 18 века и стал применяться для характеристики научного направления, исследующего «отношения организмов к окружающей среде», в впоследствии он был дополнен и развит. В настоящее время под «экологией» понимают «биологическую науку, изучающую организацию и функционирование надорганизменных систем различных уровней: популяций, биоценозов (сообществ), экосистем (все совместно обитающие организмы и условий существования, находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему взаимообусловленных биотических и абиотических явлений и процессов) и биосферы» [13]. В то же время «экология» в качестве самостоятельной науки сформировалась и получила общественное признание лишь к началу ХХ столетия. В современной же интерпретации под экологией понимается довольно широкий перечень исследований и знаний, относящихся к разным наукам, в частности, к управлению, экономике, безопасности, праву, политологии, биологии, географии, химии, геологии, медицине, генетике, метеорологии, гидрологии, социологии и многим другим.

Таким образом, под государственным управлением в сфере экологии мы будем понимать сформированную и реализуемую государством экологическую политику основанную на правовой, управленческой, организационной деятельности государственных органов и общественных институтов по обеспечению экологического благополучия, связанного с поддержанием равновесия в экосистеме, сохранением разнообразия биопопуляций и биоценозов, а также защитой биосферы при осуществлении экономической, производственной деятельности и жизнеобеспечения людей.

Заявленная государством и реализуемая государственными органами политика по использованию природных ресурсов, охране окружающей среды, обеспечению экологической безопасности на протяжении исследуемого периода не носила однонаправленного характера и отражала основные черты общественно-политического устройства страны, а также цели государства на определенном этапе экономико-социального, технического и технологического развития, уровень культурно-просветительской деятельности, общественные устремления и опасения и определяла значимые организации, специфические методы, механизмы, инструменты и технологии государственного управления.

Поэтому в ХХ и ХХI веках в России она отличалась значительным разнообразием.

Это позволило нам выделить два крупных этапа формирования и реализации государственного управления в сфере экологии в России, которые также могут быть разделены на несколько составных частей. Если говорить об этапах, то, конечно же, в качестве первого этапа можно выделить советский период (именно в нем были заложены как основные достижения советской политики, так и сформировались экологические проблемы, с которыми пришлось столкнуться современной России), второго – постсоветский период или современная Россия.

Рассмотрим в отдельности каждый из двух крупных выше названных этапов.

Так политику, реализуемую в СССР, в разные периоды времени называли политикой природопользования, природоохранной политикой, политикой рационального использования природных ресурсов (то есть понятие «экологическая политика» не применялось). Она напрямую определялась целями социально-экономического и промышленного развития, масштабными целями и задачами, стоящими перед вновь созданной советской страной, высочайшими темпами создания новых промышленных объектов и развития производства, значительными объемами и разнообразием потребляемых природных ресурсов, экономической целесообразностью и обеспечением социальной стабильности общества, уровнем экологической культуры населения и т. п.

Так А.В. Шмыглева [25] проводя анализ и давая оценку государственному управлению в сфере экологии, которое сводилось преимущественного к рациональному природопользованию и природоохранной политике в СССР, указывает, что такая политика:

- носила сложный и противоречивый характер, а принимаемые властными структурами многочисленные правовые документы зачастую носили незаконченный, иногда нечеткий и противоречивый характер, не всегда были обеспечены финансовыми и материальными ресурсами;

- требовала применение рациональных подходов к используемым для производства природным ресурсам и была направлена на сохранение окружающей природной среды;

- включала пять этапов.

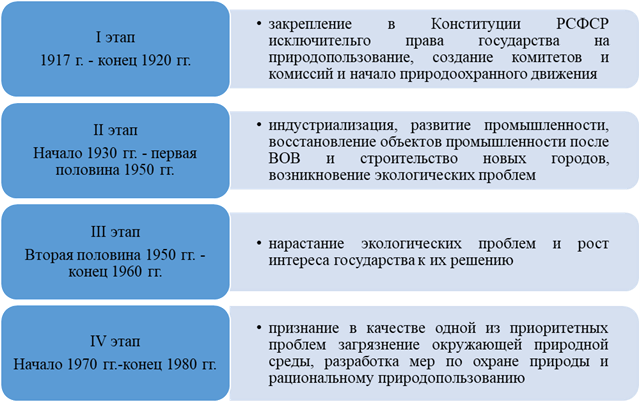

Мы же выделим здесь четыре этапа, а пятый период «1990-х годов» отнесем уже к современной России. Именно этот подход мы и положим в основу дальнейшего исследования проводимой в СССР политики (рисунок 1).

Рис. 1. Этапы государственного управления в сфере экологии (природоохранная политика) в СССР и их основное содержание

*Источник информации: составлено автором на основании [25]

Характеризуя первый этап государственного управления в сфере экологии хотелось бы, прежде всего, отметить правовое закрепление молодым советским государством природоохранного курса, в частности, в Конституции РСФСР (пп. а и б п. 3) закреплялось исключительное право советского государства на природопользование [1]. В последующий период советскими государственными органами было принято 268 постановлений, распоряжений в области природопользования и охраны природы [21]. В этот период создаются органы государственной власти (Главное управление по рыболовству, Центральное управление лесов, Центральный комитет водоохранения, Государственный комитет по охране памятников природы и т.д.), которые эту политику и реализуют на практике, кроме того, формируется и развивается общественное природоохранное движение (союзы охотников и рыболовов, любителей природы и т.д.).

Второй этап представляет значительную сложность для проведения анализа, так как охватывает не только период индустриализации, но Великой отечественной войны (далее – ВОВ) и восстановления народного хозяйства, когда почти во всех отраслях народного хозяйства интенсивно строились (за исключением 1941-1945 гг.) промышленные предприятия (металлургические, машиностроительные, угольные, химические и др.), развивалось гражданское строительство. Все это не только обеспечивало высокие темпы роста советской экономики, но и предполагало использование большого количества природных ресурсов и сопровождалось их истощением и загрязнением окружающей среды.

Для обеспечения защиты окружающей среды одним из наиболее действенных методов государственного управления стало нормирование в природопользовании: так уже в 1930 годы были установлены нормы ПДК (предельно-допустимые нормы концентрации) для 12 вредных веществ, содержащихся в сточной воде, воздухе, хозяйственно-питьевой воде, а также были разработаны ГОСТы в соответствующей сфере деятельности.

В качестве позитивного момента, характеризующего этот период, можно отметить, что еще до начала ВОВ в СССР была создана государственная система охраны природы, охватывающая все государственные предприятия, активно проводилась просветительская, образовательная и воспитательная работа по сохранению природы, значительное внимание уделялось восстановлению и воспроизводству лесов, зверей и рыб [17]. Эта работа была продолжена и в после окончания ВОВ.

Третий этап в государственном управлении в названной сфере связан с повсеместным внедрением достижений науки и техники в производственные процессы. Предпосылкой этого стало выступать общественное осознание того, что для обеспечения растущих потребность производства требовались значительные объемы природных ресурсов, новые технологии их переработки. Использование природных ресурсов зачастую сопровождалось их нерациональным потреблением, тем более, что многие из них были не возобновляемыми или требовался длительный срок для их восстановления. Поэтому значительно возрос интерес к сохранению окружающей природной среды, что нашло отражение в принятии в 1960 г. соответствующего закона [3], в котором природа и ее ресурсы рассматривались в качестве основы развития экономики и роста благосостояния народа, а советский общественный строй и плановая экономика выступали гарантом рациональности использования природных богатств.

Стремление государства в кратчайшие сроки восстановить разрушенные объекты народного хозяйства после ВОВ, а также постоянное состязание с капиталистическим миром и стремление «догнать и перегнать» их, внедрение достижений научно-технической революции сопровождались строительством новых, не всегда небезопасных для окружающей природной среды и человека, производств и значительным применением химии в сельском хозяйстве для роста урожайности сельхозкультур и борьбы с вредителями и сорняками.

А.В. Шмыглева отмечает, что на фоне экстенсивного развития народного хозяйства происходила деградация уникальных природных комплексов (озера Байкала, Каспийского моря, рек Урала и Волги и др. объектов), а советское правительство в рамках административно-командной экономики и недостаточной экономической заинтересованности хозяйственных субъектов не смогло справится с последствиями возникшего экологического кризиса. При этом можно отметить, что к концу 1960-х годов была создана система природоохранительных органов, обеспеченная правовыми актами. Однако, решить накопившиеся и возникающие экологические проблемы не удалось [25].

Период середины 1980-х - 1990-х годов (четвертый этап) государственного управления в сфере экологии характеризуется пристальным вниманием со стороны государства, ученых и практиков к организации производственных процессов, к вопросам рационального использования ресурсов. Возникшие экологические проблемы увязывают исключительно с производством [11; 20].

Активный рост промышленного производства, интенсивное ведение сельского хозяйства, большое гражданское строительство и разрастание городских агломераций сопровождалось вырубкой больших лесных массивов и недостаточным лесовосстановлением, загрязнением вредными веществами воздуха в больших городах, водоемов и рек, истощением и эрозией почв. Все это отразилось на качестве окружающей природной среды и почти повсеместно приводило к ухудшению состояния здоровья населения.

На государственном уровне не только было признано существование проблем в экологии, но также сопровождалось большой законотворческой, научной и практической работой. В общегосударственную систему охраны природы входили созданные на государственном уровне министерства и ведомства, осуществляющие эксплуатацию природных ресурсов, а также соответствующие структуры на республиканском и местном уровнях управления, государственные предприятия и общественные организации, участвующие в природоохранной работе. Был принят комплекс основополагающих законов, касающихся использования всех видов природных ресурсов и здравоохранения.

В СССР были созданы и успешно функционировали 143 государственных заповедника и 12 национальных парков, для сохранения исчезающих видов животных, птиц и растений, а также придания им особо охраняемого статуса, появились и велись Красные книги СССР и союзных республик [28].

При этом решались экономические и организационные вопросы государственного управления и касались не просто природопользования, но и рационального использования ресурсов, расширялся перечень ПДК, усиливалась ответственность руководителей предприятий за загрязнение окружающей среды в результате производственной деятельности, вводилась уголовная ответственность за такие правонарушения и причиненный ущерб.

Усилилась работа государственных контрольно-надзорных органов и общественности за качеством окружающей среды. В 1985 г. Верховным Советом СССР принимается постановление [7], определившее программу охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов СССР на долгосрочную перспективу, включающую координацию всех планов и программ с комплексом практических мероприятий, основанных на новых управленческих и технологических решениях.

Однако гонка промышленных и сельскохозяйственных предприятий за выполнением плановых (директивных) показателей развития производства все в больших объемах сопровождалась дефицитом финансовых и материальных ресурсов, значительным износом основных фондов, невозможностью их своевременного обновления, затруднением в реализации природоохранных программ и планов.

Кроме того, в этот период произошло два весьма значимых события, которые ярко, но негативно, его окрасили.

Первое было связано с тем, что на фоне больших производственных успехов и желания использования достижений НТР для развития сельского хозяйства в Министерствах мелиорации и водного хозяйства СССР и РСФСР возникла идея изменения русла ряда северных и сибирских рек и перенаправления их вод на юг страны с целью обеспечения водными ресурсами сельскогохозяйственных производств республик Средней Азии. Практическая реализация этой идеи могла привести к катастрофическим последствиям и нанесения значительного ущерба природе. Только благодаря давлению со стороны общественных экологических организаций проект не был реализован.

Вторым событием, принципиально изменившим отношение людей к природе, стала техногенная катастрофа на Чернобыльской АЭС (апрель 1986 г.). Оперативно была проведена значительная работа по локализации радиационного загрязнения и минимизации последствий аварии, но не смотря на это радиацией оказалось загрязнено свыше 200 тыс. км² и это касалось территорий Украины, Белоруссии и России. К сожалению, население этих республик не было своевременно и в достаточной степени оповещено об этой аварии и ее последствиях. Несмотря на то, что работы по ликвидации последствий аварии широко обсуждались учеными, государственная комплексная программа действий была утверждена только в 1989 г. [18].

На фоне этих событий происходили популяризация экологических знаний (32 млн. чел. являлось членами Всероссийское общество охраны природы), основам экологии обучались в университетах и вузах свыше более 160 тыс. студентов и слушателей, сотни учеников в школах [14].

Отметим ключевые достижения и проблемы государственного управления в сфере экологии в СССР реализуемые государством посредством политики природопользования и охраны окружающей среды:

1) последовательность и комплексность осуществляемой в СССР работы по рациональному использованию природных ресурсов и охране природы [16];

2) нехватка финансовых средств, сдерживающая реализацию запланированных мероприятий по охране природной среды (около 1% от ВВП) [18];

3) сложность экологической обстановки, вызванная экологическими катастрофами и необходимостью ликвидации их последствий;

4) неэффективное природопользование, которое наблюдалось не только в СССР, но было характерно и для других стран мира;

5) нарастание остроты экологических проблем и поиск новых подходов к формированию природоохранной политики и обеспечению экологической безопасности [24].

Проведенный анализ, с одной стороны показал сохранение нерешенных экологических проблем в России, но, с другой стороны, и большую нормотворческую работу, а также практическую работу заключающуюся, в частности, в значительном совершенствование методов и расширении инструментов, применяемых государством для управления в сфере экологии.

Заключение

Проведенный анализ подчеркнул значимость применения научно обоснованных подходов в государственном управлении в сфере экологии. Выделение экономико-организационных проблем в государственном управлении в этой сфере ориентировано на возможности дальнейшей корректировки применяемых государством методов и инструментов воздействия на хозяйственные объекты с целью обеспечения устойчивого экономического и социального развития, благополучия каждого человека и населения страны в целом.

Необходимость быстрого экономического, технологического и технического развития СССР, стремление достигнуть высоких технико-экономических показателей сопровождалось не всегда рациональным использованием большого количества природных ресурсов, что наносило ущерб окружающей природной среде. Государственное управление в сфере экологии ориентировалось на экономические возможности государства в реализации природоохранной политики и преимущественно строилась как ответ на результаты уже нанесенного природе ущерба, при этом в качестве основного метода влияния государства на хозяйствующие субъекты было нормирование. Но не смотря на это в стране существовала достаточно стройная система природоохранных государственных органов, которые осуществляли контрольно-надзорную деятельность. В природоохранных мероприятиях широко участвовало население, особенно в период 1980-1990 гг. Реализуемая в СССР политика природопользования, в общем и целом, соответствовала мировым тенденциям в этой области.

1. Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. Принята V Всероссийским съездом Советов в заседании от 10 июля 1918 года. (прекратила действие) https://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1918.htm/ (дата обращения 21.01.2025)

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 01.02.2025)

3. Закон РСФСР от 27.10.1960 «Об охране природы в РСФСР» (утратил силу). // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 01.02.2025)

4. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об охране окружающей среды» // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 01.02.2025)

5. Указ Президента РФ от 19.04.2017 N 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 01.02.2025)

6. Указ Президента РФ от 07.05.2024 N 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 01.02.2025)

7. Постановление ВС СССР от 03.07.1985 N 2764-XI «О соблюдении требований законодательства об охране природы и рациональном использовании природных ресурсов»(утратило силу) // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 01.02.2025)

8. Постановление Правительства РФ от 15.09.2011 N 780 (ред. от 03.10.2018) «О мерах по реализации статьи 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата» (вместе с «Положением о реализации статьи 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата»)// СПС КонсультантПлюс (дата обращения 01.02.2025)

9. Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2002 N 1225-р «Об Экологической доктрине Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 01.02.2025)

10. Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года (утв. Президентом РФ 30.04.2012) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024) // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 01.02.2025)

11. Бобкова П.В. Социальная экология в России: история, современные проблемы, прогнозы (80-90-е годы). М.: Союз, 1994.

12. Большая российская энциклопедия. URL: https://bigenc.ru/c/politika-da7e9b (дата обращения 20.01.2025)

13. Большая российская энциклопедия 2004-2017. URL: https://old.bigenc.ru/biology/text/4926964 (дата обращения 20.01.2025)

14. Галеева А.М., Курок М.Л. Об охране окружающей среды. – Сб. документов 1917-1985гг. М.: Политиздат, 1986, 415 с.

15. Зотов В. Б., Исаева М. И. Анализ системы работы с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Москве // Муниципальная академия. 2024. № 1. С. 312-316.

16. Корочкин Е.Ф., Докучаев В.В. Экология и устойчивое развитие России. URL: https://textarchive.ru/c-2215475-pall.html (дата обращения 20.01.2025)

17. Лаптев И.Н. Общие задачи охраны и преобразования природы Западной Сибири // Вопросы охраны природы Западной Сибири. Бюллетень.- Новосибирск, 1958.- № 1.- С. 9.

18. Макеева Е. Д. Природоохранная политика СССР в 1960–1980-х гг.: успехи, провалы и противоречия / Е. Д. Макеева. // История и археология : материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2017 г.). — Санкт-Петербург : Свое издательство, 2017. — С. 37-41. — URL: https://moluch.ru/conf/hist/archive/243/12646/ (дата обращения: 06.04.2024).

19. Матвеева Н.С. Государственная политика России в контексте экологической повестки. // Муниципальная академия. 2024. № 2. С. 538-549.

20. Михайлов, Г.А. «Государственная природоохранная политика и экологическое движение в СССР и Российской Федерации в 1953-2003 гг.» автореферат диссертации к.и.н. 2004. URL: https://www.dissercat.com/content/gosudarstvennaya-prirodookhrannaya-politika-i-ekologicheskoe-dvizhenie-v-sssr-i-rossiiskoi-f (дата обращения 20.01.2025)

21. Соколов В. В. Социализация природы в Советской России (1917-1940 гг.).- СПб., 1994.- С. 5

22. Справочная информация: "Перечень государственных программ, национальных и федеральных проектов, приоритетных программ и проектов в Российской Федерации" (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс) URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310251/0faa0a4e6ff18eb50a4ab7f1cf8a2d7d9bf0d6bf/ (дата обращения 20.01.2025)

23. Суховерхов К.К. Обзор экологической политики России. 15 января 2021. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/ecology/obzor-ekologicheskoy-politiki-rossii/ (дата обращения 20.01.2025)

24. Шиняев С.А. Формирование и реализация экологической политики Российской Федерации в 90-е гг. ХХ в. автореферат диссертации к.и.н. 2003. URL: https://www.dissercat.com/content/formirovanie-i-realizatsiya-ekologicheskoi-politiki-rossiiskoi-federatsii-v-90-e-gg-khkh-v (дата обращения 20.01.2025)

25. Шмыглева А.В. Исторические аспекты формирования экологической политики в России (ХХ век) / А. В. Шмыглева // ЭКОбюллетень. - 2003. - № 2. - С. 17-21. URL: https://ineca.ru/?dr=library&library=bulletin/2003/0085/008 (дата обращения 20.01.2025)

26. Шуленина Н.В. К вопросу об определении понятия «экологическая политика» // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. 2006 № 8 С. 51-63

27. Экологическое право : учебное пособие. Ч. 1 / Л. С. Булгакова, О. А. Гуреева, М. Б. Кабанова, В. В. Лавров, Я. К. Чепенко ; под общ. ред. В. В. Лаврова. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 2020. — 180 с. С. 66 – 80; С. 96-105

28. Экология, охрана природы, экологическая безопасность : Учеб. пособие / М-во труда и соц. развития РФ. Междунар. независимый экол.-политол. ун-т; Под общ. ред. А. Т. Никитина, С. А. Степанова. — Москва : Изд-во МНЭПУ, Новь, 2000. — 642 с.