Россия

В статье рассматриваются возможные направления и механизмы включения народных предприятий в проекты создания сельских агломераций. Автором представлена альтернативная концепция создания агломераций, которая предполагает в качестве ядра создание путем преобразования народного предприятия. В структуре организационно-экономического механизма такой агломерации ключевые функции и роли отводятся государству, инвестиционно-строительной компании, аккредитованной государством, уполномоченным банкам и, что является главным, научным учреждениям сельскохозяйственного профиля. Функционирование агломерации предусматривает использование механизмов лизинга жилья, государственно-частного партнерства, активного взаимодействия с учреждениями профессионального образования (среднего и высшего). Предполагается, что предлагаемое решение обеспечит системный подход к решению наиболее острых проблем отрасли: с человеческим капиталом, научно-техническое развитие, создание и развитие социальной инфраструктуры в сельской местности приближенной по уровню к городской. Предусмотрены и механизмы контроля государства за развитием таких проектов, что возможно за счет возможной принадлежности 25 процентов акций народных предприятий сторонним физическим и юридическим лицам – не сотрудникам. Включение народных предприятий с функцией ядра в агломерации позволит обеспечить вовлеченность сельского населения в отрасль, обеспечит мотивационные механизмы для производительного труда и развития.

агломерации, агропромышленный комплекс, государственное регулирование, народные предприятия, сельское хозяйство

Народные предприятия могут стать одним из мощных инструментов государства для достижения целей программ развития отрасли, например, для дальнейшего развития идеи сельских агломераций, создаваемых в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» [1]. Учитывая соотношение статистических данных о проживающих в сельской местности и занятых в сельском хозяйстве, представленные в таблице 1, можно предположить, что проблема с человеческим капиталом в отрасли лежит не в контексте вопроса о численности сельских жителей, а в наличии демотивирующих факторов для работы потенциальных кадров в сельском хозяйстве.

Таблица 1

Среднесписочная численность работающих в сельскохозяйственных организациях* и численность сельского населения РФ (составлено автором на основании данных Росстата)

|

Год |

Средняя численность сельского населения РФ, тыс. чел. |

Темп роста сельского населения к предыдущему периоду, % |

Среднесписочная численность занятых в организациях отрасли, тыс. чел. |

Темп роста среднесписочной численности организаций в сельском хозяйстве, % |

Соотношение среднесписочной численности занятых в сельском хозяйстве к численности сельского населения, % |

|

2020 |

37 052,7 |

- |

784,99 |

- |

2,0 |

|

2021 |

36 790,3 |

98,9 |

747,29 |

99,6 |

2,0 |

|

2022 |

36 894,7 |

100,3 |

744,19 |

96,9 |

1,9 |

|

2023 |

36 707,9 |

99,5 |

721,17 |

108,9 |

2,1 |

* по виду экономической деятельности «растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях» (код 01 по ОКВЭД2)

Требуется комплексный или системный подход к решению острых проблем отрасли. Вопрос создания сельских агломераций в этой связи можно расширить путем создания научно-производственные агропромышленные агломерации (далее – НПАА), центром которых будут не населенные пункты, выделенные по административному принципу, а территории, в разрезе сельских районов с учетом их сельскохозяйственной специализации. Создание НПАА предлагается автором вокруг научно-производственных агропромышленных объединений (НПАО) в форме народных предприятий на базе изначально созданных непубличных акционерных обществ, учредителями которых выступают бюджетные научные учреждения. Финансирование на эти цели может быть выделено в рамках действующих государственных программ, например, программы «Комплексного развития сельских территорий» или аналогичной ей. Под термином «научно-производственная агропромышленная агломерация» будем понимать производственно-территориальное образование, центром которого является научно-производственное объединение, основная деятельность которого соответствует сельскохозяйственной специализации района месторасположения с прилегающими территориями для проживания и ведения сельскохозяйственной деятельности.

Основной целью создания научно-производственных агропромышленных агломераций является обеспечение системного подхода к решению первоочередных задач агропромышленного комплекса: развитие научно-исследовательских инноваций и сохранение и приумножение человеческого капитала в отрасли. Задачами предлагаемых к созданию агломераций должны стать:

- обеспечение условий проживания сотрудников, занятых в агропромышленном комплексе в сельской местности условиями проживания на уровне городских или превосходящем их;

- обеспечение экспериментальной и производственной базы для научных разработок в соответствии с преобладающим видом сельскохозяйственного производства на территории размещения научно-производственной агропромышленной агломерации;

- использование стимулирующих и мотивационных механизмов народного предприятия для сохранения и приумножения человеческого капитала для отрасли на территории охвата НПАА;

- повышение эффективности инструментов государственной поддержки и программ развития сельских территорий, а именно: льготной сельской ипотеки, газификации, благоустройства, программ «земский учитель» и «земский врач».

Ключевые отличительные особенности научно-производственных агропромышленных агломераций в сравнении с действующими сельскими агломерациями автором рассмотрены в таблице 2.

Таблица 2

Отличие сельских агломераций от научно-производственных агропромышленных агломераций (предложено автором)

|

Параметр |

Сельские агломерации |

Научно-производственные агропромышленные агломерации |

|

Определение агломерации |

сельские территории, а также поселки городского типа, рабочие поселки, не входящие в состав городских округов, и малые города с численностью населения, постоянно проживающего на их территории, не превышающей 30 тыс. человек. |

совокупность компактно расположенных сельских населенных пунктов и территории, выделенных по административному признаку (в каждом сельском районе), с численностью постоянно проживающего населения, не превышающей 30 тыс. человек, объединенных по общему преобладающему виду сельскохозяйственной деятельности вокруг агропромышленного научно-производственного объединения |

|

Центр агломерации |

потенциальный рынок сбыта - городская среда, формирующая спрос на аграрную продукций |

Центральный населенный пункт – месторасположение научно-производственного объединения. |

|

Ядро агломерации |

рынок переработки, где сосредотачиваются крупные сельские территории, обеспечивающие аграрной продукцией потребности городского населения. |

Научно-производственное объединение с выделенным проектным офисом для научно-исследовательских инноваций (организационно-правовая форма – народное предприятие). |

|

Периферия |

территории, где сосредоточено аграрное производства и функционируют сельскохозяйственные товаропроизводители. |

Близлежащие к центру агломерации населенные пункты, территории которых используются для ведения сельскохозяйственной деятельности. |

|

Финансирование |

Проектное – в разрезе мероприятий, представленных заявителями |

Проектное – в разрезе конкретной научно-производственной агропромышленной агломерации, т.е. проект «под ключ»: до момента выхода на окупаемость. |

Ключевым отличием предлагаемой к созданию агломерации является то, что центром является сама сельская территория (без включения туда малых городов). Такая постановка вопроса обусловлена самим продуктом: сельскохозяйственная продукция представляет собой продукт для удовлетворения первичных потребностей. Кроме того, в настоящее время наблюдается всплеск спроса не просто на продукцию отрасли, а на качественную продукцию, о чем свидетельствует рост спроса на фермерскую продукцию и рост объема производства сельскохозяйственной продукции, производимой населением. С ростом онлайн-торговли вопрос сбыта продукции приобретает еще более простое решение. В настоящее время речь идет уже не о том, кому сбывать продукцию, а кто будет ее производить, поэтому акценты должны сместиться со сбыта на приоритетность сохранения и развития производителя.

Помимо перечисленных в таблице, особенностями концепции создания НПАА являются следующие:

- первоочередной задачей до запуска основного производства станет строительство инфраструктуры: дорог и социальных объектов (больниц, школ, детских садов, объектов спорта и культуры, торговых центров) и жилья для сотрудников НПАО, что повысит привлекательность работы в отрасли;

- возможность использования механизма государственно-частного партнерства при создании объектов жилья и инфраструктуры;

- реализация процессного подхода в развитии человеческого капитала, начиная с профориентационной работы до программ повышения квалификации;

- сокращение временного промежутка от начала исследования до внедрения в жизненном цикле инноваций.

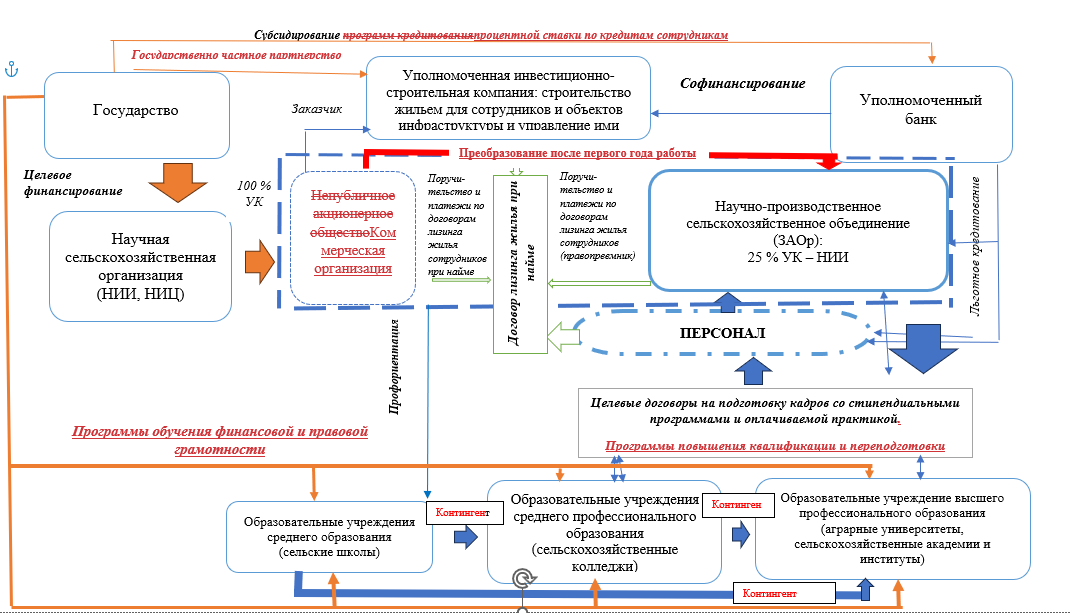

На рисунке 1 представлен разработанный автором организационно-экономический механизм создания и функционирования народного предприятия в составе научно-производственных агропромышленных агломераций. Рассмотрим роли ключевых участников.

Ядром предлагаемой научно-производственной агропромышленной агломерации, обеспечивающим эффективность ее функционирования и достижение поставленных цели и задач должно стать научно-производственное агропромышленное объединение в организационно-правовой форме народного предприятия, преобразованное из первоначально созданного для проекта коммерческого предприятия, учрежденного одним из бюджетных научных учреждением (сельскохозяйственным НИИ или НИЦ).

Рис. 1. Организационно-экономический механизм создания и функционирования народных предприятий в составе научно-производственных агропромышленных агломерации (составлено автором)

Государство, являясь основным владельцем отраслевых бюджетных научных учреждений, инициирует их вовлечение в построение НПАА путем разработки новых или обновления редакции действующих государственных программ, направленных на поддержку отрасли, определяя их роль в построении агломераций. Предполагается ключевая роль государства с софинансировании строительства объектов инфраструктуры и жилья для агломераций и субсидировании программ льготного кредитования сотрудников НПАО, что будет одним из мероприятий программы повышения престижности труда в отрасли. Государству отводится роль инициатора, соинвестора, заказчика и ключевого бенефициара результатов проекта, в случае его успешной реализации, получая выгоды:

- развитие и сокращение сроков от разработки до внедрения результатов в жизненном цикле инновации;

- увеличение размеров поступление налоговых платежей в бюджет;

- создание рабочих мест и, как следствие, повышение внутреннего потребления, что положительно скажется на экономике;

- повышение эффективности сельскохозяйственных площадей и т.д.

Помимо прямого экономического участия, государство активно помогает формированию человеческого капитала для НПАА через установления целевых цифр набора для средних и высших профессиональных учебных заведений, осуществляющих подготовку кадров для отрасли. На данном этапе для стимулирования развития человеческого капитала целесообразно вернуться к опыту советского периода, когда путем установления срока обязательной отработки на отраслевых предприятиях по специальности после окончания учебного заведения, государство создало механизм возврата вложенных инвестиций в образование в разрезе каждого обученного.

Немаловажной является консультационно-просветительская функция государства, направленная на формирование у потенциальных работников компетенций, необходимых для участия в управлении предприятием. Такая поддержка необходима со школьной скамьи, т.е. начиная со стадии отрицательного человеческого капитала, и далее на всех дальнейших этапах развития человеческого капитала: в ходе обучения в средних и высших профессиональных учебных заведениях, в период трудовой деятельности в отрасли.

Отраслевые НИИ, являясь носителями интеллектуальной, научной базы отрасли, будут играть роль спонсора (куратора) проекта и, одновременно, непосредственного участника. Выступая учредителями в первоначально создаваемом коммерческом предприятии (далее – коммерческое предприятие), в дальнейшем они получают 25 % в уставном капитале народного предприятия являясь, по сути, представителями государства в созданном объединении. Первоначально созданное коммерческое предприятие выступит заказчиком строительства жилья для будущих сотрудников народного предприятия, а также заказчиком строительства инфраструктурных объектов. Жилье целесообразно передавать по договорам лизинга, при этом коммерческая организация выступит поручителем по договорам лизинга, на основании чего будет производить оплату взносов. После преобразования коммерческой организации в народное предприятие, оно становится правопреемником по договорам поручительств и оплате взносов.

Инвестиционно-строительная компания (далее – ИСК), обеспечивающая строительство жилья и инфраструктуры назначается государством и финансируется по государственным программам (возможно применение механизма государственно-частного партнерства). Построенное жилье сотрудникам передается по договорам лизинга, в которых предусматривается повышение ставки в случае, если лизингополучатель перестает быть сотрудником народного предприятия. В случае увольнения сотрудников ранее срока окончания договора лизинга, обязательным условием должен стать в обязательном порядке взыскание платежей, уплаченных народным предприятием к моменту увольнения с компенсацией инвестиционных потерь предприятия. Механизм государственного-частного партнерства может быть эффективно применен в строительстве инфраструктуры, так как в последующем ИСК может быть предоставлено право коммерциализации объектов торгово-развлекательной, спортивной сферы, а также получение дополнительных доходов от обслуживания жилого фонда (благоустройство, развитие, коммунальное обслуживание и т.п.).

Ключевую роль в обеспечении создаваемого предприятия трудовыми ресурсами играют учебные заведения. Народные предприятия в соответствии с государственными программами информационной поддержки, должны обеспечить системную профориентационную работу со школьниками сельских школ, входящих в территорию агломерации. Отраслевые средние и высшие профессиональные заведения заключают целевые договоры с предприятием на подготовку специалистов, предусматривающие стипендиальные программы и оплачиваемые производственные практики на уровне среднеотраслевых зарплат с обязательством отработки подготовленными специалистами на предприятии после окончания учебного заведения не менее срока окупаемости вложенных государством и предприятием средств на подготовку специалиста, а также с учетом лизинговых платежей за предоставленное жилье.

Таким образом, благодаря внедрению предлагаемого механизма создания научно-производственных агропромышленных агломераций в рамках государственных программ развития отрасли с ядром в организационно-правовой форме народного предприятия, позволит повысить степень мотивационных ожиданий потенциальных сотрудников и обеспечить системный подход к решению ключевых проблем отрасли.

Функционирование научно-производственных агропромышленных агломераций на предлагаемых принципах позволит обеспечить:

- более эффективное для формирования привлекательности отрасли использование возможностей льготного кредитования, налогообложения (транспортный налог), льготных тарифов (электроэнергия и проч.), проживающих в сельской местности не по принципу проживания, а по факту трудовой деятельности в агропромышленном комплексе, что существенно сократит расходы государства и повысит престижность работы в отрасли;

- экспериментальную и производственную базу для научно-исследовательских инноваций и ускорения их внедрения в соответствии с традиционными сельскохозяйственными видами деятельности на территориях, что позволит сократить путь от идеи до ее реализации;

- инвестирование государством средств в создание и развитие отрасли на возвратной основе и с получением на долгосрочном горизонте планирования доходов в форме прибыли от деятельности и налогов при возможности контроля за деятельностью ключевого игрока - НПАО;

- использование наиболее эффективных инструментов стимулирования и мотивации к труду для развития человеческого капитала в АПК и сокращения потребности в кадрах за счет привлечения в отрасль выпускников профильных учебных заведений, что можно спрогнозировать приток молодых специалистов в отрасль, исходя из результатов проведенного выше факторного анализа мотивационных предпочтений;

- формирование цепочки сохранения и развития человеческого капитала в отрасли на основе вовлечения подрастающего поколения, начиная с обучения в среднем образовательном учреждением и с последующим развитием через договоры целевого обучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования.

При прогнозе эффекта от создания научно-производственных агропромышленных агломераций необходимо учесть и риски, сопутствующие реализации проекта.

1. Российская Федерация. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2019 г. № 1332 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2021 № 1808) // // КонсультантПлюс : сайт. — URL: https://base.garant.ru/72883230/ (дата обращения: 21.12.2024 — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей).

2. Российская Федерация. Законы. Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий) : Федер. закон № 115‑ФЗ :[ принят Государственной Думой 24 июня 1998 г. : одобрен Советом Федерации 09 июля 1998 г. : послед. ред. // КонсультантПлюс : сайт. — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19458/ (дата обращения: 21.12.2024 — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей).

3. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации : ГК : текст с изменениями и дополнениями на 1 января 2025 года. // КонсультантПлюс : сайт. — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 06.01.2025 — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей).

4. Астра А.А. Новые подходы к мотивации сотрудников для решения проблем с человеческим капиталом в АПК / Коваль С. В., Жуковская Е. А., Астра А.А. // Экономика сельского хозяйства России. — 2024. — № 11. — С. 82-89.

5. Астра А.А. Поиск новых решений проблем человеческого капитала в АПК / Коваль С.В., Астра А.А. // АПК: экономика, управление. - 2024. - № 12. - С. 104-110.

6. Харитонов А.В. Процесс формирования сельской агломерации: экономический механизм / Харитонов А.В., Бондарев Н.С., Бондарева Г.С. // Московский экономический журнал. 2021. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/protsess-formirovaniya-selskoy-aglomeratsii-ekonomicheskiy-mehanizm (дата обращения: 23.11.2024).

7. Харитонов А.В. Разработка системы управления сельской агломерации / Харитонов А.В., Бондарев Н.С., Бондарева Г.С. // IACJ. 2021. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-sistemy-upravleniya-selskoy-aglomeratsii (дата обращения: 24.11.2024).