В статье рассматриваются эволюционно-институциональные возможности экономического роста в российской национальной экономике. Цель работы. Проанализировать эволюционные и институциональные возможности экономического роста в условиях переходной экономики. Рассмотреть проблемы незавершенности рыночной трансформации в России в связи со спецификой переходных процессов. Методология. В исследовании использованы методы историко-экономического анализа, теории производственно-технологической сбалансированности экономики, системной парадигмы, эволюционно-институциональной теории, экспертных и аналитических оценок. Результаты. Проанализированы эволюционно-институциональные возможности экономического роста в транзитивной экономике. Рассмотрена проблема незавершенности рыночной трансформации в России, обусловленная спецификой переходных процессов. Выявлены ключевые вызовы, связанные с институциональными изменениями, трансакционными издержками и модификацией структуры организаций. Особое внимание уделено механизму трансформационных ловушек, роли квазиинститутов и влиянию государства как метаинститута в условиях институциональных изменений. Выводы. Эволюционно-институциональный анализ экономического роста в транзитивной экономике демонстрирует важность институциональных изменений и адаптационных механизмов, определяющих траекторию развития. Рыночная трансформация, происходящая в России и других странах с переходной экономикой, сопровождается институциональной нестабильностью, затрудняющей достижение устойчивого экономического роста.

эволюционно-институциональные возможности, экономический рост, формальные и неформальные институты, глобальная конкурентоспособность, инновационное развитие, трансформационные процессы, трансакционные издержки, транзитивная экономика

Введение

Эволюционно-институциональный анализ экономического роста в транзитивной экономике представляет собой междисциплинарный подход, синтезирующий эволюционные и институциональные концепции развития. В условиях рыночной трансформации, характеризующейся нестабильностью и неопределенностью, особую значимость приобретает изучение механизмов адаптации институтов, их эволюции и влияния на долгосрочную устойчивость экономической системы. Институциональные реформы и динамика формальных и неформальных правил определяют возможности сбалансированного роста, эффективность использования ресурсов и степень устойчивости национальной экономики перед внутренними и внешними вызовами [7-10].

1. Эволюционно-институциональные возможности экономического роста в процессе рыночной трансформации национальной экономики России

Процесс рыночной трансформации национальной экономики РФ все еще не окончен. Российская экономика формально перешла к рыночной модели в 1990-х годах, но до сих пор сохраняются элементы нерыночных механизмов, такие как высокая степень участия государства в стратегических отраслях, административное регулирование цен в ряде секторов, влияние крупных госкорпораций, относительно слабая конкуренция во многих отраслях, зависимость от экспорта природных ресурсов и институциональные проблемы, связанные с защитой прав собственности и верховенством права. Это связано с тем, что рыночная трансформация — это длительный процесс и, в нашем случае, специфический, связанной с инфраструктурой транзитивной экономики, то есть институтами и организациями, обеспечивающими этот переход. Аналогичные проблемы характерны и для стран Центральной Азии, где постсоветское наследие, институциональная нестабильность и необходимость адаптации к глобальным экономическим вызовам также затрудняют завершение рыночных реформ. Взаимодействие формальных и неформальных институтов, а также адаптация экономических механизмов к изменяющимся условиям становятся ключевыми аспектами устойчивого развития как в России, так и в странах ЦА.

В итоге развитию национальной экономики и социальной сферы в значительной мере препятствует большое количество разных факторов, которые не принимаются во внимание. Тем самым, становится необходимым наличие теоретической теории (концепции), при которой основное внимание будет сосредоточено на институциональном элементе трансформации [5].

Необходимо подчеркнуть, что современные исследования институциональной трансформации не являются комплексными. В настоящее время разработано большое количество подходов, при которых изучаются только некоторые ее проблемы. Исследуя институциональные формы, современные ученые – экономисты, чаще всего, не позиционируют организации как субъектов рыночной трансформации [4].

При практическом использовании институтов происходят всевозможные их преобразования и изменения, и данный вопрос не обосновывается в достаточной степени современными исследователями. Конечно же, какой-то единый подход для полного преодоления существующих проблем, которые были рассмотрены выше, отсутствует. Тем не менее, как и раньше, ученые уделяют большое внимание имеющимся на сегодняшний день подходам для их систематизации, а также для определения конкретных направлений по разрешению данных проблем [15].

Понятие «переходный период» за последние десять лет стало особенно значимым и актуальным. Развитие этого явления происходит по-разному в зависимости от уровня технологического прогресса в экономике различных стран и их интеграции в мировую экономическую систему.

В государствах, которые ранее входили в социалистический блок, переходный период связан с адаптацией к рыночной системе и модернизацией экономических процессов. Например, страны Восточной Европы продолжают реформирование институтов управления, развитие частного предпринимательства и перестройку социальной политики. В некоторых из них уже сформировались устойчивые рыночные механизмы, тогда как другие сталкиваются с проблемами коррупции и неравномерного экономического роста [3].

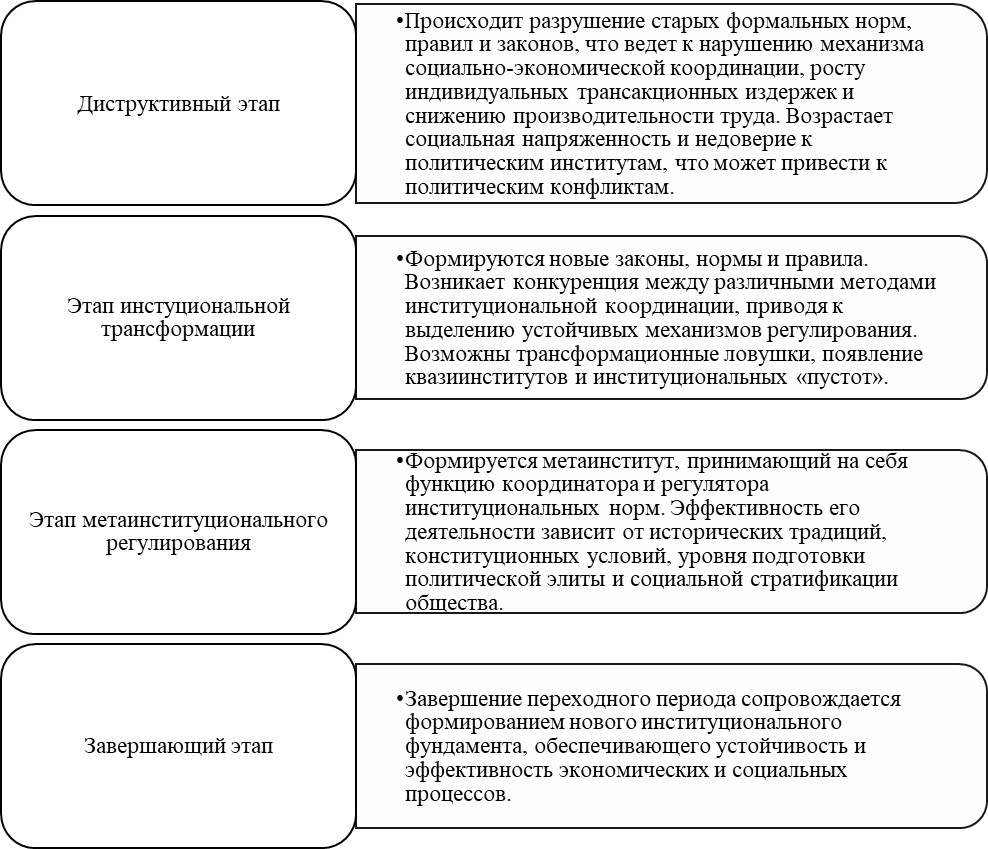

Рис. 1. Этапы переходного периода, от деструктивного этапа к формированию нового институционального фундамента

Переходный период можно разделить на несколько ключевых этапов. Начальный характеризуется разрушением прежних формальных норм, правил и законодательных актов, которые регулировали общественные и экономические процессы. В ряде случаев происходит полное уничтожение прежней системы регулирования, что ведет к дестабилизации механизмов социально-экономической координации. Например, в начале 1990-х годов в странах Центральной Азии после распада Советского Союза распались прежние хозяйственные связи, что привело к хаосу в распределении ресурсов и ухудшению защиты прав собственности [16].

На следующем этапе создаются новые формальные законы, нормы и правила. Создается конфликтная ситуация различных методов институциональной координации экономики, в результате естественной борьбы из имеющихся в активе институтов выделяются соответствующие механизмы регулирования и ограничения. Могут появляться на данном этапе квазиинституты.

В бывших государствах социалистического лагеря была осуществлена масштабная приватизация, цель которой состояла в формировании частной собственности. Следует подчеркнуть, что более оптимального использования имеющихся ресурсов так и не было обеспечено вследствие ее осуществления. Осуществлялась она, как известно, достаточно быстрыми темпами, иначе говоря, в спешном порядке. Произошло возникновение «эффекта Веблена», другими словами, можно было наблюдать только легкомысленное и не бережливое потребление так называемого «праздного класса» [35]. Цели, которые были поставлены на этом этапе, так и не были достигнуты.

На лжеинститутах имела место спекуляция. В частности, это доказывается значительным числом появившихся и прекративших свое существование страховых организаций, бирж, и так далее (а на них пришлось израсходовать значительные объемы финансовых ресурсов). Между тем, и в настоящее время можно наблюдать значительное «недопроизводство» каких-то новых институциональных форм.

На следующем этапе был создан метаинститут. Особенности его деятельности обуславливаются большим количеством разных аспектов: степенью подготовки привилегированных групп людей, занимающих в структурах власти руководящие позиции, традициями, которые сложились в политико-правовой сфере, и так далее.

На последнем этапе переходного периода твердо сформировалась следующая точка зрения: по мере окончания этого периода происходит создание совершенно другой институциональной основы [22].

В ее центральной части находится созданный комплекс системообразующих институтов. В некоторых случаях в социальных трансформациях данное окончание указанного выше периода совпадает с увеличивающей ступенью технико-экономического цикла. Возникает очень мощный импульс макрогенерации, и, тем самым, рост экономики [19].

Если институциональная система, которая существовала прежде, начинает кардинальным образом разрушаться стремительными темпами, то тогда рассогласование способно повлечь за собой возникновение очень пагубных последствий.

Большое значение придается в данном случае переходным институтам. Они являются достаточно устойчивыми к преобразованиям, характеризуются достаточно высоким уровнем авторитета и влияния. Типичный признак указанных выше институциональных форм — это консервативность – сохранение [32].

Другими словами, использование такого понятия, как «переходный период», подтверждает определенную слабость экономической теории мэйнстрима в вопросах прогнозирования ситуации и объяснения процесса развития. Последнее, как известно, в первую очередь имеет характеристику причин и качественных изменений системы.

Проявления транзитивности российской экономики, безусловно, выражаются в специфических ее проявлениях, что не может не отражаться на разработке мер государственного регулирования экономических процессов в целом и программ регионального развития. Фактор транзитивности национальной экономической системы - необходимое условие для успешной адаптации российской экономики к международным условиям хозяйствования [20].

Можно предположить, что транзитивный период развития экономики должен быть отражен в пространственно-временных особенностях объекта исследования, то есть экономики во всех ее проявлениях и, прежде всего, в эволюционно-институциональном обеспечении [29].

В результате множество неучтенных факторов тормозит социально-экономическое развитие и меняет ход реформ. В этих условиях крайне важно найти такой теоретический подход, который бы позволил именно институциональную составляющую рыночной трансформации сделать центральным пунктом анализа.

Дефиниция «переходный период» фокусирует внимание на динамичности развития социально-экономических процессов и нуждается в качественных методах исследования самого процесса изменений [21]. И констатации того, что идет трансформация от «социализма» к «капитализму» или к «рынку», абсолютно не проясняет суть проблемы [13].

Ведь как не бывает (и не было) абстрактного «социализма», так и нет абстрактного «рынка». Поэтому вопросы от чего к чему вполне справедливы и актуальны, равно как и процедура или же, иначе говоря, политики, механизм самого перехода. Кстати сказать, доминирующий функциональный анализ неоклассики, имея гносеологические преимущества в исследовании стационарных и устойчивых систем рассматривает такие взаимосвязи на уровне потоков ресурсов, чем крайне ограничивает проблему.

Переходный период следует определить как период смены базовых, системообразующих институтов общества. Следовательно, для него характерно, прежде всего, институциональное неравновесие. Поскольку эти институты хотя в разной степени, но затрагивают все слои населения, то по-разному они будут стремиться изменить существующий «порядок» переходного периода.

2. Эволюционно-институциональные модели экономического роста в национальной экономике России

По мнению автора, в России сформировалась весьма специфическая институциональная модель, которая может быть определена как «стационарно переходная». Ее отличительный признак - доминирование неформальных отношений во всех звеньях хозяйственного механизма. В долгосрочной перспективе она представляет собой институциональную «ловушку», выход из которой на траекторию устойчивого динамичного развития затруднен [1]. Завершение переходного процесса невозможно без кардинальных изменений в деятельности дисциплинирующих механизмов, призванных обеспечивать выполнение законодательных и контрактных установлений [11].

Понятие «института» отражает слишком многогранный уровень отношений, чтобы сразу определить главного агента изменений одного института, не говоря уж о какой-то системной трансформации. Заслуга А. Смита состояла в том, что в новой зарождающейся на тот период системе он расставил по своим местам системообразующие институты: мораль, государство, класс предпринимателей, труда и отношения между ними. Рассуждения праотца большинства современных экономистов о производительном и непроизводительном труде, его определения стоимости хорошо иллюстрируют противоречиво наметившиеся общественные и экономические изменения.

Сама классификация институтов на формальные и неформальные, системообразующие и производные, основные и второстепенные, экономические и политические, социальные и этнические, традиционные и искусственно формируемые, зарождающиеся и умирающие, позволяет заметить динамику и эволюцию их изменений, обозначить факторы и причины, реализующие эти изменения. При этом скорость эволюции и динамика изменений будет различная, также, как и эффект от «распада, разложения» старых и возникающих новых институтов будет разным [18].

Экономическая жизнь является подчиненным элементом более широкой социальной системы. Люди могут налаживать связи друг с другом в соответствии с тремя основными принципами – дарообмена (реципрокности), централизованного перераспределения (редистрибуции) и рынка. Для победы саморегулирующегося рынка надо, чтобы товарами стали труд, земля и деньги, а государство отказалось от вмешательства в экономику [2].

Чтобы заметить необходимость институциональных изменений, спрогнозировать их динамику, спланировать этапность и все необходимые мероприятия для практического осуществления этих перемен (реформ), необходимо как к каждому институту в отдельности, так и к их целостной системе подходить с позиции институционной матрицы [12]. С.Г. Кирдина в «Терминологическом словаре теории институциональных матриц» дает следующее определение понятия: «Институциональная матрица (Institutional matrix) <от лат. ‘matrix’ - матка; исходная первичная модель, порождающая последующие воспроизведения чего-либо> - исторически сложившаяся система базовых институтов, регулирующих взаимосвязанное функционирование основных общественных подсистем - экономики, политики и идеологии. Институциональные матрицы обеспечивают целостность общества как социальной системы и возможности его поступательного развития при наличных материальных условиях. Институциональные матрицы базовых институтов лежат в основе меняющихся эмпирических состояний конкретных обществ, они постоянно воспроизводятся в ходе исторического развития, выражаясь в мобильных институциональных формах. В теории институциональных матриц, или Х-Y-теории выделено два типа институциональных матриц - Х-матрица и Y-матрица. Данное определение институциональной матрицы развивает идеи К. Поланьи (1957) [34] и Д. Норта (1981) [33], которые первыми обратили внимание на феномен институциональных матриц» [12, c. 366].

Д. Норт утверждает, что экономические изменения зависят от способности общества создавать производительные, стабильные, честные, общепризнанные и в то же время гибкие институты, способные меняться в ответ на изменение политической и экономической обстановки. Не отказываясь от своего более раннего определения институтов как формальных и не формальных правил, ограничивающих экономическое поведение, автор рассматривает и более глубокие условия развития этих правил и изменения экономик [17].

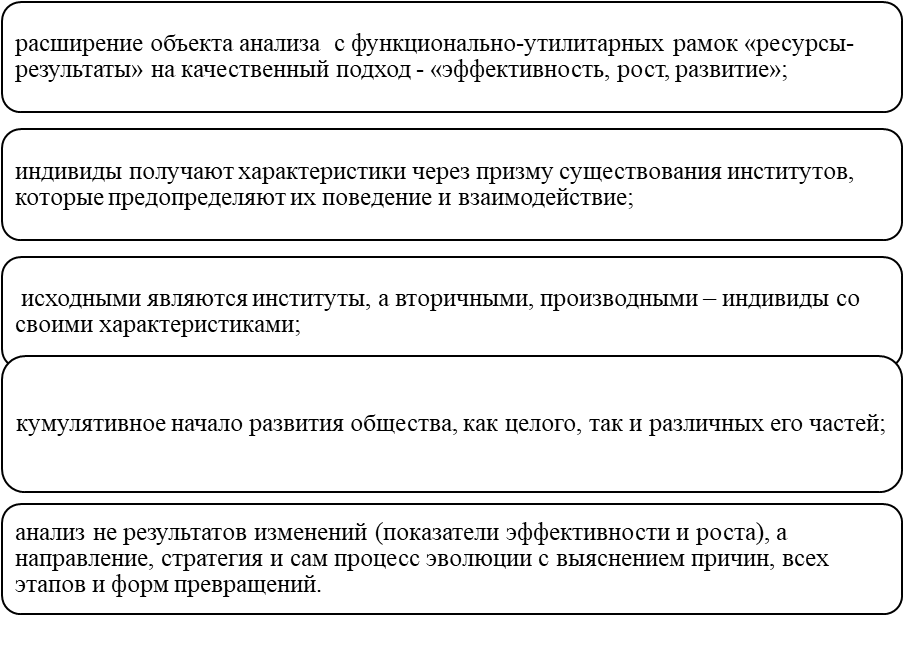

Подвижная социально-экономическая ситуация нуждается в соответствующей теории транзитивного периода. Закономерности и направления эволюционных изменений хорошо отражены в экономической теории институтов (методологии), представленных на рисунке 2 [16].

Важной проблемой экономической науки является объяснение факторов трансформационных процессов в экономических системах, приводящих к сложным и противоречивым структурным изменениям. Переход поздней Российской империи от мальтузианского к «современному» режиму экономического роста во второй половине XIX в. - первой половине XX в. представляется одним из крупных исторических примеров таких процессов.

Рис. 2. Эволюционные изменения в методологии институтов транзитивной экономики

Теоретико-методологические подходы и результаты, достигнутые в историко-экономической литературе последних десятилетий, в отношении определения места России в процессах модернизации и догоняющего развития анализирует Д.В. Диденко [6].

Теоретико-методологический инструментарий, разработанный в экономической науке, на стыке со смежными социальными науками (социология, демография) применяется к изучению соответствующих эмпирических свидетельств в экономической истории, преимущественно на основе количественных данных. Основной вклад в экономическую теорию проведенных автором исследований состоит в актуализации модернизационной парадигмы и непосредственно связанного с ним понятия «современный режим экономического роста».

В частности, реинтерпретирована концепция А. Гершенкрона о типологических особенностях экономического развития в «отставших» странах, осуществляющих догоняющую модернизацию.

Концепция А. Гершенкрона [31] предполагает, что капитализм в странах догоняющего развития представляет систему взаимодействия государства и частного предпринимательства с определяющей ролью государства (метаинститут), часто заменяющего своим вмешательством отсутствие рыночных механизмов. Для России в период перехода к «современному» режиму роста была характерна очень высокая норма валового накопления физического капитала, 15−25 % ВВП, согласно данным в работе [30], что примерно соответствует значению показателя в начале XXI века. Период повышения нормы накопления, который в этом случае произошел ранее, как и ее количественная оценка, остаются невыясненными. Автором показана справедливость положения, что в странах, позднее вставших на путь индустриального развития, государство компенсирует недостаток ресурсов частного сектора прямыми интервенциями [30].

Заключение

Можно сделать вывод, что эволюционно-институциональный анализ экономического роста в транзитивной экономике демонстрирует важность институциональных изменений и адаптационных механизмов, определяющих траекторию развития. Рыночная трансформация, происходящая в России и других странах с переходной экономикой, сопровождается институциональной нестабильностью, затрудняющей достижение устойчивого экономического роста. Институциональные реформы зачастую сталкиваются с барьерами, связанными с сохранением элементов нерыночных механизмов, слабой защитой прав собственности и доминированием государственных структур. Это подтверждает необходимость поиска более целостного подхода к анализу институциональной динамики, позволяющего учитывать как формальные, так и неформальные институты, их взаимодействие и влияние на экономические процессы.

Анализ показал, что переходный период неизбежно сопровождается институциональными дисбалансами, что влияет на экономическую устойчивость. В условиях институциональной трансформации важно учитывать специфические особенности национальных экономик, а также взаимодействие глобальных и локальных факторов. Одной из ключевых задач остается разработка механизмов минимизации трансакционных издержек, повышения эффективности институтов и предотвращения институциональных ловушек, способных затормозить развитие. В конечном счете, успешное завершение рыночных преобразований и выход на траекторию стабильного роста требуют формирования системы адаптивных институтов, способных к саморазвитию и интеграции в современные экономические реалии.

1. Бондаренко, И.А. Институциональные ловушки с точки зрения теории трансакционных издержек / И. А. Бондаренко, В. В. Шевчук // Modern Science. – 2021. – № 12-3. – С. 41-43.

2. «Великая трансформация» Карла Поланьи: прошлое, настоящее, будущее. Под общей ред. Р.М. Нуреева. М.: ГУ-ВШЭ, 2007. (Серия «Конференции Департамента экономической теории ГУ-ВШЭ»).

3. Гайдар Е.Т. Термин-Экономика переходного периода. 01.01.1998. Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара. URL: https://www.iep.ru/ru/ (дата обращения 20.09. 2024 г.).

4. Гусев, М. С. Эволюция стратегического целеполагания в 2008-2023 гг. и требования к макроэкономической политике в текущих условиях функционирования российской экономики / М.С. Гусев, А.Н. Клепач, А.А. Широв // Проблемы прогнозирования. – 2024. – № 5(206). – С. 20-33.

5. Джиджоева В.М. Возможности институционального реформирования транзитивной экономики: автореф. дис. ... канд. экон. наук / Рос. экон. акад. им. Г.В. Плеханова. - М., 1999. – 19 с.

6. Диденко, Д.В. Переход России к «современному» режиму экономического роста: реинтерпретация модернизационных концепций. AlterEconomics, 2024. 21(4), 797–817.

7. Зоидов К.Х. Эволюционно-институциональный подход и методология проведения антикризисных мероприятий в переходной экономике //Экономика и математические методы. 2004. Т. 40. № 3. С. 16-32.

8. Зоидов К.Х. Эволюционно-институциональный подход при исследовании и измерениях неравновесных процессов эволюции социально-экономических систем / К.Х. Зоидов. – 3-е изд., исп. и доп. / Под ред. чл.-корр. РАН В.А. Цветкова. – М.: ИПР РАН, 2023. – 517 с.

9. Зоидов К.Х. Эволюционный подход и его значение для развития экономической системы в постсоветских странах //Экономика и математические методы. 2009. Т. 45. № 2. С. 96-112.

10. Зоидов К.Х. Экономическая эволюция и эволюционная экономика. – Москва: ИПР РАН, 2003.-159 с.

11. Капелюшников, Р. "Где начало того конца?.." (к вопросу об окончании переходного периода в России) / Р. Капелюшников // Вопросы экономики. – 2001. – № 1. – С. 138-156.

12. Кирдина, С.Г. Институциональные матрицы и развитие России / С.Г. Кирдина. – 3-е издание, переработанное, расширенное и иллюстрированное. – СПб.: Нестор-История, 2014. – 468 с.

13. Кристиневич, С.А. Институциональные изменения в переходной экономике: модели и механизмы / С.А. Кристиневич // Экономический вестник университета. – 2014. – № 22-1. – С. 149-153.

14. Лебедев Н.А., Попов А.С. Пространственный фактор местного самоуправления: законодательные основы // Вестник Академии. 2013. № 3. С. 186-190.

15. Лемещенко П.С. Развитие предмета и методологии экономической науки в контексте современных институциональных изменений: специальность 08.00.01 «Экономическая теория»: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук / Лемещенко П. С. – Москва, 2005. – 47 с.

16. Лемещенко, П.С. Политэкономия институциональных изменений, или методология исследования переходного периода / П. С. Лемещенко // Вопросы политической экономии. – 2015. – № 2. – С. 63-74.

17. Норт, Д. Понимание процесса экономических изменений [Текст] /пер. с англ. К. Мартынова, Н. Эдельмана; Гос. ун-т - Высшая школа экономики. - М.: Изд. дом Гос. ун-та - Высшей школы экономики, 2010 - 256 с.

18. Попов Е.В. Институциональные ловушки Полтеровича и трансакционные издержки: монография / Е. В. Попов, В. В. Лесных; ответственный редактор В. М. Полтерович; Российская академия наук, Уральское отделение, Институт экономики. - Екатеринбург, 2006. - 458 с.

19. Проблемы транзитивной экономики: теория и практика: сб. науч. тр. / под ред. Зубарева А.Е. - Хабаровск, 1999. – 203 с.

20. Санковец, А.А. Транзитивность российской экономики как важное условие в разработке региональной экономической политики / А.А. Санковец // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. – 2015. – № 3. – С. 34-41.

21. Тамбовцев, В.Л. Возможна ли «единственно верная» трактовка нестрогих понятий? / В.Л. Тамбовцев // Журнал институциональных исследований. – 2024. – Т. 16, № 2. – С. 20-32.

22. Терещенко, Д.С. Значение институциональных факторов для экономического роста стран транзитивного типа / Д. С. Терещенко // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. – 2014. – № 1(138). – С. 104-107.

23. Туаева Э. С. Проблематика национального регулирования внешней торговли: взгляд на ВТО // Актуальные вопросы современной экономики, 2024. №2. - С.28-34. - URL: http://www.авсэ.рф

24. Хачатурян К.С., Базарбаев Р. М. Влияние санкций на экономику России и условия перехода к экономическому росту // Военно-экономический вестник. — 2022 №3. — URL: https://voenvestnik.ru/

25. Черенкова И.А., Кутликова И.В., Новиков М.В., Степанишин В.В. Использование цифровых технологий в АПК. Компьютерные сети. Информационная безопасность. – М.: Научные технологии, 2022. – 128 с.

26. Чернова В.В., Мешкова Л.Л., Козлов А.А. Институционализация процессов экономической безопасности государства и суверенитета страны // Научное обозрение. Серия 1: Экономика и право. – 2022.- №5-6. – С. 50-60.

27. Черников А.В. Цифровизация как новый этап имплементации технических достижений на страновом и глобальном уровнях // Сегодня и завтра российской экономики. – 2023. - №117. – С. 23-31.

28. Шаталова О.И. Инструменты сглаживания региональных диспропорций в национальной экономике // Научное обозрение. Серия 1: Экономика и право. – 2023.- №4. – С. 35-47.

29. Яковлев, А.А. Актуальные проблемы социально-экономического развития / А. А. Яковлев, О. С. Кочетовская // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. – 2024. – Т. 59, № 3. – С. 282-294.

30. Cheremukhin, A., Golosov, M., Guriev, S., Tsyvinski, A. The Industrialization and Economic Development of Russia through the Lens of a Neoclassical Growth Model. The Review of Economic Studies, 2017. 84 (2), 613–649.

31. Gerschenkron, A. The early phases of industrialization in Russia: Afterthoughts and counterthoughts. In W.W. Rostow (Ed.), The Economics of Take-Off into Sustained Growth: Proceedings of a Conference held by the International Economic Association 1963. pр. 151−169). Palgrave Macmillan UK.

32. Grosheva, T.A., Lebedeva, I.D., & Sannikov, D.V. Development of approaches to designing a system of transitional economic institutions. Journal of International Economic Affairs, 2020. 10(4), 1405-1424.

33. North, Douglass. Institutions, Institutional Change and Economic Performance, 1990. // Электронная публикация: Центр гуманитарных технологий. — 07.02.2024. URL: https://gtmarket.ru/library/basis/6310/6311.

34. The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time. Chicago, 1944.

35. Veblen, T. The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions. New York: Macmillan. 1899. URL: https://standardebooks.org/ebooks/thorstein-veblen/the-theory-of-the-leisure-class/text/single-page (дата обращения 15.10. 2024 г.).