Россия

В статье рассмотрена проблема асимметричности развития садоводства в Российской Федерации. Подчеркнуто отрицательное влияние на пропорциональность производства плодов и ягод по хозяйствам разных категорий наложение отраслевых особенностей ведения отрасли жесткого воздействия внешних экономических факторов – от денежно-кредитной политики в стране до снижения экономической доступности плодов и ягод. Анализ развития национального садоводства в хозяйствах всех категорий показал зарождение тенденции движения к сбалансированному развитию отрасли в хозяйствах организованного сектора сельского хозяйства. Ее усиление на фоне принимаемых мер государственной поддержки возможно при введении в практику субсидирования товарного производства плодов.

садоводство, развитие, экономическая неравномерность, асимметрия, воспроизводство, стратегия

Развитие садоводства как и любой другой отрасли сельского хозяйства будет приобретать возрастающий экономический потенциал только в условиях внутренних возможностей отрасли к преодолению возникающих состояний дисбаланса и неравномерности этого процесса. В научных источниках литературы категория асимметричности чаще всего применяется к исследованию социально-экономического развития территорий [6]. На наш взгляд, она проявляется во всех социально-экономических системах и с успехом может быть встроена в экономические исследования развития отраслей народного хозяйства, что позволит более объективно оценить стабильность их динамических преобразований. Именно с этой точки зрения, следует рассматривать процесс развития хозяйствующих субъектов, отраслей и комплексов, сохраняя внутреннюю целостность и сложность внутреннего устройства исследуемых объектов.

Садоводство представляет одну из отраслей сельского хозяйства, обладающую, с одной стороны, высокой зависимостью от факторов внешней среды, имеющих объективный характер (например, природно-климатических условий), и способную обеспечить высокий выход продукции с единицы задействованных земельных ресурсов – с другой. При этом в силу объективных биологических особенностей – периодичности плодоношения многолетних плодовых культур, формирующих основную производственную «массу» отрасли, ведущую к нестабильности рыночного наполнения товарной массой фруктов отечественного производства по годам, скоропортящийся и, как следствие, малотранспортабельный характер плодов и ягод, требующий создания инфраструктурных объектов хранения, переработки и повышающие инвестиционную нагрузку на сельскохозяйственных производителей, что повышает риски ее асимметричного развития. В свою очередь, углублению такого разрыва способствует высокий уровень жесткости проводимой в стране денежно-кредитной политики, лишь частично сглаживаемый льготным кредитованием развития сельского хозяйства в пределах выделенных лимитов; сохранение дефицита технического оснащения отрасли; падение платежеспособного спроса со стороны населения.

Теоретические представления о возникновении асимметричности развития экономики и ее отраслей опираются на различия пространственных преимуществ между территориями страны, десбалансированность межотраслевых производственных мощностей отраслей народного хозяйства, возникновение разных условий воспроизводства на фоне факторов спроса и доступности кредитов для производителей. Перенося этот посыл на садоводство, следует отметить, что неравномерность пространственного развития отрасли определяется, с одной стороны, различием уровня благоприятности природно-климатических условий выращивания многолетних плодово-ягодных насаждений, с другой – их дифференцированность по категориям хозяйств – необходимостью самообеспечения населения плодами и ягодами. Фактор внутриотраслевой десбалансированности производственных мощностей в садоводстве проявляется на фоне периодичности плодоношения плодовых культур, неблагоприятных погодных условий в периоды цветения и завязывания плодов в хозяйствах товарного сектора, но может быть частично нивелирован за счет поставок плодово-ягодной продукции от хозяйств населения при условии возникновения излишков для домашнего потребления в них.

Экономическая база воспроизводства промышленного садоводства, по нашим оценкам, более чем на 75% строится на собственных ресурсах сельскохозяйственных производителей и может выступать основанием для равномерного развития отрасли только при условии обеспечения рентабельности производства ее продукции на уровне не менее 32-35%. Это позволит сохранить возникшую в России тенденцию на преодоление структурной асимметрии в производстве плодово-ягодной продукции по категориям хозяйств.

В исследовании использовались данные Федеральной службы государственной статистики, материалы периодической печати и личные наблюдения автора. Теоретической и методологической основой исследования являются положения современной экономической науки в области пространственного развития агропромышленного комплекса. При изучении обозначенной проблематики применялись абстрактно-логический, статистико-экономический, сравнительный, монографический и другие методы.

Говоря об асимметрии в экономике, в большинстве случаев поиска в сети Интернет приводит к источникам об ограниченности возможностей хозяйствующих субъектов в максимизации результатов своей коммерческой деятельности в связи с недостаточностью информации о внешней среде и возможных векторах изменения ее факторов. Именно они лежат в основе несоразмерности и необъективности оценки динамических изменений в связи с ошибочным выбором базы сравнения, искаженного отражения действительности [2, 3, 5].

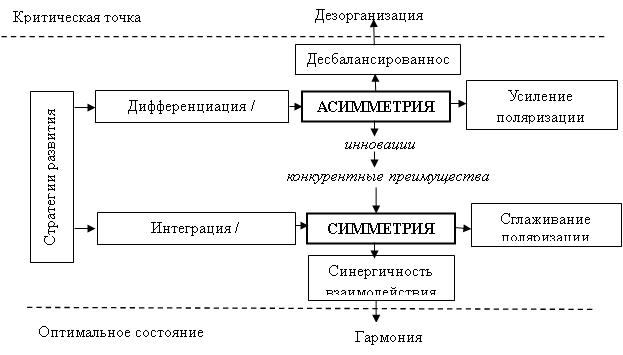

Мы говорим об асимметрии как о свершившемся факте, результате действий хозяйствующих субъектов и домохозяйств в экономическом пространстве, организации межотраслевых и межсубъектных отношений в нем, допускающей широту поиска оптимальных пропорций. Совершенствование организационно-экономических отношений между всеми его участниками должно предусматривать переход к модели стратегического развития на основе синергичного взаимодействия государства, хозяйствующих субъектов, науки и населения как главного участника, замыкающего воспроизводственный цикл в экономике, но формирующего ресурсную базу для начала его нового витка (рисунок 1).

Рис. 1. Стадии неравномерности стратегического развития в экономике сельского хозяйства

Преобразование экономической асимметрии в ее симметричное состояние (или приближенное к нему) в садоводстве возможно только через формирование конкурентных преимуществ на основе массового внедрения инновационных технологий формирования и выращивания насаждений плодово-ягодных культур.

При этом может достигнуто сглаживание поляризации рынка фруктов за счет поставки на торговые площадки продукции доступной для широких масс населения и охватывающие все его сегменты [1].

В таблице 1 представлено развитие садоводства в хозяйствах всех категорий в Российской Федерации в 2012-2023 годах.

Таблица 1

Развитие садоводства в хозяйствах всех категорий в Российской Федерации в 2012-2023 годах

|

Показатели |

В среднем |

Отношение (отклонение) средней 2020-2023 гг к (от) средней 2012-2015 гг., % |

||

|

2012-2015 гг |

2016-2019 гг |

2020-2023 гг |

||

|

Площадь многолетних плодово-ягодных насаждений, тыс. га |

470 |

463 |

454 |

96,6 |

|

в т.ч. находящиеся в плодоносящем возрасте |

382 |

364 |

354 |

92,8 |

|

Валовой сбор плодов и ягод, тыс. т |

2 677 |

3 144 |

4 022 |

150,3 |

|

в т.ч. произведенный в хозяйствах населения |

1 993 |

2 120 |

2 432 |

122,0 |

|

Доля производства плодов и ягод в хозяйствах населения, % |

74,5 |

67,4 |

60,5 |

-14,0 |

|

Урожайность плодов и ягод, ц/га |

70,1 |

86,3 |

113,6 |

162,0 |

|

Самообеспеченность, % |

30,0 |

35,2 |

43,4 |

+13,4 |

|

Потребление плодов и ягод в расчете на 1 жителя в год, кг |

61,5 |

60,5 |

63,0 |

102,4 |

|

Уровень питания плодами и ягодами, % |

61,5 |

60,5 |

63,0 |

+1,5 |

|

Экономическая доступность яблок, кг/мес. |

6,1 |

6,8 |

6,6 |

107,7 |

|

Справочно: по отношению к норме, % |

12,2 |

13,5 |

13,1 |

+0,9 |

Источник: [6, 7]

Сокращение площадей многолетних плодово-ягодных насаждений в хозяйствах всех категорий за исследованный период составило 3,4% и абсолютное значение в среднем в 2020-2023 годах оказалось эквивалентно 454 тыс. га. При этом следует отметить, что массивы садов и ягодников, находящихся в плодоносящем возрасте за период 2012-2023 годов уменьшились на 7,2% и составили в среднем в 2020-2023 годы 354 тыс. га. Подобная разница в отклонениях значений площадей многолетних насаждений свидетельствует об ускоренном переходе всех производителей на интенсивные технологии ведения садоводства, что подтверждает факт увеличения валового сбора плодов и ягод за исследованный период на 50,% до 4022 тыс. т. В стороне от участия в инновационных процессах в отрасли не остались хозяйства населения, нарастившие объемы производства плодово-ягодной продукции на 22,0% до 2432 тыс. т, использованные, прежде всего, в потреблении в свежем виде и домашнем консервировании.

Такие успехи в производственной сфере садоводства стали несомненным результатом реализованной в отрасли цели на повышение самообеспеченности страны фруктами, уровень которого повысился до 43,4% в среднем в 2020-2023 годах против 30,0% – в 2012-2015 годах.

На таком фоне на 2,4% увеличилось потребление фруктов населением до 63,0 кг в расчете на 1 жителя в год в среднем в 2020-2023 годах. Однако следует отметить, сохранившуюся значительную роль подсобных хозяйств в обеспечении семей фруктами. Доля хозяйств населения в структуре национального валового сбора плодов и ягод в среднем в 2020-2023 годах составила 60,5%, снизившись на 14,0% по сравнению со средним значением 2012-2015 годов, но, оставаясь на критически высоком уровне.

Такой вывод подтверждается тем, что в России не достигнут рекомендуемый уровень потребления плодов и ягод (100 кг/человека в год).

Проведенная оценка асимметрии развития национального садоводства показала необходимость продолжения экономического воздействия на перемещение массового производства плодов и ягод в хозяйства организованного сектора сельского хозяйства (сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства), укрепление их производственной базы на инновационной основе, насыщение площадок товарной массой плодово-ягодной продукции (таблица 2). Именно по этим направлениям, к сожалению, сегодня сложились высокие значения коэффициента вариации.

Следует отметить, что «движение» к модели структурной симметричности производства плодов и ягод в стране сформировано и поддерживается со стороны государства через применяемый организационно-экономический механизм управления развитием отрасли. Он предусматривает прямую государственную поддержку на выполнение наиболее капиталоемких работ, определяющих возможность осуществления воспроизводственного процесса в отрасли (субсидирование части затрат на закладку садов семечковых, косточковых культур, ягодников кустарниковых культур, а также приобретения их посадочного материла отечественного производства, раскорчевку старых многолетних плодово-ягодных насаждений), частичное покрытие затрат на строительство плодохранилищ.

Современные инструменты регулирования преобразования садоводства к модели симметричного агробизнеса выступают применяемые экономическое выравнивание стартовых условий хозяйствования по сравнению с отраслями, производящими однолетние сельскохозяйственные культуры, в сочетании с экономическим стимулированием инновационного развития (дифференцированные ставки субсидирования в зависимости от уровня интенсивности формирования садов). На наш взгляд, они должны быть дополнены аппаратом мер воздействия, направленных на создание инновационной инфраструктуры, организационно-экономического механизма стимулирования увеличения товарного производства плодов и ягод (например, субсидирование 1 кг реализованных плодов и ягод – по аналогии с молочным скотоводством). Они должны предусматривать прямые выплаты сельскохозяйственным производителям организованного сектора отрасли в пределах лимитов от экономии ресурсов на повышенную закладку многолетних насаждений семечковых, косточковых и ягодных кустарниковых культур.

Таблица 2

Оценка асимметрии развития садоводства в хозяйствах всех категорий в Российской Федерации в 2012-2023 годах

|

Показатель / регион |

Амплитуда колебания |

Вектор изменения |

Коэффициент вариации |

|

Экономическая доступность плодов и ягод, кг/чел. в год |

1,5 |

- |

2,2 |

|

Физическая доступность, кг/чел в год |

7,0 |

+ |

5,3 |

|

Произведено плодов и ягод в расчете на 1 жителя, кг |

12,0 |

+ |

75,5 |

|

Доля производства плодов и ягод в хозяйствах населения, % |

27,2 |

+ |

59,5 |

|

Самообеспеченность, % |

18,1 |

+ |

34,2 |

|

Уровень питания плодами и ягодами, % |

12,0 |

+ |

75,5 |

По нашим оценкам, в Тамбовской области в структуре прямой государственной поддержки развития садоводства такой инструмент может занять до 4,5% общей суммы привлеченных ресурсов (таблица 3). Это позволит стимулировать сельскохозяйственных производителей к увеличению производства плодов, ягод и, как следствие, создать импульс к позитивным структурным изменениям в отрасли, касающиеся увеличения доли валового сбора плодов и ягод в хозяйствах организованного сектора сельского хозяйства в структуре его общероссийского производства по категориям хозяйств.

Таблица 3

Состав и структура государственной поддержки развития садоводства в сельскохозяйственных организациях в Тамбовской области в 2020–2023 годах и на период до 2034 года (на примере плодоводства семечковых культур, базовый сценарий)

|

Вид государственной поддержки |

Факт, 2020-2023 г. |

2027-2030 гг. |

2031-2034 гг. |

|||

|

млн руб. |

% |

млн руб. |

% |

млн руб. |

% |

|

|

Субсидирование части затрат на закладку многолетних насаждений семечковых культур |

348,5 |

66,4 |

41,0 |

61,9 |

35,6 |

58,2 |

|

Субсидирование части затрат на уход за молодыми насаждениями семечковых культур (не вступившие в плодоносящий возраст) |

165,6 |

31,6 |

16,5 |

24,9 |

16,1 |

26,3 |

|

Субсидирование части затрат на раскорчевку старых многолетних насаждений семечковых культур |

10,5 |

2,0 |

6,8 |

10,3 |

6,8 |

11,1 |

|

Субсидирование товарного производства плодов семечковых культур |

0,0 |

0,0 |

1,9 |

2,9 |

2,7 |

4,5 |

|

Итого |

524,6 |

100,0 |

66,2 |

100,0 |

61,2 |

100,0 |

Снижение структурной асимметричности развития садоводства в условиях рыночной экономики должно опираться на экономические методы управления его развитием, побуждающие экономические интересы сельскохозяйственных производителей.

1. Брижак О.В., Буянова М. Поляризация корпоративного капитала в условиях глубоких технологических преобразований // Вестник ВолГУ. 2018. Т.20. № 1. С. 22-29.

2. Еникеева Д.Д., Гареева Д.Д.Проблемы асимметрии информации в экономике // Экономика и социум. 2014. № 2-2 (11). С. 39-41.

3. Копылов Д.К. Информационная асимметрия в современной экономике // Вестник академии права и управления. 2024. № 4 (79). С. 148-153.

4. Кузичева Н.Ю. Стратегическое противоречие в инновационном развитии регионального садоводства // Достижения и перспективы научно-инновационного развития АПК. Сборник статей по материалам V Всероссийской (национальной) научно-практической конференции, г. Курган, 13 февраля 2024 г. Курган: Издательство Курганского ГУ, 2024. С. 204-208.

5. Лебедева Ю.Н. Теоретические подходы к классификации асимметрии информации как экономического феномена // Вестник Волгоградского государственного университета. 2011. № 1 (18). С. 25-30.

6. Патракова С.С. Оценка внутрирегиональной асимметрии сельскохозяйственного производства Вологодской области // Проблемы развития территории. 2022. Т.26. № 1. С. 27-42.

7. Площади, валовой сбор и урожайность многолетних насаждений в Российской Федерации в 2023 году: стат. Сборник / Россстат. М., 2023. 116 с.

8. Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах в 2023 году по итогам Выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств: стат. сборник / Росстат. М., 2023. 86 с.