from 01.01.1997 to 01.01.2023

GUU (Department of Accounting, Audit and Taxation, State University of Management,, Professor)

Moscow, Russian Federation

Amid the rapid transformation of economic systems driven by digitalization and globalization, the reassessment of the state’s role in fostering entrepreneurial structures becomes particularly significant. This article explores the characteristics of various governance models and mechanisms of state support for entrepreneurial activity through the lens of international experience and Russian practice. The contradictions between advocates of active state intervention and proponents of a liberal approach have intensified in the face of new social and economic challenges, necessitating the search for and maintenance of an optimal balance in regulatory influence. The analysis conducted has identified key factors contributing to the success of government programs, including the quality of the institutional environment, the adaptability of support measures to specific socio-cultural conditions, and the predictability of regulatory frameworks. The author highlights the need for a shift from universal measures to personalized business services and endorses the transformation of state-business relations from a paternalistic to a partnership-based model. The author’s contribution is reflected in the formulation of recommendations on adapting the experiences of various countries (USA, Germany, China, France, and South Korea) to the Russian context. The materials of this article will be useful to a broad range of specialists and stakeholders, including government officials responsible for the development and implementation of support programs, heads of development institutions and business incubators, researchers in public administration and economic policy, entrepreneurs interested in effective interaction with state structures, as well as educators and students in economics and management disciplines.

state support, institutional environment, support mechanisms, governance models, entrepreneurship, digital transformation, economy

В современных экономических реалиях взаимоотношения государства и предпринимательского сектора приобретают особую значимость. Одна из острых проблем заключается в неоднозначности воздействия госинститутов на бизнес-среду — избыточное вмешательство приводит к деформации рыночных механизмов, а недостаточная поддержка препятствует становлению конкурентоспособного бизнеса, особенно в кризисные периоды.

Несмотря на многочисленные исследования в данной области, существует концептуальный разрыв между теоретическими моделями и их практической реализацией в различных контекстах. Парадокс заключается в том, что государство выступает одновременно и регулятором, устанавливающим «правила игры», и активным участником экономических процессов через государственные предприятия, госзакупки, целевые программы. Обозначенная дихотомия создает методологические сложности при выработке оптимальных подходов к стимулированию предпринимательской деятельности.

Актуальность обсуждаемой темы обусловлена трансформацией экономических систем под влиянием цифровизации, глобализации, последствий пандемии COVID-19, что требует переосмысления существующих концепций.

Анализ научных источников по теме позволил обозначить ряд взаимосвязанных направлений изысканий.

Так, в первую группу уместно отнести работы, посвященные теоретико-методологическим основам. Исследование Л.И. Дмитриченко [3] сфокусировано на эволюции концепций и моделей государственного регулирования; предлагается ретроспективный анализ трансформации представлений о роли государства в экономике. В схожем ключе работают Е.В. Шалагинов, А.В. Ручкин [10], которые классифицируют существующие схемы экономического развития по степени госучастия в управлении, выделяя соответствующие парадигмы.

Второй блок публикаций сконцентрирован на компаративной характеристике международного опыта господдержки предпринимательства. Н.О. Безруков, В.И. Абрамов [1] проводят сравнительный анализ соответствующих мер в зарубежных странах и России (в контексте цифровых преобразований), акцентируя внимание на институциональных нюансах формирования предпринимательской экосистемы. Л.А. Воробьева, Е.С. Леонтович [2] исследуют наработки разных стран в кризисных условиях и возможности их адаптации к российским реалиям (авторами выделяются наиболее эффективные инструменты антикризисного регулирования).

Третья группа трудов концентрируется вокруг механизмов поддержки именно в России. А.И. Ищенко [4] анализирует инструментарий стимулирования технологического предпринимательства, отмечая необходимость системного подхода, сочетающего финансовые, налоговые, инфраструктурные меры. А.Ю. Пенчук, С.А. Наумов [7] описывают направления и схемы господдержки в современных условиях, делая упор на повышении доступности финансов и информационно-консультационной составляющей. С.М. Леготкина [6] исследует роль государства в развитии малого и среднего бизнеса, подчеркивая важность совершенствования нормативно-правовой базы, а также снижения административных барьеров.

Четвертую категорию работ составляют изыскания, которые посвящены отдельным аспектам влияния государства на предпринимательскую среду. А.А. Кулик, Е.В. Гришин [5] фокусируются на проблеме эффективности госпрограмм. И.В. Спешилова [8] анализирует влияние инициатив на инновационное развитие малого и среднего бизнеса, отмечая недостаточную координацию между различными институтами поддержки. М.М. Чернякова [9] даёт характеристику роли государства в обеспечении устойчивого развития предпринимательства на региональном уровне, высвечивая потребность в учете территориальной специфики при разработке мер.

Обзор литературы сопровождался выделением противоречий и недостаточно изученных аспектов. Во-первых, наблюдается концептуальное расхождение между сторонниками активного государственного вмешательства и адептами либерального подхода к регулированию. Во-вторых, отсутствует консенсус относительно оптимальной степени локализации механизмов поддержки — централизованная модель противопоставляется региональной дифференциации инструментов стимулирования. В-третьих, недостаточно проработан вопрос эффективности различных поддерживающих механизмов — в зависимости от стадии жизненного цикла предприятия и его отраслевой принадлежности.

При подготовке данной статьи задействованы следующие методы исследования: систематизация, сравнение, ретроспективный метод, кейс-стади, экспертные оценки, институциональный анализ, а также обобщение.

Результаты и обсуждение. Дискурс о роли государства в экономике эволюционировал от классических либеральных учений XVIII-XIX столетий, постулирующих минимизацию госприсутствия, до современных интеграционных подходов, в рамках которых признаётся необходимость сбалансированного участия публичного сектора в стимулировании бизнес-активности.

Кейнсианская парадигма середины XX века, с учётом которой был выдвинут тезис о государстве как стабилизаторе экономической конъюнктуры, уступила место монетаристским положениям Фридмана, а затем трансформировалась в неоинституциональные теории, акцентирующие внимание на качественных характеристиках госинститутов.

В контексте общественного выбора (Бьюкенен, Таллок) рассматриваемое вмешательство исследуется через призму соотношения выгод и издержек, где эффективность определяется сведением к минимуму трансакционных затрат при достижении социально значимых целей. Концепция «провалов рынка» (Стиглиц, Акерлоф) обосновывает легитимность госрегулирования в ситуациях асимметрии информации, внешних эффектов, общественных благ — областях, где рыночные механизмы демонстрируют неэффективность [5, 9].

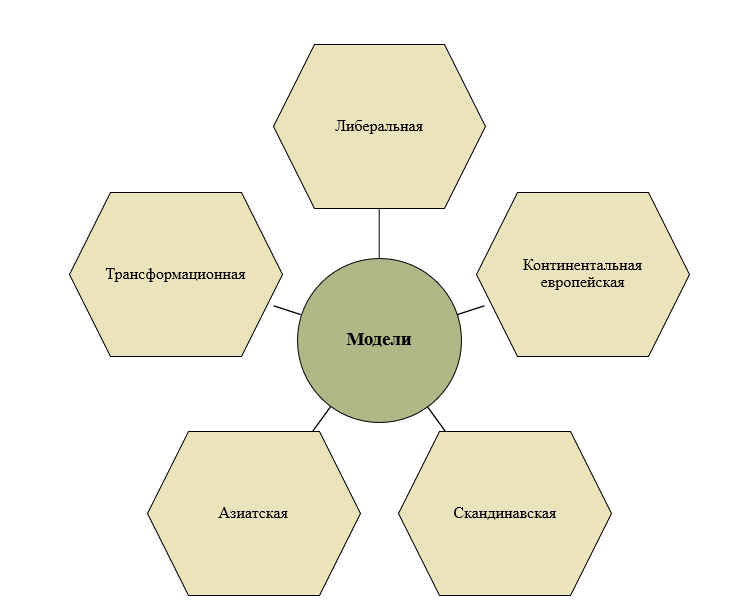

В научной литературе выделяются несколько базовых моделей государственного управления предпринимательским сектором (рис. 1).

Так, либеральная модель (характерна для англосаксонских стран) отличается минимизацией прямого государственного вмешательства при акценте на создании благоприятной институциональной среды. Регуляторная политика ориентирована преимущественно на устранение административных барьеров, защиту конкуренции.

Рис. 1. Выделение основных моделей госуправления предпринимательством

(составлено авторами на основе [3, 6, 10])

Континентальный европейский вариант (Германия, Франция) характеризуется деятельным госучастием в формировании промышленной политики при сохранении рыночных механизмов. Пристальное внимание уделяется общественным аспектам.

Скандинавская модель (Швеция, Дания, Норвегия) сочетает высокую степень социальной защищенности с инновационно-ориентированным вектором поддержки малого и среднего бизнеса. Отличительной чертой служит консенсусный подход к выработке решений с участием бизнес-ассоциаций.

Азиатская схема дирижизма (Япония, Южная Корея, Сингапур) опирается на активное участие государства в стратегическом планировании экономического развития и формировании промышленных кластеров. Практикуется таргетированная поддержка приоритетных отраслей.

Наконец, трансформационная модель (характерна для постсоциалистических стран) отражает переход от централизованной плановой экономики к рыночным механизмам. Ключевыми аспектами являются приватизация, либерализация, выстраивание институциональной структуры.

Успешность того или иного варианта определяется не столько степенью государственного вмешательства, сколько его качеством, адаптивностью к специфическим социокультурным реалиям, способностью обеспечивать предсказуемые «правила игры».

Далее следует перейти к рассмотрению механизмов государственной поддержки предпринимательства. Их целесообразно дифференцировать на три блока:

- нормативно-правовое регулирование;

- финансово-экономические инструменты;

- инфраструктурные схемы.

Так, нормативно-правовая база выступает фундаментальным «ядром» воздействия государства на бизнес-среду. Законодательное регулирование соответствующей деятельности включает несколько взаимосвязанных уровней:

- конституционный (закрепление базовых принципов экономической свободы, защиты прав собственности, пределов вмешательства и т.п.);

- кодификационный (систематизация норм гражданского, налогового, трудового, административного права, определяющих статус предпринимателей);

- специальное законодательство (нормативные документы, регулирующие отдельные аспекты — лицензирование, регистрация, банкротство);

- подзаконные акты (подразумевается детализация процедурных аспектов взаимодействия бизнеса с госорганами).

Эффективность в рассматриваемой области определяется не количеством законодательных актов, а их качеством, стабильностью, непротиворечивостью. Частые корректировки создают неопределенность и повышают трансакционные издержки, особенно для малых и средних хозяйствующих субъектов, не обладающих достаточными ресурсами для постоянной адаптации к новым правилам.

В свою очередь, финансово-экономические механизмы стимулирования дифференцируются по степени участия государства (таблица 1).

Таблица 1

Типология и содержание финансово-экономических механизмов поддержки предпринимательских структур

(составлено авторами на основе [4, 7, 8])

|

Тип |

Описание |

|

Прямое финансирование |

Субсидирование процентных ставок по кредитам, гранты на инновационные проекты, венчурное финансирование через госфонды, льготное кредитование приоритетных направлений |

|

Налоговый инструментарий |

Дифференциация ставок, налоговые каникулы для новых компаний, ускоренная амортизация, специальные режимы для малого бизнеса |

|

Имущественная поддержка |

Предоставление государственных и муниципальных помещений на льготных условиях, создание технопарков и бизнес-инкубаторов, передача неиспользуемого госимущества в долгосрочную аренду |

|

Гарантийные механизмы |

Госгарантии по кредитам, страхование предпринимательских рисков, компенсационные фонды |

Результативность характеризуемых инструментов находится в зависимости от прозрачности процедур получения поддержки, адресности, комплексности применения. При этом особенно важным является наличие системы мониторинга действенности, позволяющей своевременно корректировать поддерживающие параметры.

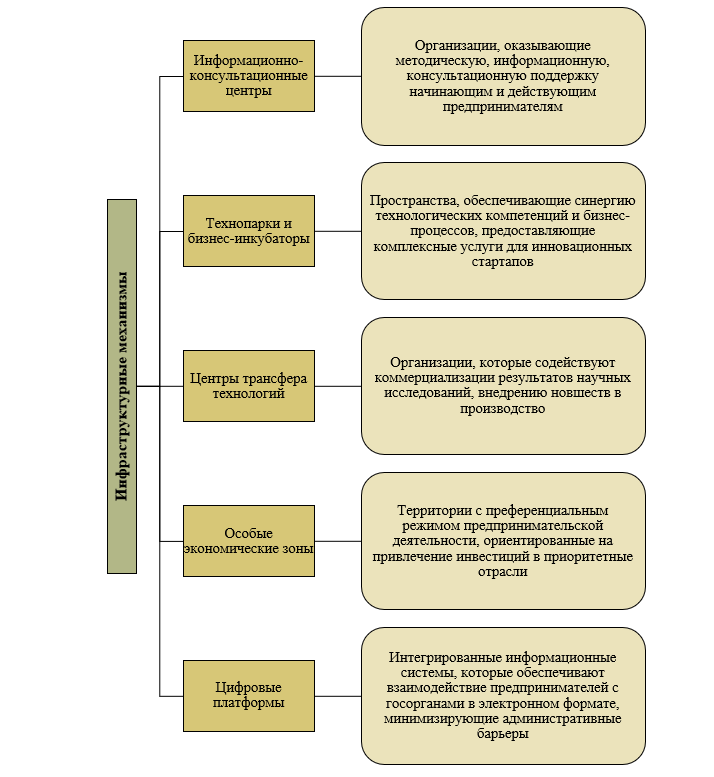

Создание инфраструктуры — одно из ключевых направлений государственной политики, актуальное в условиях цифровой трансформации экономики. Соответствующие механизмы включают следующие вариации (рис. 2). Государственные инвестиции, налоговые льготы, создание особых экономических зон и государственно-частное партнерство. Каждый из этих механизмов имеет свои преимущества и недостатки, а их выбор зависит от конкретных целей и условий развития. Государственные инвестиции позволяют напрямую финансировать строительство и модернизацию инфраструктурных объектов, стимулируя экономический рост и повышая конкурентоспособность регионов. Налоговые льготы, в свою очередь, создают благоприятные условия для частных инвесторов, способствуя привлечению капитала и инноваций в инфраструктурные проекты.

Рис. 2. Разнообразие инфраструктурных механизмов господдержки предпринимательских структур (составлено автором на основе [4, 7])

Уместно указать на тесную взаимосвязь между степенью развития инфраструктуры поддержки предпринимательства, динамикой создания новых бизнесов. При этом в качестве ключевого фактора успеха выступает не столько количество соответствующих объектов, сколько синхронизация их деятельности и ориентация на реальные потребности.

Ниже в таблице 2 систематизированы данные об опыте разных стран в рассматриваемой области.

Таблица 2

Зарубежный опыт государственной поддержки предпринимательства (составлено автором на основе [1, 2, 9])

|

Страна |

Модель управления |

Механизмы поддержки |

Результаты и эффекты |

|

США |

Либеральная, минимальное вмешательство государства |

Льготное налогообложение (SBA), доступ к кредитам через госпрограммы, гранты для инновационных стартапов, бизнес-инкубаторы |

Высокий уровень стартап-активности, рост числа малых компаний, активное развитие технологического предпринимательства |

|

Германия |

Социально-рыночная экономика, активное госучастие |

Государственные банки (KfW) с льготными кредитами, акселерационные программы, налоговые льготы для МСП, государственно-частные партнерства |

Стабильный рост малого и среднего бизнеса, высокая поддержка новаций |

|

Китай |

Государственный капитализм, активное регулирование |

Субсидии, льготные кредиты от госбанков, налоговые каникулы, специальные экономические зоны, жесткий контроль стратегических отраслей |

Быстрый рост технологических организаций, развитие внутреннего рынка, но зависимость от госфинансирования |

|

Франция |

Регулируемая рыночная экономика |

Гранты на исследования и инновации (Bpifrance), снижение налогов для стартапов, инвестфонды с госучастием, поддержка экспорта |

Высокая концентрация технологических стартапов, рост венчурного финансирования |

|

Южная Корея |

Государственное стимулирование частного бизнеса |

Финансирование R&D, поддержка экспортного предпринимательства, налоговые льготы, акселераторы для стартапов |

Интенсивное развитие высокотехнологичных отраслей, значительная господдержка |

Для эффективного развития предпринимательства в России представляется целесообразным адаптировать успешные зарубежные практики с учетом национальной специфики. Весьма значимым направлением видится расширение доступа к финансированию, что реально реализовать путем создания специализированных госфондов венчурного капитала, аналогичных французскому Bpifrance, а также посредством укрепления системы льготного кредитования через госбанки, по примеру германского KfW. Это поможет МСП получать долгосрочные инвестиции на благоприятных условиях, что особенно важно для инновационных компаний на ранних стадиях развития.

Не менее значимой является потребность в усилении господдержки инновационного предпринимательства. Для этого рекомендуется расширить программы грантового финансирования на исследования и разработку, используя опыт США, а также развивать частно-государственные фонды, что позволит привлечь дополнительные средства для технологических начинаний.

Особое внимание предлагается уделить поддержке российских хозяйствующих субъектов на международных рынках. Для этого необходимо создать комплексные программы содействия экспорту, включающие финансовые стимулы, консультативную поддержку, а также развивать специальные экономические зоны, для которых предполагаются налоговые льготы для экспортно-ориентированных предприятий.

Заключение. Анализ концепций и практических механизмов государственного участия в развитии предпринимательства позволяет сформулировать ряд выводов.

Эффективность политики в характеризуемой сфере определяется не объемом бюджетных ассигнований, а качеством институциональной среды вкупе со способностью госструктур выстраивать партнерские отношения с бизнес-сообществом.

Универсальные модели госуправления предпринимательским сектором отсутствуют — каждая страна формирует собственную конфигурацию механизмов поддержки, при которой учитываются историко-культурный контекст, структура экономики, политические нюансы. При этом возможно заимствование отдельных успешных практик при их адаптации к национальной специфике.

Цифровая трансформация и пандемия COVID-19 выступили драйверами изменений в архитектуре взаимоотношений государства и бизнеса, стимулируя переход от патерналистской схемы к партнерской.

Весьма значимым фактором успеха поддерживающих мер становится их гибкость, способность подстраиваться к меняющимся потребностям, что требует как институциональных корректив, так и трансформации управленческой культуры государственного сектора.

Перспективным направлением видится переход от универсальных мер поддержки к персонализированным сервисам, при которых принимается в учёт специфика конкретного предприятия, что становится возможным благодаря задействованию технологий больших данных и искусственного интеллекта.

Как представляется, адаптация зарубежных механизмов с учетом российских реалий поможет сформировать благоприятную деловую среду, повысить конкурентоспособность отечественных предприятий, обеспечить устойчивое процветание сектора малого и среднего бизнеса.

1. Bezrukov N.O. Gosudarstvennaya podderzhka predprinimatel'stva v zarubezhnyh stranah i v Rossii v kontekste cifrovoy transformacii ekonomiki / N.O. Bezrukov, V.I. Abramov // Aktual'nye napravleniya nauchnyh issledovaniy XXI veka: teoriya i praktika. – 2022. – T. 10. – № 1 (56). – S. 153-170.

2. Vorob'eva L.A. Gosudarstvennaya podderzhka predprinimatel'stva v usloviyah krizisa: zarubezhnyy opyt i vozmozhnost' ego adaptacii / L.A. Vorob'eva, E.S. Leontovich // Sbornik nauchnyh rabot serii «Gosudarstvennoe upravlenie». – 2022. – № 25. – S. 143-151.

3. Dmitrichenko L.I. Gosudarstvennoe regulirovanie ekonomiki: metodologiya, teoriya, evolyuciya koncepciy i modeley: monografiya / L.I. Dmitrichenko – Izd-e 2-e, obnovlen. i dopoln. – Doneck: FLP Kirienko S.G., 2023. – 227 s.

4. Ischenko A.I. Mehanizmy gosudarstvennoy podderzhki rossiyskogo tehnologicheskogo predprinimatel'stva / A.I. Ischenko // Gumanitarnye, social'no-ekonomicheskie i obschestvennye nauki. – 2024. – № 5. – S. 178-182.

5. Kulik A.A. Rol' gosudarstva v osuschestvlenii podderzhki malogo predprinimatel'stva kak odnogo iz perspektivnyh napravleniy ekonomicheskogo razvitiya / A.A. Kulik, E.V. Grishin // Ekonomika i predprinimatel'stvo. – 2024. – № 11 (172). – S. 890-895.

6. Legotkina S.M. Rol' i znachenie gosudarstva v oblasti razvitiya malogo i srednego predprinimatel'stva v Rossii / S.M. Legotkina // Perspektivnye issledovaniya v sfere obrazovaniya, kul'tury i obschestva. Sbornik statey mezhdunarodnoy nauchnoy konferencii. – Sankt-Peterburg: 2024. – S. 67-68.

7. Penchuk A.Yu. Napravleniya i mehanizmy gosudarstvennoy podderzhki predprinimatel'stva v sovremennyh usloviyah / A.Yu. Penchuk, S.A. Naumov // Social'no-ekonomicheskie processy sovremennogo obschestva. Materialy II Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferencii. – Cheboksary: 2024. – S. 74-77.

8. Speshilova I.V. Rol' gosudarstva v innovacionnom razvitie malogo i srednego predprinimatel'stva v Rossii / I.V. Speshilova // Razvitie malogo i srednego predprinimatel'stva: problemy i perspektivy. Sbornik statey. – Syktyvkar: 2024. – S. 113-115.

9. Chernyakova M.M. Rol' gosudarstva v ustoychivom razvitii predprinimatel'stva v regione / M.M. Chernyakova // Vestnik Sibirskogo universiteta potrebitel'skoy kooperacii. – 2023. – № 3 (45). – S. 54-64.

10. Shalaginov E.V. Razlichie suschestvuyuschih modeley ekonomicheskogo razvitiya po stepeni gosudarstvennogo uchastiya v upravlenii rynochnoy ekonomikoy / E.V. Shalaginov, A.V. Ruchkin // Ekonomika. Upravlenie. Pravo. Sbornik. – Ekaterinburg: 2022. – S. 236-240.