employee

employee

Russian Federation

In the context of global digitalization of the economy, the formation of digital ecosystems is becoming a key factor in ensuring the sustainable development of regions. The article is devoted to a comprehensive study of the role of digital ecosystems as a driver of socio-economic development of territories. The purpose of the study is to theoretically substantiate and empirically assess the impact of digital ecosystems on the parameters of sustainable regional development. The paper systematizes theoretical approaches to defining the essence of digital ecosystems, identifies key components and mechanisms of their functioning in a regional context. A conceptual model of the interaction of elements of the digital ecosystem with the socio-economic subsystems of the region has been developed. Based on the analysis of empirical data on the subjects of the Russian Federation for the period 2020-2024. A positive correlation has been established between the level of development of digital infrastructure and indicators of economic growth, social well-being and environmental sustainability of regions. A typology of regions by the level of maturity of digital ecosystems is proposed and recommendations for the formation of a regional digital transformation policy are developed.

digital ecosystem, sustainable development, regional economy, digital transformation, digital infrastructure, innovative development, digitalization, regional policy, synergetic effect

Введение

Современный этап развития региональной экономики характеризуется фундаментальной трансформацией социально-экономических систем под воздействием масштабной цифровизации. Четвертая промышленная революция, концептуализированная К. Швабом в 2016 году [1], продолжает радикально менять парадигму экономического развития, создавая новые возможности и вызовы для территорий различного уровня. В этих условиях цифровые экосистемы становятся не просто технологическим феноменом, а комплексной социально-экономической средой, определяющей конкурентоспособность и устойчивость развития регионов.

Пандемия COVID-19 2020-2022 гг. выступила катализатором ускоренной цифровизации, продемонстрировав критическую важность развитой цифровой инфраструктуры для обеспечения экономической резильентности территорий. Регионы с развитыми цифровыми экосистемами показали большую адаптивность к шокам и способность к быстрому восстановлению экономической активности. Согласно данным ОЭСР, в 2020-2022 гг. регионы с высоким уровнем цифровизации продемонстрировали на 15-20% более высокие темпы восстановления экономики по сравнению с территориями, отстающими в цифровой трансформации [2].

В России вопросы цифровизации регионального развития приобрели статус национального приоритета. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», принятая в 2017 году и модернизированная в 2024 году, определяет стратегические ориентиры цифровой трансформации территорий. Однако сохраняющееся цифровое неравенство между регионами, достигающее по отдельным показателям 8-10 раз, создает риски усугубления территориальной дифференциации и требует разработки научно обоснованных подходов к формированию региональных цифровых экосистем.

Теоретические основы концепции экосистем были заложены в работах Дж. Мура [3], который впервые применил экологическую метафору к анализу бизнес-среды. Развитие цифровых технологий обусловило появление нового направления исследований – цифровых экосистем. Значительный вклад в разработку теории цифровых экосистем внесли зарубежные ученые: М. Янсити и Р. Левьен [4], исследовавшие ключевые роли участников экосистем; А. Гавер и М. Кусумано [5], анализировавшие платформенные бизнес-модели; К. Хейн и другие [6], изучавшие архитектуру цифровых экосистем.

Проблематика устойчивого регионального развития разрабатывается в трудах А.Г. Гранберга [7], А.И. Татаркина [8], В.Н. Лаженцева [9]. Взаимосвязь цифровизации и регионального развития исследуется в работах отечественных ученых: Н.А. Кравченко, С.А. Кузнецовой, А.И. Ивановой [10], изучавших факторы формирования цифровой экономики регионов; А.В. Бабкина, Р.И. Акмаевой, Ю.Д. Александрова [11], анализировавших цифровую трансформацию региональных экономических систем; Ю.Н. Шедько, Н.Г. Алентьевой, Л.К. Бабаяна [12], исследовавших влияние цифровизации на устойчивое развитие территорий.

Несмотря на значительное количество публикаций, комплексные исследования, интегрирующие теорию цифровых экосистем с концепцией устойчивого регионального развития, остаются фрагментарными. Требуют углубленной проработки вопросы идентификации механизмов влияния цифровых экосистем на различные аспекты устойчивости регионов, методические подходы к оценке зрелости региональных цифровых экосистем, инструменты региональной политики по формированию цифровых экосистем с учетом специфики различных типов территорий.

Целью данной работы является теоретическое обоснование и эмпирическая оценка роли цифровых экосистем как драйвера устойчивого регионального развития.

Объектом исследования выступают региональные социально-экономические системы Российской Федерации в условиях цифровой трансформации. Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие в процессе формирования и функционирования цифровых экосистем как фактора устойчивого регионального развития.

Теоретическую базу исследования составили фундаментальные положения теории региональной экономики, концепции устойчивого развития, теории экосистем и цифровой экономики, разработанные в трудах отечественных и зарубежных ученых. Методологической основой выступили системный, эволюционный и институциональный подходы к анализу социально-экономических процессов. В работе применялись методы статистического анализа, корреляционно-регрессионного моделирования, кластерного анализа, экспертных оценок, сравнительного анализа.

Информационная база исследования включает данные Федеральной службы государственной статистики РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, аналитические материалы международных организаций (ОЭСР, ООН, Всемирный банк), результаты исследований российских и зарубежных научных центров, нормативно-правовые акты Российской Федерации в сфере цифровой экономики и регионального развития.

Результаты исследования

Концепция экосистем в социально-экономических исследованиях берет начало от работы Дж. Мура «Predators and Prey: A New Ecology of Competition» (1993), в которой автор предложил рассматривать бизнес не как отдельные фирмы, конкурирующие на определенном рынке, а как сложные сообщества организаций, связанных отношениями кооперации и конкуренции – «коопетиции» [3]. Эта биологическая метафора оказалась чрезвычайно продуктивной для анализа современных экономических систем, характеризующихся высокой степенью взаимозависимости акторов и нелинейностью развития.

М. Янсити и Р. Левьен (2004) развили концепцию экосистем, выделив три ключевые роли участников: доминирующие компании («краеугольные камни»), определяющие архитектуру экосистемы; нишевые игроки, создающие специализированные продукты и услуги; и посредники, связывающие различные элементы системы [4]. Авторы подчеркнули, что успех экосистемы зависит не от максимизации индивидуальной прибыли участников, а от совокупного здоровья и продуктивности всей системы.

Цифровизация экономики обусловила трансформацию традиционных бизнес-экосистем в цифровые экосистемы. А. Гавер и М. Кусумано (2014) показали, что цифровые платформы становятся ядром современных экосистем, создавая среду для многосторонних взаимодействий и генерируя сетевые эффекты [5]. Цифровые технологии радикально снижают транзакционные издержки, расширяют географические границы экосистем и позволяют обрабатывать огромные массивы данных для оптимизации взаимодействий.

К. Хейн с соавторами (2020) предложили архитектурный подход к анализу цифровых экосистем, выделив четыре уровня: технологический (цифровая инфраструктура), платформенный (цифровые платформы как среда взаимодействия), сервисный (цифровые услуги) и ценностный (создание и распределение ценности для участников) [6]. Этот подход позволяет структурировать сложность цифровых экосистем и выявить критические факторы их развития.

В российской научной традиции значительный вклад в развитие теории цифровых экосистем внесли А.В. Бабкин и др. (2021), определившие цифровую экосистему как «совокупность субъектов экономической деятельности, взаимодействующих друг с другом посредством цифровой платформы для совместного создания ценности» [13]. А. В. Асадуллина, Н. А. Вилкул (2024) подчеркивают институциональную природу цифровых экосистем, рассматривая их как новую форму организации экономической деятельности, сочетающую элементы рынка, иерархии и сети [14].

Перенос концепции цифровых экосистем на региональный уровень требует учета специфики территориальных социально-экономических систем. Региональная цифровая экосистема представляет собой сложную многоуровневую систему взаимодействий между органами власти, бизнесом, образовательными и научными организациями, институтами гражданского общества и населением, осуществляемых на основе цифровых технологий и платформ в границах определенной территории для обеспечения устойчивого социально-экономического развития.

Среди ключевых характеристик региональной цифровой экосистемы можно выделить следующие:

- Территориальная укорененность – привязка к определенной географической территории с ее специфическими ресурсами, институциональной средой и социально-культурными особенностями.

- Многосубъектность – участие разнородных акторов с различными целевыми функциями (государство – общественное благо, бизнес – прибыль, население – благосостояние, наука и образование – знания и инновации).

- Платформенность – наличие цифровых платформ как технологической и организационной основы взаимодействий.

- Открытость – возможность входа новых участников и взаимодействия с экосистемами других территорий и глобальными сетями.

- Самоорганизация – способность к эволюционному развитию без жесткого централизованного управления при наличии координирующей роли региональных властей.

- Синергетичность – генерация дополнительных эффектов от взаимодействия элементов, превышающих сумму индивидуальных вкладов участников.

Структура региональной цифровой экосистемы включает следующие основные компоненты:

-

- Цифровая инфраструктура – совокупность телекоммуникационных сетей, дата-центров, вычислительных мощностей, обеспечивающих технологическую основу функционирования экосистемы.

- Цифровые платформы – региональные и надрегиональные платформенные решения в различных сферах (государственные услуги, образование, здравоохранение, транспорт, торговля и др.).

- Человеческий капитал – население с необходимыми цифровыми компетенциями и специалисты в области информационных технологий.

- Институциональная среда – нормативно-правовые акты, стандарты, механизмы регулирования, определяющие правила функционирования экосистемы.

- Инновационная подсистема – научные и образовательные организации, технопарки, бизнес-инкубаторы, генерирующие новые цифровые решения.

- Финансовая подсистема – механизмы финансирования цифровых проектов (государственные программы, венчурный капитал, краудфандинг и др.).

Концепция устойчивого развития, сформулированная в докладе Комиссии Брундтланд «Наше общее будущее» (1987), определяет его как развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои потребности. Применительно к региональному уровню устойчивое развитие предполагает сбалансированное развитие экономической, социальной и экологической подсистем территории при обеспечении воспроизводства ресурсного потенциала и качества жизни населения.

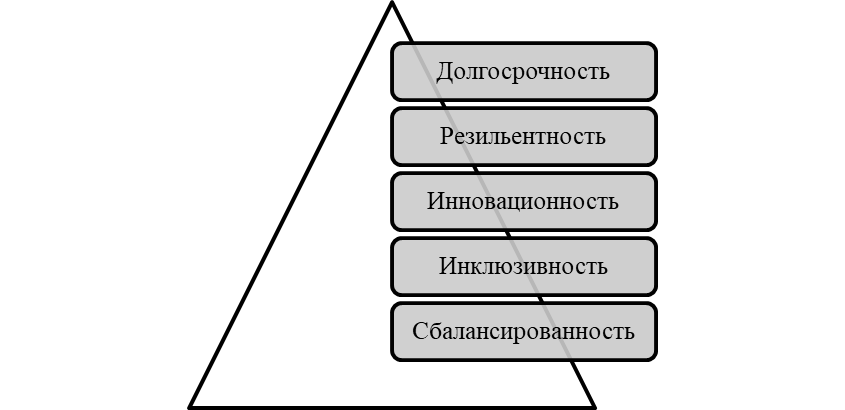

Современная парадигма устойчивого регионального развития базируется на нескольких ключевых принципах (Рисунок 1).

Рис. 1. Ключевые принципы парадигмы устойчивого регионального развития

Принцип сбалансированности подразумевает достижение баланса между экономическим ростом, социальным прогрессом и экологической безопасностью.

Принцип инклюзивности состоит в вовлечении всех социальных групп в процессы развития и справедливое распределение его результатов.

Инновационность предполагает использование инноваций как основы повышения эффективности использования ресурсов.

Принцип резильентности подразумевает способность региональной экономической системы противостоять внешним шокам и адаптироваться к происходящим изменениям.

Долгосрочность – ориентация на долгосрочные перспективы развития, а не на краткосрочные выгоды.

Цели устойчивого развития ООН (ЦУР), принятые в 2015 году, конкретизировали целевые ориентиры до 2030 года. На региональном уровне актуализируются следующие группы целей: искоренение бедности и голода; обеспечение здорового образа жизни; качественное образование; достойная работа и экономический рост; индустриализация, инновации и инфраструктура; устойчивые города и населенные пункты; ответственное потребление и производство; борьба с изменением климата.

Измерение устойчивого регионального развития осуществляется через систему индикаторов, охватывающих три основных измерения:

- Экономическая устойчивость оценивается через такие показатели как: ВРП на душу населения и его динамика; производительность труда; инвестиции в основной капитал; структура экономики и диверсификация; инновационная активность; финансовая устойчивость.

- Социальная устойчивость включает следующие индикаторы: доходы населения и уровень бедности; занятость и безработица; продолжительность жизни и здоровье населения; уровень образования; жилищные условия; преступность и безопасность; социальное неравенство.

- Экологическая устойчивость оценивается по таким показателям как: выбросы загрязняющих веществ; обращение с отходами; состояние водных и лесных ресурсов; энергоэффективность; использование возобновляемых источников энергии; биоразнообразие.

На основе интеграции теории цифровых экосистем и концепции устойчивого развития предлагается концептуальная модель взаимодействия региональной цифровой экосистемы с подсистемами региона.

Механизмы влияния цифровой экосистемы на экономическую устойчивость:

- Повышение производительности – цифровые технологии (автоматизация, искусственный интеллект, интернет вещей) повышают эффективность производственных процессов и снижают издержки.

- Расширение рынков сбыта – цифровые платформы электронной коммерции открывают региональным производителям доступ к национальным и глобальным рынкам.

- Стимулирование инноваций – цифровая инфраструктура и доступ к данным создают среду для инновационной деятельности и развития цифровых стартапов.

- Привлечение инвестиций – развитая цифровая экосистема повышает инвестиционную привлекательность региона.

- Создание новых видов деятельности – цифровизация генерирует новые сектора экономики (IT-услуги, цифровой контент, платформенный бизнес и др.).

Механизмы влияния на социальную устойчивость:

-

- Повышение доступности услуг – цифровые сервисы обеспечивают доступ населения к образовательным, медицинским, финансовым и другим услугам независимо от места проживания.

- Развитие человеческого капитала – онлайн-образование и цифровые образовательные платформы расширяют возможности непрерывного обучения.

- Создание рабочих мест – развитие IT-сектора и цифровизация традиционных отраслей генерируют спрос на квалифицированную рабочую силу.

- Расширение гражданского участия – цифровые платформы участия обеспечивают вовлечение населения в процессы принятия решений.

- Социальные инновации – цифровые технологии позволяют реализовывать новые подходы к решению социальных проблем (телемедицина, онлайн-волонтерство и др.).

Механизмы влияния на экологическую устойчивость:

-

- Снижение ресурсопотребления – цифровая оптимизация процессов повышает энергоэффективность и снижает потребление материальных ресурсов.

- Экологический мониторинг – цифровые системы мониторинга обеспечивают контроль состояния окружающей среды в реальном времени.

- Развитие циркулярной экономики – цифровые платформы циркулярной (безотходной) экономики способствуют более эффективному использованию ресурсов.

- Умное управление ресурсами – smart-системы управления энергоснабжением, водоснабжением, транспортом снижают негативное воздействие на окружающую среду.

- Дематериализация экономики – переход к цифровым продуктам и услугам снижает материалоемкость экономики.

Важно отметить наличие синергетических эффектов между различными компонентами системы. Например, повышение цифровых компетенций населения (социальный аспект) способствует развитию IT-сектора (экономический аспект) и более эффективному использованию smart-систем управления ресурсами (экологический аспект).

Вместе с тем необходимо учитывать и потенциальные риски цифровизации для устойчивого развития: цифровое неравенство, безработица вследствие автоматизации, риски кибербезопасности, экологический след цифровой инфраструктуры (энергопотребление дата-центров), зависимость от импортных технологий.

Для оценки уровня развития региональных цифровых экосистем предлагается методика, основанная на расчете интегрального индекса цифровой экосистемы региона (ИЦЭР), включающего пять субиндексов:

1. Субиндекс цифровой инфраструктуры (ЦИ) – характеризует техническую основу экосистемы:

- Плотность широкополосного доступа в интернет (% домохозяйств),

- Покрытие территории мобильными сетями 4G/5G (%),

- Количество дата-центров на 1 млн населения,

- Средняя скорость интернет-соединения (Мбит/с).

2. Субиндекс цифровых компетенций (ЦК) – оценивает человеческий капитал:

- Доля населения с цифровыми навыками (%),

- Выпуск специалистов в области IT на 10 тыс. населения,

- Доля работников, использующих интернет в профессиональной деятельности (%),

- Охват населения программами цифровой грамотности (%).

3. Субиндекс цифровизации государственного управления (ЦГУ):

- Доля государственных услуг, доступных в электронном виде (%),

- Доля населения, использующего электронные госуслуги (%),

- Уровень открытости данных (балльная оценка),

- Развитие региональных цифровых платформ управления (количество).

4. Субиндекс цифровизации региональной экономики (ЦЭ):

- Доля организаций в регионе, использующих широкополосный интернет (%),

- Внутренние затраты на IT на душу населения (руб.),

- Доля IT-сектора в ВРП (%),

- Количество цифровых платформ и сервисов на 100 тыс. населения.

5. Субиндекс цифровизации социальной сферы (ЦС):

- Доля образовательных организаций с высокоскоростным интернетом (%),

- Доля медицинских организаций, применяющих телемедицинские технологии (%),

- Охват населения цифровыми социальными сервисами (%),

- Развитие платформ гражданского участия (балльная оценка).

Интегральный индекс рассчитывается как средневзвешенное значение субиндексов:

ИЦЭР = wЦИ×ЦИ + wЦК×ЦК + wЦГУ×ЦГУ + wЦЭ×ЦЭ + wЦС×ЦС

где wЦИ, wЦК, wЦГУ, wЦЭ, wЦС – удельные веса каждого из рассмотренных субиндексов, определяемые на основе экспертного опроса.

Значения индекса нормированы в диапазоне от 0 до 100.

На основе значений ИЦЭР можно выделить четыре типа регионов:

- Регионы-лидеры (ИЦЭР > 70) – зрелые цифровые экосистемы,

- Регионы с развитой экосистемой (50 < ИЦЭР ≤ 70),

- Регионы с формирующейся экосистемой (30 < ИЦЭР ≤ 50),

- Регионы-аутсайдеры (ИЦЭР ≤ 30) – фрагментарная цифровизация.

Расчет интегрального индекса цифровой экосистемы по 85 регионам России за 2024 год выявил значительную дифференциацию территорий. Средневзвешенное значение ИЦЭР составило 42,3 балла, что соответствует уровню формирующейся цифровой экосистемы. Разброс значений составил от 15,2 (Республика Тыва) до 78,5 (г. Москва), то есть максимальное значение превышает минимальное в 5,2 раза.

Распределение регионов по уровню зрелости цифровых экосистем:

- Регионы-лидеры (ИЦЭР > 70): 3 региона (3,5%) – Москва, Санкт-Петербург, Московская область.

- Развитая экосистема (50-70): 18 регионов (21,2%) – преимущественно регионы с крупными агломерациями и инновационными центрами (Республика Татарстан, Свердловская, Нижегородская области и др.).

- Формирующаяся экосистема (30-50): 42 региона (49,4%) – основная часть субъектов РФ.

- Аутсайдеры (< 30): 22 региона (25,9%) – преимущественно регионы Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока.

Анализ субиндексов показал следующую картину:

Цифровая инфраструктура (средний балл 48,5): наиболее развитый компонент. Доля домохозяйств с широкополосным доступом в интернет в среднем по РФ достигла 78,2% (рост с 67,3% в 2020 г.). Однако сохраняется значительное отставание сельских территорий – 58,4% против 84,1% в городской местности. Покрытие сетями 4G достигло 85,3% территории, но развертывание сетей 5G находится на начальной стадии (0,8% территории, преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге).

Цифровые компетенции (средний балл 39,7): наиболее проблемная область. Доля населения с базовыми цифровыми навыками составляет 41,2%, что значительно ниже среднеевропейского уровня (56% в ЕС-27). Выпуск IT-специалистов растет (17,2 на 10 тыс. населения в 2024 г. против 12,8 в 2020 г.), но не покрывает потребности экономики. Выявлен значительный гендерный разрыв: доля женщин среди IT-специалистов составляет 28%.

Цифровизация госуправления (средний балл 52,3): область значительного прогресса. Доля госуслуг в электронном виде достигла 94,7%, доля населения, использующего портал госуслуг – 73,5%. Однако качество и удобство региональных цифровых сервисов существенно варьируется. Индекс открытости данных в среднем составляет 48,2 балла из 100, что свидетельствует о недостаточной реализации принципов открытости.

Цифровизация экономики (средний балл 36,8): отстающая область. Доля организаций с широкополосным интернетом – 87,4%, но доля IT-сектора в ВРП в среднем по регионам составляет лишь 2,3% (без Москвы – 1,1%). Внутренние затраты на IT на душу населения демонстрируют 12-кратный разрыв между лидерами и аутсайдерами. Цифровые платформы развиваются преимущественно в сферах электронной коммерции и финансов, в то время как промышленный интернет вещей и цифровые двойники внедряются фрагментарно.

Цифровизация социальной сферы (средний балл 41,4): неравномерное развитие. Обеспеченность школ высокоскоростным интернетом достигла 96,2%, но эффективное использование цифровых образовательных ресурсов ограничено недостаточной подготовкой педагогов. Телемедицинские технологии используются в 34,7% медицинских организаций (рост с 12,3% в 2020 г.), но преимущественно в формате телеконсультаций, более сложные формы (удаленная диагностика, мониторинг) развиты слабо.

Обсуждение результатов

Проведенное исследование вносит вклад в развитие теории цифровых экосистем и концепции устойчивого регионального развития.

Во-первых, предложенная концептуализация региональной цифровой экосистемы расширяет существующие подходы, интегрируя технологическую, экономическую, социальную и институциональную перспективы. В отличие от фокусировки на бизнес-экосистемах или платформах, региональный подход учитывает специфику территориальных систем: роль государства, социальную инклюзивность, пространственную локализацию.

Во-вторых, эмпирически обоснована роль цифровых экосистем как драйвера устойчивого регионального развития. Если ранние исследования фокусировались преимущественно на экономических эффектах цифровизации, настоящая работа демонстрирует комплексное влияние на все три измерения устойчивости – экономическое, социальное и экологическое, что соответствует холистической парадигме устойчивого развития.

В-третьих, выявленные нелинейные зависимости и синергетические эффекты подтверждают системный характер цифровых экосистем. Это согласуется с эволюционной экономической теорией и концепцией сложных адаптивных систем, подчеркивающих эмерджентные свойства и положительные обратные связи в экосистемах.

Результаты исследования имеют значимые практические импликации для формирования региональной политики цифровой трансформации. Выявленная типология регионов требует отказа от унифицированных подходов к цифровизации. Для различных типов регионов целесообразны специфические стратегии.

Для регионов-лидеров: акцент на развитие экспортно-ориентированного IT-сектора, формирование глобальных цифровых платформ, позиционирование как центров компетенций, интеграция в глобальные инновационные сети.

Для инновационных центров: усиление связей университетов и бизнеса, развитие технопарков и бизнес-инкубаторов, специализация на отдельных направлениях (кластерный подход), удержание талантов через создание качественной городской среды.

Для промышленных регионов: акцент на цифровизацию традиционных отраслей (промышленный интернет, цифровые двойники), переобучение работников, развитие B2B-платформ, интеграция в глобальные цепочки создания стоимости.

Для регионов базовой цифровизации: приоритет – развитие инфраструктуры и цифровых компетенций, цифровизация госуправления и социальных услуг, поддержка цифрового предпринимательства, привлечение инвестиций.

Для регионов отставания: массированная инфраструктурная программа, программы цифровой грамотности, привлечение федеральной поддержки, развитие удаленной занятости, цифровизация приоритетных отраслей (туризм, АПК).

Заключение

Проведенное исследование подтверждает гипотезу о ключевой роли цифровых экосистем как драйвера устойчивого регионального развития в условиях четвертой промышленной революции.

Основные выводы исследования:

1. Цифровая экосистема региона представляет собой сложную многоуровневую систему взаимодействий между государством, бизнесом, наукой, образованием и обществом, осуществляемых на основе цифровых платформ и технологий. Ее ключевые компоненты – цифровая инфраструктура, цифровые компетенции, цифровизация госуправления, цифровая экономика и цифровизация социальной сферы – формируют взаимоусиливающую систему, генерирующую синергетические эффекты.

2. Российские регионы демонстрируют значительную дифференциацию по уровню развития цифровых экосистем (разброс интегрального индекса в 5,2 раза). Выделены пять типов регионов – от цифровых метрополий до регионов цифрового отставания. Лишь 3,5% регионов достигли уровня зрелых цифровых экосистем, в то время как четверть субъектов РФ остаются на стадии фрагментарной цифровизации.

3. Ключевые барьеры формирования региональных цифровых экосистем включают инфраструктурные ограничения, дефицит квалифицированных кадров, финансовые ограничения, институциональные проблемы и социально-культурные факторы. Преодоление этих барьеров требует комплексной региональной политики, учитывающей специфику различных типов территорий.

Цифровая трансформация регионов – это не одномоментный проект, а долгосрочный эволюционный процесс формирования сложной экосистемы. Успех этого процесса зависит от синхронизации усилий всех заинтересованных сторон, адекватности институциональной среды, инвестиций в человеческий капитал и инфраструктуру. В условиях усиливающейся глобальной конкуренции и геополитической нестабильности развитие цифровых экосистем становится критическим фактором обеспечения конкурентоспособности и устойчивости российских регионов.

1. Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. Geneva: World Economic Forum, 2016. 192 p.

2. Bryanceva, O.S. Issledovanie pokazateley cifrovoy specializacii regionov Rossii / O.S. Bryanceva // Voprosy innovacionnoy ekonomiki. – 2022. – T. 12, № 4. – S. 2231-2248. – DOIhttps://doi.org/10.18334/vinec.12.4.116888

3. Moore, J.F. Predators and Prey: A New Ecology of Competition // Harvard Business Review. – 1993. – Vol. 71. № 3. – P. 75-86.

4. Iansiti M., Levien R. The Keystone Advantage: What the New Dynamics of Business Ecosystems Mean for Strategy, Innovation, and Sustainability. Boston: Harvard Business School Press, 2004. – 272 p.

5. Gawer A., Cusumano M.A. Industry platforms and ecosystem innovation // Journal of Product Innovation Management. – 2014. – Vol. 31. № 3. – P. 417-433.

6. Hein A., Schreieck M., Riasanow T., Setzke D.S., Wiesche M., Böhm M., Krcmar H. Digital platform ecosystems // Electronic Markets. – 2020. – Vol. 30. № 1. – P. 87-98.

7. Granberg, A.G. Aktual'nye problemy regional'nogo razvitiya i regional'noy politiki / A.G. Granberg // Social'no-ekonomicheskie reformy: regional'nyy aspekt. – 2002. – № 4. – S. 19-23.

8. Tatarkin, A.I. Opredelenie vektora novoy promyshlennoy politiki na osnove neoshumpeterianskoy teorii / A.I. Tatarkin, O.S. Suharev, E.N. Strizhakova // Vestnik Permskogo universiteta. Seriya: Ekonomika. – 2017. – T. 12, № 1. – S. 5-22. – DOIhttps://doi.org/10.17072/1994-9960-2017-1-5-22.

9. Lazhencev, V.N. Metodologicheskie podhody k strategicheskomu planirovaniyu ustoychivogo razvitiya territorial'nyh hozyaystvennyh sistem / V. N. Lazhencev // Izvestiya Komi nauchnogo centra UrO RAN. – 2013. – № 1(13). – S. 107-113.

10. Kravchenko, N.A. Faktory, rezul'taty i perspektivy razvitiya cifrovoy ekonomiki na regional'nom urovne / N.A. Kravchenko, S.A. Kuznecova, A.I. Ivanova // Mir ekonomiki i upravleniya. – 2017. – T. 17, № 4. – S. 168-178. – DOIhttps://doi.org/10.25205/2542-0429-2017-17-4-168-178.

11. Cifrovizaciya ekonomicheskih sistem: teoriya i praktika / A.V. Babkin, R.I. Akmaeva, Yu.D. Aleksandrov [i dr.]. – Sankt-Peterburg : Politeh-Press, 2020. – 796 s. – ISBN 978-5-7422-6931-1. – DOIhttps://doi.org/10.18720/IEP/2020.3.

12. Ustoychivoe razvitie regionov Rossii v usloviyah cifrovizacii / Yu.N. Shed'ko, N.G. Alent'eva, L.K. Babayan [i dr.]. – Moskva : Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennost'yu «Izdatel'stvo «KnoRus», 2022. – 166 s. – ISBN 978-5-406-09005-3.

13. Babkin, A.V. Industriya 5.0 i intellektual'naya ekonomika: osnovy neyro-cifrovoy transformacii kibersocial'nyh metaekosistem vysokotehnologichnyh promyshlennyh kompleksov / A. V. Babkin, I. V. Liberman, P. M. Klachek // π-Economy. – 2023. – T. 16, № 5. – S. 8-21. – DOIhttps://doi.org/10.18721/JE.16501.

14. Asadullina, A.V. Cifrovye ekosistemy: metodologicheskie osnovy i strukturnaya transformaciya v Rossii / A.V. Asadullina, N.A. Vilkul // Russian Economic Bulletin. – 2024. – T. 7, № 1. – S. 358-370.