Moscow, Russian Federation

VAK Russia 5.2.1

VAK Russia 5.2.3

VAK Russia 5.2.4

VAK Russia 5.2.5

VAK Russia 5.2.6

UDC 351/354

Russian Classification of Professions by Education 38.03.04

The primary goal of public administration in the agro-industrial complex is to ensure a stable food supply for the population and develop agricultural production. Developing exports, although secondary, is nevertheless an important factor in agricultural development and is inextricably linked to ensuring the country's food security. Thus, there are two key aspects of public administration in agriculture: continuing import substitution processes and promoting the entry of domestic food producers into global markets.

agro-industrial complex, strategic public administration, import substitution, food security, sanctions, competitiveness

Стратегия государственного управления в агропромышленном комплексе (АПК) преследует главную задачу: стабильное обеспечение населения страны продовольствием вне зависимости от конъюнктуры мирового рынка и, таким образом, минимизация доли импорта в потреблении продуктов питания и создание собственных самостоятельных производственных цепочек [1]. Также в последние годы можно отметить и тенденцию постепенного выхода отечественной сельхозпродукции на глобальный рынок сельхозпродукции, что делает экспорт одним из факторов развития российского АПК. Таким образом, можно выделить два основных направления стратегического государственного управления в данной области: импортозамещение и экспорт. Причём такой механизм «импортозамещение-экспорт», как отмечает Оруч Т.А., является универсальным для различных экономических направлений, и не присуще лишь сельскохозяйственному сектору [2].

Некоторый экскурс в новую российскую историю позволяет отметить, что импортозамещение было первичным фактором роста отечественной сельхозотрасли ещё в начале 2000-х годов. Но затем постепенно оно эволюционировало в экспортном направлении при достижении естественного 100%-го потолка самообеспеченности отдельными видами продовольствия. Хотя, строго говоря, нельзя выделить именно какой-то период или момент, когда проводилось импортозамещение по конкретному продукту, а когда началась экспортная экспансия. Это происходит потому, что современная экономика стран, входящих в ВТО, по большому счёту, характеризуется открытостью рынков для глобальных производителей. И наиболее конкурентные национальные производители одновременно конкурентоспособны и на мировых рынках, особенно в условиях развития в России крупных вертикально-интегрированных агрохолдингов. Поэтому разделение процессов по наращиванию выпуска тех или иных сельхозпродуктов на «импортозамещение» и «экспортную экспансию» в достаточной степени условно.

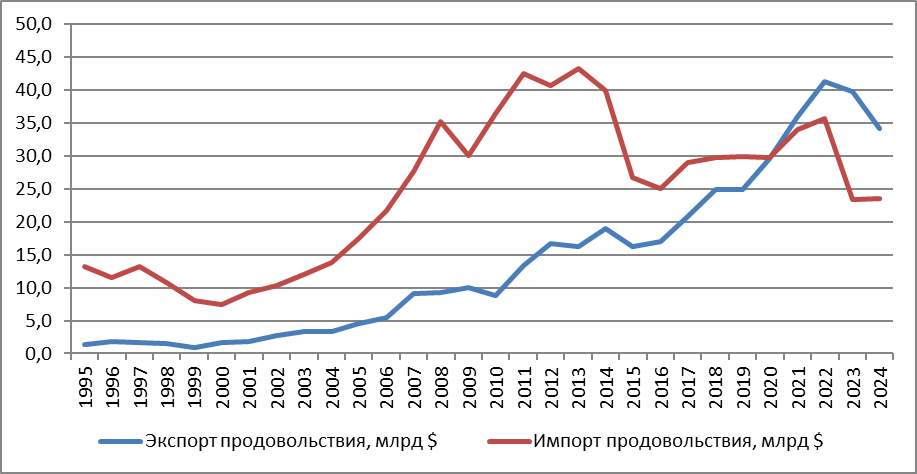

В целом общую картину процессов роста конкурентоспособности отечественного сельского хозяйства можно проследить на графике внешней торговли продовольствием за последние десятилетия (см. рисунок 1).

Рис. 1. Экспорт и импорт продовольствия в Российской Федерации в 1995-2024 гг., млрд $ [1], [2]

Как можно видеть из рисунка 1, исходя из динамики внешней торговли (являющейся как отражением процессов импортозамещения, так и экспортной экспансии), можно выделить 5 основных периода:

- до 2000 г. – практически полное отсутствие экспорта и падение импорта продовольствия вследствие снижения уровня жизни населения и падения покупательской способности;

- 2001-2008 гг. – увеличивающийся рост экспорта и опережающий рост импорта продовольствия, начало реализации первых программ импортозамещения, формирование законодательной базы для развития агрохолдингов;

- 2009-2014 гг. – стабилизация объёмов импорта при ускорении роста экспорта продовольствия;

- 2015-2022 гг. – сокращение импорта (в основном из недружественных стран) и ускорение экспорта, выход к 2020 г. на нулевое сальдо продовольственной торговли;

- 2022 г.- настоящее время – поддержание положительного сальдо продовольственной торговли, продолжающееся сокращение импорта.

Первый этап (до 2000 г.) не требует подробного анализа, поскольку фактически в этот момент отсутствовала целенаправленная государственная политика развития сельского хозяйства в России, а отдельные меры носили фрагментарный характер и не влияли на длящийся с начала 1990- годов общий упадок отрасли. Глобальные институциональные преобразования в экономике и сельском хозяйстве, открытость внутреннего рынка для дешёвого импорта, распад внутрисоюзных связей, неэффективность проводимых земельных реформ [3] – всё это негативно влияло на сельскохозяйственное развитие. А именно сельское хозяйство, как показывает история, всегда более чувствительно к политико-экономическим кризисам и восстанавливается после кризисных явлений дольше остальных экономических направлений.

Второй этап (2001-2008 гг.) характеризуется уже более определёнными и комплексными мерами и программами развития сельского хозяйства в стране. Например, в 2001 г. сформирован «Росптицесоюз», в рамках действия которого был привлечён значительный объём инвестиций в отрасль [4]. Результатом стало значительное снижение доли ввозимой птицы: если в 2005 г. доля импорта мяса птицы в товарных ресурсах составляла почти 50%, то к 2010 г. она уже составила лишь 18,2%, а к 2020 г. 5,8% [3]. Начинают формироваться первые крупные сельскохозяйственные объединения, зарождаются первые вертикально-интегрированные предприятия агропромышленного комплекса, повышается глубина и ассортимент перерабатываемой продукции, резко начинает расти земельный пул крупных агрохолдингов.

Кардинально ситуацию в российском сельском хозяйстве начала 2000-х годов изменили два ключевых нормативных акта, характеризующих начало новой эпохи в государственном стратегическом управлении сельским хозяйством, ориентированном впредь на развитие агрохолдингов. В 2001 г. был принят новый Земельный кодекс (28 сентября 2001 г.) [4], в 2002 г. – закон «Об обороте земель сельхозназначения» (24 июля 2002 г.) [5]. Это позволило крупному бизнесу, включая зарубежных инвесторов, свободно войти на российский рынок производства и переработки сельхозпродукции [6]. Хотя некоторые авторы (например, Цыпин А.П. [5]) видели в этом возрастающий риск продовольственной безопасности страны. Но при этом в указанной работе отмечалось, что фактическое присутствие иностранного капитала в российском сельском хозяйстве было относительно небольшим в силу значительности и фрагментарности российского сельскохозяйственного производства – максимального значения оно достигало к 2014 г. в производстве мяса (около 15%) и сахарной свёклы (25%). И в значительной степени пул иностранных инвесторов был представлен оффшорными подразделениями российского же бизнеса.

Также существенным фактором развития сельского хозяйства был «Закон о развитии сельского хозяйства» [7], который способствовал введению в российском правовом поле таких новых подходов как долгосрочное планирование развития сельского хозяйства (на 3-5 лет), концепций государственных программ и подпрограмм как таковых. Эволюционно это был прообраз будущих федеральных программ, и не только сельскохозяйственной направленности.

В комплексе и в связи с выросшей конкурентоспособностью отечественного сельского хозяйства после девальвации рубля в 1998 г., это заложило фундамент для формирования крупных вертикально-интегрированных агрохолдингов в России. В этот период сформировались или начали заниматься сельскохозяйственной деятельностью следующие крупнейшие агрохолдинги страны, существующие по настоящее время:

- АПК «Стойленская Нива» (2000 г.);

- «Сибирская аграрная группа (2000 г.);

- «Юг Руси» (начало сельскохозяйственной деятельности в 2001 г.);

- «Продимекс» (начало сельскохозяйственной деятельности в 2001 г.);

- «Останкино» (начало сельскохозяйственной деятельности в 2002 г.);

- «Эконива» (2002 г.);

- «ГК «Русагро» (2003 г.);

- «ПРОДО» (2004 г.);

- «Группа «Черкизово» (2005 г.);

- «Мираторг» (начало сельскохозяйственной деятельности в 2007 г.).

Ограниченный эффект в этот период даёт приоритетный национальный проект «Развитие АПК», осуществлявшийся с 2006 г. и ориентированный, прежде всего, на предоставление сельхозпроизводителям дешёвых кредитов [8, 9], а также «Социальное развитие села до 2013 года». Однако, они имели ограниченный эффект.

Третий этап (2009-2014 гг.) характеризуется повышенным вниманием к развитию сельского хозяйства страны: в 2010 г. формируется единая Доктрина продовольственной безопасности [6], где чётко указаны целевые параметры обеспеченности собственной продукцией по отдельным продовольственным направлениям. Это происходит на фоне мирового кризиса 2008-2009 гг., падения импорта продовольствия в Россию и пониманию нестабильности мирового рынка как источника закрытия потребности в недостающих продуктах питания. Эйфория 2000-х годов, когда препятствия в импорте казались невозможными, расширила круг задач государственного управления – теперь для минимизации возможных рисков требовались определённые меры обеспечения роста собственного производства отдельных продуктов. Это вызвало необходимость формирования отдельных отраслевых целевых программ:

- «Развитие птицеводства в Российской Федерации на 2010-2012 годы»;

- «Развитие свиноводства в Российской Федерации на 2010-2012 годы».

А также более поздние программы, включающие не только целевые параметры продовольственной безопасности, но и значимые инфраструктурные составляющие развития сельских территорий [10] и сельскохозяйственного производства в целом:

- Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы»;

- «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;

- «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 2013-2030»;

- «Развитие рыбохозяйственного комплекса 2013-2030».

Таким образом, на фоне последствий мирового кризиса 2008-2009 гг., падению импорта, девальвации рубля и большей конкурентоспособности отечественной продукции сельское хозяйство России получило новый толчок в развитии, а государственное управление стало охватывать значительно большее количество производственных направлений. И, что самое главное – их рассмотрение и формирование программ и подпрограмм стало теперь осуществляться в рамках единой Доктрины продовольственной безопасности. Внимание стало уделяться таким важным аспектам как мелиорация, развитие сельских территорий, оформление целевых параметров собственной обеспеченности различными видами сельхозпродукции (в рамках Доктрины продовольственной безопасности). Можно сказать, что «Закон о развитии сельского хозяйства» образца 2006 г. был в значительной степени отлажен и расширен.

Четвёртый этап (2014-2022 гг.) на рисунке 1 характеризуется резким сокращением импорта продовольствия с 40 млрд $ в 2014 г. до 26,7 млрд $ в 2015 г. Вытеснение с внутреннего рынка производителей из недружественных государств вкупе с девальвацией рубля (после приятия Указа Президента РФ от 6.08.2014 г. № 560) стало решающим фактором развития отечественного сельского хозяйства на этом временном этапе [11]. На рисунке 1 виден резкий рост российского сельскохозяйственного экспорта уже с 2017 г., а уже в 2020 г. объём вывоза догнал показатели импорта, что превратило Россию в нетто-экспортёра продовольствия, чего не наблюдалось на протяжении многих десятилетий.

Как отмечает Власов А.В., в 2016 г. по сравнению с 2013 г. доля импорта свинины сократилась втрое, в 2,5 раза – мяса птицы, импорт овощей уменьшился почти в 2 раза на фоне роста отечественного производства [12]. Таким образом, санкции 2014-2015 гг. и аналогичные контрсанкции привели к существенному увеличению доли отечественной продукции на внутреннем рынке [13] и фактически ознаменовали окончание процессов импортозамещения, начатых в 2001 г.

Стоит заметить, что первые три этапа развития государственной политики в области управления сельским хозяйством хотя и были нацелены на импортозамещение и формирование самостоятельных производственных цепочек в агропромышленном комплексе России, но при этом основной вектор стратегического управления выстраивался в условиях благоприятствования внешнеторговой составляющей. Т.е. свободного технологического импорта и отсутствия значительных санкционных действий со стороны других стран по отношению к России. Это приводило к относительно «поверхностным» мерам поддержки в области импортозамещения и экспорта без «углубления» в конкретные сырьевые области: производства средств защиты растений, семян, племенных животных, промышленной химии, сырья для пищевого производства и т.д. 2014 г. кардинально изменил конъюнктуру внешних и внутренних рынков. Хотя санкции на этом этапе не ограничили полностью технологический импорт, а лишь сделали его более затратным в силу девальвации рубля.

Итогом четвёртого этапа стало введение (кроме продолжения принятых ранее) программ, ориентированных на дальнейшее развитие отечественного агропромышленного комплекса. К 2022 г. наряду с новой редакцией Доктрины продовольственной безопасности [7] действовали следующие программы:

- «Комплексное развитие сельских территорий 2020-2030»;

- «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 2013-2030»

- «Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса России 2022-2030»;

- «Развитие рыбохозяйственного комплекса 2013-2030»;

Стоит заметить, что как отдельная программа развитие экспорта определённых сельхозпродуктов среди общего списка не фигурирует. Хотя для каждой отдельной программы указывается важность экспорта, не исключая и тезисов Доктрины продовольственной безопасности, где отмечено, что реализация экспортного потенциала должна осуществляться с учётом приоритетности обеспечения собственной продовольственной безопасности страны и самообеспеченности продовольствием. То есть смысловая связка «импортозамещение-экспорт» в целом начинает присутствовать и повторяется в нормативно-правовых актах более низкого уровня.

Пятый этап (2022 г. – н.в.) оказался гораздо более сложным историческим вызовом для сельскохозяйственной отрасли России. Импорт технологий, сырья, семенного материала и т.д. оказался фактически под запретом. Экспорт продукции на рынки стран Европы также стал существенно затруднён, что вызвало необходимость решения двух неотложных задач: обеспечение импортозамещения или поиска новых рынков импорта критически важных видов сырья и технологий для агропромышленного комплекса, а также поиск новых рынков сбыта сельскохозяйственной продукции [14]. При этом вектор государственного управления в первую очередь оказался направлен на решение задач самообеспеченности внутреннего рынка критически важной продукцией собственного внутрироссийского производства.

Среди знаковых нормативных документов последнего периода следует назвать Приказ Минпромторга России от 15.11.2022 N 4743 [8], который регламентирует чёткий план мероприятий по достижению требуемого уровня обеспеченности собственным производством значительной номенклатуры химической продукции, в том числе имеющей ключевое значение для агропромышленного комплекса. Указаны объёмы выпуска, потребления, доля отечественной продукции, товарные коды, годы запуска импортозамещающих производств. Т.е. документ представляет собой дорожную карту решения вопросов технологического суверенитета в области обеспечения химической продукции. И среди потребляющих отраслей указаны: пищевая, кормовая отрасли, сельское хозяйство. Т.е. документ увязан с потребностями конкретных отраслей экономики и имеет существенное значение для технологической обеспеченности отечественного агропромышленного комплекса в условиях санкций.

Стоит заметить, что подобные дорожные карты не являлись законотворческими инициативами лишь 2022 г. и принимались и ранее (например, в машиностроении или радиоэлектронной промышленности). Но, во-первых, они подверглись значительной редактуре в 2022 г., во-вторых, их количество и объём значительно выросли с 2022 г., и, в-третьих, они с 2022 г. в значительной степени стали ориентированы на технологические потребности перерабатывающей промышленности и высокотехнологичного сельского хозяйства.

Другими словами, текущий этап в развитии стратегического управления агропромышленным комплексом России, начавшийся в 2022 г., направлен уже не столько на развитие программ собственно импортозамещения или экспорта, сколько на достижение технологического суверенитета во всех областях, включая АПК.

Резюмируя описание пяти этапов развития государственного управления в сфере развития агропромышленного комплекса можно условно присвоить им следующие характеристики:

Первый этап (до 2000 г.) - декаданс.

Второй этап (2001-2008 гг.) - смена курса на восстановление отечественного АПК после кризисных 1990-х годов, первые нормативные документы, больше регулирующие внутренние взаимоотношения товаропроизводителей и государства, чем системно управляющие развитием отрасли. Заслуживает внимания лишь «Закон о развитии сельского хозяйства» - прообраз будущих госпрограмм. Формирование первых агрохолдингов. Начало экспорта сельхозпродукции.

Третий этап (2009-2014 гг.) - курс на импортозамещение товарного производства, в том числе за счёт импорта технологий и капиталов. Бурный рост агрохолдингов. Повышение конкурентоспособности российской продукции на внутреннем и глобальном рынке.

Четвёртый этап (2014-2022 гг.) - активизация протекционистских мер в управлении после первого витка антироссийских санкуций, что ознаменовало в целом логическое окончание эпохи импортозамещения и переход к модели нетто-экспортёра продовольствия.

Пятый этап (2022 г. – н.в.) - смена курса с импорта технологий на технологический суверенитет по причине санкционного давления на нашу страну.

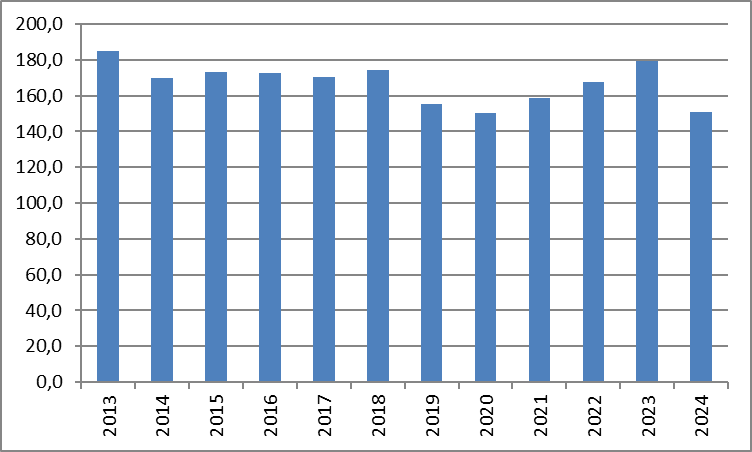

Надо заметить, что государственная политика в управлении агропромышленным комплексом России в последнее десятилетие не предусматривает расширения финансовой поддержки – она как раз находится примерно на одном и том же уровне (см. рисунок 2).

Рис. 2. Объём средств, направленных на поддержку программ и мероприятий развития сельского хозяйства в Российской Федерации в 2013-2024 гг., млрд руб. [9]

Но при этом следует, что стабильное развитие отечественного сельского хозяйства, обеспечение процессов импортозамещения и экспортной экспансии на мировые продовольственные рынки идёт не за счёт элементарной «накачки» отрасли деньгами. Но также за счёт более эффективного стратегического управления, оптимизации протекционистских мер, «сквозного» управления развитием различных отраслей экономики, рационального программного строительства в АПК и смежных областях.

1. Popov V.V., Tsypin A.P., Ovsyannikov V.A. Agricultural imports as a threat to Russia's food security // Integration of science, society, production and industry: Collection of articles from the International scientific and practical conference, Samara, August 10, 2016 / Editor-in-chief: Sukiasyan Asatur Albertovich. Samara: Limited Liability Company "Aeterna", 2016. Pp. 43-48. EDN: https://elibrary.ru/WHJUOH

2. Oruch T.A. Formation of an import substitution strategy from the standpoint of achieving industrial self-sufficiency and expansion of innovative products to foreign markets // Society: politics, economics, law. 2023. No. 7 (120). Pp. 86-93. DOIhttps://doi.org/10.24158/pep.2023.7.10 EDN: https://elibrary.ru/NSSMNJ

3. Serova E.V. Russian agrarian reform in public opinion // The World of Russia. Sociology. Ethnology. 2000. Vol. 9, No. 3. Pp. 96-115. EDN: https://elibrary.ru/DFLFTB

4. Kislyakov A.N. History of the Development of the Poultry Industry in Russia // Agrarian Bulletin of the Urals. 2012. No. 3(95). Pp. 32-33 EDN: https://elibrary.ru/PALVZH

5. Tsypin A.P., Popov V.V., Ovsyannikov V.A. Growth of Foreign Capital in Russian Agriculture as a Threat to the Country's Food Security // Food Policy and Security. 2016. Vol. 3, No. 3. Pp. 197-202. DOIhttps://doi.org/10.18334/ppib.3.3.36495 EDN: https://elibrary.ru/YZKHDZ

6. Serova E. Law "On the Development of Agriculture" // Economic and Political Situation in Russia. 2007. No. 1. Pp. 28-30 EDN: https://elibrary.ru/PIUKFB

7. Serova E.V. Agrarian reform in Russia during the transition period // History of the new Russia. Access mode: http://ru-90.ru/node/1321 (date of access: 22.07.2025)

8. Barsukova S.Yu. Priority national project "Development of the agro-industrial complex": idea and implementation // Voprosy statistiki. 2007. No. 11. Pp. 19-31. EDN: https://elibrary.ru/MTGSKJ

9. Gordeev A.V. Priority national project "Development of the agro-industrial complex": results of implementation in 2006 // Agrarian Bulletin of the Urals. 2007. No. 3 (39). Pp. 3-7. EDN: https://elibrary.ru/IJFJGR

10. Ovsyannikov V.A. Dynamics of infrastructure provision of rural areas // Management in the agro-industrial complex. 2025. No. 1(17). Pp. 33-39. DOIhttps://doi.org/10.35244/2782-3776-2025-17-1-33-39. EDN: https://elibrary.ru/COPGKD

11. Voronin B.A. Development of Russian Agriculture under Sanctions // Agrarian Education and Science. 2016. No. 2. EDN: https://elibrary.ru/WDYZTL

12. Vlasov A.V. Development of Russian Agriculture under Economic Sanctions // Bulletin of the Russian New University. Series: Man and Society. 2017. No. 2. Pp. 51-54. EDN: https://elibrary.ru/YLUKID

13. Radyukova Ya.Yu., Sutyagin V.Yu. Economic Sanctions: Challenges and Opportunities for Russian Agriculture // Scientific Works of the Free Economic Society of Russia. 2016. Vol. 202, No. 5. Pp. 257-276. EDN: https://elibrary.ru/XHRJSP

14. Savvateev E.V., Gadzhimirzoev G.I., Fedosina A.V., Buraev F.V. Russian food industry and agriculture under sanctions - ways to solve problems and further development // Economy, labor, management in agriculture. 2022. No. 6 (88). P. 65-74. DOIhttps://doi.org/10.33938/226-65. EDN: https://elibrary.ru/DZNNJT