Russian Federation

This article discusses key approaches to the formation of the competitiveness of higher education programs under modern conditions. The author presents and substantiates the problems of insufficient attractiveness of programs for the modern generation of applicants (generation Z), analyzes a possible list of indicators for assessing the level of competitiveness of education programs, and formulates the main principles for creating a competitive educational program: integration, reliance on the university's key competencies, monitoring of industry and labor market issues in real time, openness, and efficiency.

higher education program, competitiveness, quality, competitiveness indicators, principles

Конкуренция за привлечение лучших абитуриентов между образовательными организациями высшего образования не является новым явлением в России. Оно присуще и секторам среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования. С одной стороны, это связано со сравнительно ограниченным количеством абитуриентов и, в первую очередь, наиболее талантливых из них, а с другой стороны, сохраняющимся значительным числом разных типов образовательных организаций, реализующих основные и дополнительные профессиональные образовательные программы. При этом абитуриентам в большинстве случаев предлагаются однотипные образовательные программы в рамках направлений подготовки и специальностей, регламентируемых образовательными стандартами. Нередко абитуриентам и их родителям сложно принять важнейшее в жизни молодого человека эффективное решение, связанное с выбором конкретной образовательной программы и образовательной организации, ее реализующей. В этой связи, в условиях важности и стратегической необходимости привлечения в образовательную организацию наиболее талантливых абитуриентов возникает ключевая задача, состоящая в поиске преимуществ и обеспечении конкурентоспособности образовательных программ.

Распространенными проблемами недостаточной привлекательности образовательных программ (особенно характерно для непрофильных вузов):

1. Ориентация ключевых работодателей на профильные вузы по конкретным направлениям подготовки (специальностям). Реализация образовательных программ в непрофильных вузах (например, открытие программ по экономике, менеджменту, юриспруденции в технических или педагогических университетах) накладывает на эти образовательные организации дополнительные (и очень важные) обязательства по отстройке от конкурентов (других вузов, реализующих подобные программы). Заинтересованные стороны (работодатели и деловые партнеры вуза, абитуриенты и обучающиеся) должны иметь возможность четкого понимания преимуществ подготовки кадров именно в данном, конкретном университете.

2. Неучет ситуации в экономике и обществе, недостаточный фокус на индустрию, рынок труда. Данная проблема связана с нарушением баланса между академическим и прикладным знанием. В условиях ориентированности работодателей на минимизацию собственных средств, вкладываемых в дополнительное обучение работников и ожидаемую ими максимальную подготовку специалистов в вузе указанный дисбаланс может негативно сказаться на конкурентоспособности выпускников на рынке труда. Кроме того, в современных условиях индустрии стремительно развиваются во многом благодаря активному использованию цифровых технологий, искусственного интеллекта, что требует от вузов постоянного мониторинга данных изменений и их учета в рамках образовательных программ.

Поэтому учет актуальных проблем, проектирование и систематическое обновление образовательных программ, в том числе на основе реальных «болей» конкретных сфер деятельности и индустрий позволяет повысить конкурентоспособность программ.

3. Неучет профиля университета. Университеты, как правило, существуют в условиях неравномерного уровня развития и результативности своих подразделений, реализующих образовательные программы и осуществляющих научно-исследовательскую и иную деятельность. Исходя из этого возникают ключевые компетенции, то есть те виды деятельности, способности, в рамках которых конкретный вуз является лучшим в отрасли, сегменте, регионе, городе, стране и т.д. В условиях реализации стратегии повышения конкурентоспособности принципиально важно опираться на эти компетенции, сильные стороны вуза и формировать профили (направленности) программ с учетом уже накопленного потенциала. Подобными сильными сторонами могут выступать уникальные научные лаборатории и материально-техническая база, широко признанные специалисты в конкретной области, эффективные технологии и методики в определенной сфере, партнерства с крупными компаниями, доступ к дефицитным ресурсам и т.д.).

4. Традиционный подход к формированию учебных планов (движение от сложившейся нагрузки). Формирование образовательных программ на основе уже реализуемых дисциплин, модулей (что, нередко, является наиболее комфортным вариантом для преподавателей, так как не требует дополнительных временных, физических, финансовых и иных затрат) далеко не всегда позволяет трансформировать требования и ожидания потребителей (в первую очередь, работодателей) в конкретные образовательные результаты.

5. Слабые институциональные позиции руководителей образовательных программ. Руководители программ определены во многих вузах, однако реальное осуществление их функций затруднено, так как рассматриваемые должности, в большинстве случаев, не включены в штатное расписание, вследствие чего отсутствует необходимая организационно-правовая основа для принятия эффективных решений и ответственности. Заведующие кафедрами и деканы факультетов (директора институтов) в данном контуре имеют больше ресурсов и полномочий. Поэтому идея наделения руководителей образовательных программ функцией определения и реализации стратегии развития программ, включая повышение конкурентоспособности ограничена организационными и мотивационными факторами.

6. Недостаточно эффективная стратегия продвижения образовательных программ, информирования потребителей об их преимуществах. Описания программ представлены на официальных сайтах вузов, но они, как правило, носят формальный, типовой характер и не позволяют идентифицировать конкретные позиции, реально отличающиеся от аналогичных программ других образовательных организаций.

С учетом современных тенденций в системе высшего образования и решений, принятых на государственном уровне важными приоритетами образовательной политики на уровне вуза в контексте повышения конкурентоспособности его программ, мы считаем:

1. Редизайн и повышение качества образовательных программ в условиях усиливающейся конкуренции между вузами. Первый аспект данного приоритета отражает особенности современной экономики – экономики впечатлений, подчеркивающей восприятие потребления товаров и услуг основной группой покупателей – поколения Z или зумеров (людей, родившихся в период с примерно 1995 по 2010 гг.). Потребитель платит за эмоции и за трансформационный опыт, который он переживает в связи с потреблением того или иного товара и услуги. По оценкам экспертов школы управления «Сколково» на 2023 г. поколение Z – это 32% населения Земли, 3 млрд человек, 25% трудоспособного населения мира и 40% всех покупателей [2].

В исследовании SberCIB содержится вывод о том, представители поколения Z уже к 2030-му станут определять ключевые тенденции в потреблении, несмотря на то, что их доля в общей численности населения России не будет наивысшей [3].

Для абитуриентов этого поколения обучение в образовательной организации не является в полной мере тем же процессом, каков он был для поколений Y и X. Зумеры важное внимание уделяют внешним параметрам «упаковке», включающей название программы и составляющих ее дисциплин, образовательные технологии, наличие индивидуальных треков, участие ярких и талантливых преподавателей, привлечение «звезд» из индустрии и т.д.

2. Реализация потенциала сетевых программ и образовательных программ с несколькими квалификациями. Данные типы программ позволяют повысить конкурентоспособность образовательных программ на основе восполнения дефицитов вуза в важных компетенциях и ресурсах за счет возможностей участника сетевой формы реализации программ. Дополнительные квалификации также способны повысить привлекательность программ за счет предоставления абитуриентам дополнительных возможностей приобрести востребованные квалификации в сроки получения основной квалификации, что также можно рассматривать в качестве конкурентного преимущества образовательной программы.

3. Развитие онлайн-образовательных программ и курсов (модулей). Несмотря на неоднозначность мнений и оценок специалистов относительно качества онлайн программ, их реализация на уровне магистратуры и в качестве программ для получения новой квалификации на базе имеющегося образования, мы считаем их достаточно конкурентоспособными. Они позволяют взрослым людям, работающим сотрудникам улучшать свои возможности для построения карьеры, реализовывать собственный потенциал, повышать уровень благополучия и т.д.

4. Выполнение показателей мониторинга, критериев распределения контрольных цифр приема и эффективности образовательных программ для внутривузовских целей. Данный приоритет принципиально важен для обеспечения поддержки программы, в том числе финансовой, устойчивости при различных изменениях в вузе (смена руководителей, ППС, организационные трансформации).

Для оценки уровня конкурентоспособности образовательных программ возможно использование показателей деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по результатам оценки которых принимается решение о распределении контрольных цифр приема по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в соответствии с Порядком проведения конкурса по распределению контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования, а также по группам научных специальностей и (или) научным специальностям для обучения по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (утв. приказом Минобрнауки России от 28.08.2023 N 824) [1] . Данные критерии включают показатели, характеризующие:

– качество приема обучающихся;

– качество технологии обучения и отраслевые показатели;

– качество выпуска обучающихся;

– развитие образовательной организации;

– распределение контрольных цифр приема в отчетном периоде.

Наиболее важные показатели, влияющие на формирование конкурентоспособности образовательной программы, представлены нами в табл. 1.

Таблица 1

Ключевые показатели, отражающие уровень

конкурентоспособности образовательной программы в рамках распределения КЦП

|

Бакалавриат/Специалитет |

Магистратура |

|

1. Показатели, характеризующие качество приема обучающихся |

|

|

1.1 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по очной форме. |

1.1 Процент заявлений на поступление, принятых от лиц, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра, полученных в других образовательных организациях |

|

1.2 Процент приема в пределах контрольных цифр приема |

|

|

1.3 Доля принятых на обучение в рамках квоты приема на целевое обучение |

1.3 Соотношение численности поступающих и численности поступивших |

|

|

1.4 Доля поступивших по договорам об оказании платных образовательных услуг |

|

2. Показатели, характеризующие качество технологии обучения, отраслевые показатели |

|

|

2.1 Наличие профессионально-общественной аккредитации образовательных программ |

|

|

2.2 Процент обучающихся, реализуемых в сетевой форме |

|

|

2.3 Доля обучающихся по договорам о целевом обучении |

|

|

3. Показатели, характеризующие качество выпуска обучающихся |

|

|

3.1 Среднегодовой процент сохранности контингента обучающихся |

|

|

3.2 Среднее соотношение дохода выпускников и прожиточного минимума |

|

|

3.3 Процент трудоустройства выпускников |

|

|

4. Показатели, характеризующие развитие образовательной организации |

|

|

4.1 Количество публикаций в научных журналах, индексируемых в реферативно-библиографических базах научного цитирования Web of Science и Scopus в расчете на 100 НПР |

|

|

4.2 Доходы от выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете на одного НИР |

|

|

4.3 % иностранных граждан в контингенте |

|

|

4.4 Доходы вуза из всех источников на приведенный контингент обучающихся |

|

|

5. Показатели, характеризующие распределение контрольных цифр приема в отчетном периоде |

|

|

Среднее арифметическое значение КЦП, установленных для образовательной организации по УГСН (НПС) за три года, предшествующих учебному году, на который распределяются КЦП |

|

Составлено на основе [1]

Представленные показатели также используются в целях мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования [4]. На их основе возможно сопоставление и проведение анализа уровня конкурентоспособности вузов по отдельным критериям.

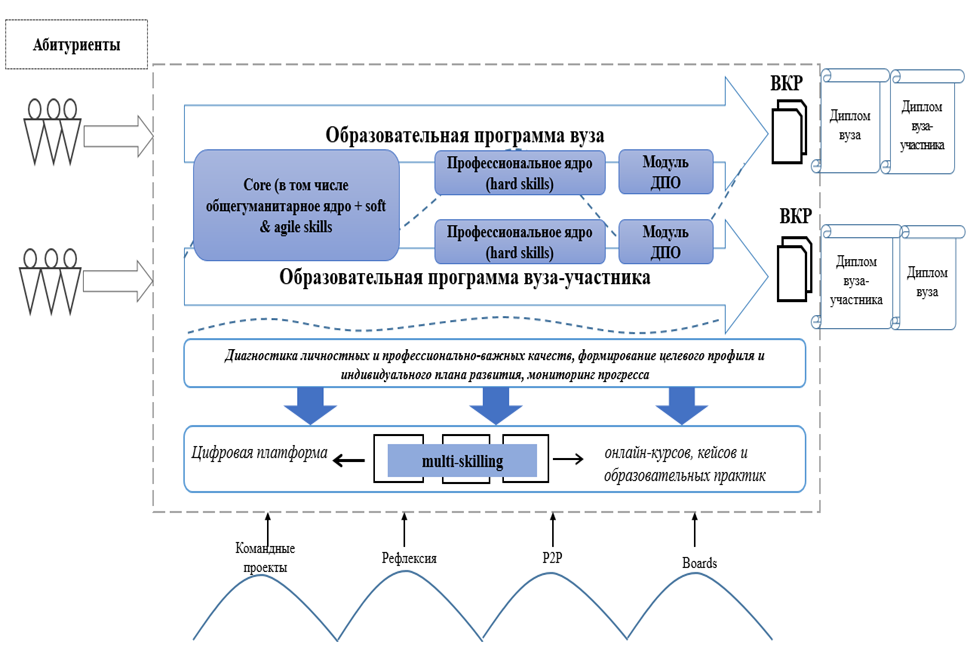

Одним из наиболее эффективных инструментов повышения конкурентоспособности образовательной программы в условиях дефицита определенной компетенции или конкретного ресурса у университета мы считаем сетевую форму реализации программы. Одним из вариантов формирования сетевой программы может выступать следующая модель (рис. 1).

Рис. 1. Модель реализации образовательных программ вуза и вуза-участника в сетевом формате, «2 диплома, 2 квалификации»

Указанная модель сетевого взаимодействия применима, в первую очередь, для реализации гуманитарных и социально-экономических направлений подготовки (специальностей). Она предусматривает поступление абитуриентов на сетевую образовательную программу конкретного вуза с дальнейшим изучением модуля ДПО у вуза-участника. Модуль ДПО соответствует программе профессиональной переподготовки с присвоением новой квалификации, что является второй квалификацией в рамках рассматриваемой модели. При этом «ядро» образовательной программы может быть единым или близким по содержанию и изучаться в одном университете или распределяться между базовой организацией и вузом-участником в зависимости от уровня развития тех или иных компетенций. Модули ДПО позволяют усилить конкурентоспособность программы базовой организации за счет интеграции новых компетенций, имеющихся у вуза-участника. В современной экономике актуальны ИТ-компетенции, поэтому вторая квалификация, посвященная развитию именно данных навыков, позволит улучшить характеристики образовательной программы, воспринимаемые абитуриентами и работодателями качестве важных критериев выбора и принятия решения. Например, для выпускников образовательных программ по проектному менеджменту принципиально важны компетенции в области планирования, разработки и запуска ИТ-продукта, применения ИТ-технологий в управлении проектом, цифрового маркетинга и т.д. Поэтому реализация сетевой образовательной программы совместно гуманитарным (экономическим) вузом и техническим или цифровой образовательной платформой является достаточно эффективным вариантом формирования конкурентоспособной программы.

В целом, в условиях современной экономики (экономики впечатлений) необходим системный подход к формированию образовательной программы с учетом важности как содержательных аспектов, так и внешних параметров программы («упаковка», продвижение, обратная связь и т.д.).

На наш взгляд, основными принципами формирования конкурентоспособной образовательной программы являются:

1. Интегрированность. Встроенность университета в федеральную повестку поступательного развития, учет новых тенденций в экономике, технологическом и инновационном развитии и других сферах. Это позволит поддерживать актуальность программ и интерес к ним со стороны государственных органов власти.

2. Опора на ключевые компетенции вуза. Глубокое понимание ключевых компетенций и сильных сторон собственного вуза и их использование при создании конкурентоспособной образовательной программы с добавленной ценностью. Добавление компетенций, при необходимости, через сетевые формы взаимодействия. Наиболее успешный способ создания конкурентного преимущества – определение областей наибольшей компетентности образовательной организации и их эффективное использование.

3. Мониторинг проблем индустрии, рынка труда в «реальном режиме времени». Данный принцип опирается на учет изменений в социально-экономической и других системах при разработке и реализации программ. Отказ от формального подхода к выполнению требования о привлечении представителей профессионального сообщества для реализации программы, необходимо вовлечение специалистов из индустрии с лучшими практическими компетенциями.

4. Открытость. Важно обеспечить реальное сотрудничество с индустрией, профессиональным сообществом и ключевыми заинтересованными сторонами образовательной программы.

5. Эффективность. Данный принцип включает мультиформатность и адаптивность программы с учетом ее востребованности и необходимости обеспечения высокого качества подготовки, использование финансовой модели для управления эффективностью программы.

1. Prikaz Minobrnauki Rossii ot 28.08.2023 N 824 (red. ot 30.08.2024) «Ob utverzhdenii Poryadka provedeniya konkursa po raspredeleniyu kontrol'nyh cifr priema po special'nostyam i napravleniyam podgotovki i (ili) ukrupnennym gruppam special'nostey i napravleniy podgotovki dlya obucheniya po obrazovatel'nym programmam vysshego obrazovaniya, a takzhe po gruppam nauchnyh special'nostey i (ili) nauchnym special'nostyam dlya obucheniya po programmam podgotovki nauchnyh i nauchno-pedagogicheskih kadrov v aspiranture (ad'yunkture) za schet byudzhetnyh assignovaniy federal'nogo byudzheta» (Zaregistrirovano v Minyuste Rossii 27.09.2023 N 75355)

2. 8 global'nyh trendov buduschego, kotorye pomogut nayti ideyu dlya startapa [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: // https://vk.com/wall118708898_464 (data obrascheniya 20.05.2025)

3. Pokolenie sheringa: kak privychki zumerov skazhutsya na rossiyskoy ekonomike [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: // https://profile.ru/society/pokolenie-sheringa-kak-zumery-izmenyat-rossijskuju-ekonomiku-908731/ (data obrascheniya 20.05.2025)

4. Informacionno-analiticheskie materialy po rezul'tatam provedeniya monitoringa deyatel'nosti obrazovatel'nyh organizaciy vysshego obrazovaniya [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: // https://monitoring.miccedu.ru/?m=vpo (data obrascheniya 01.06.2025)